上京した春を思い出す。

地元を離れて最初に暮らしたのは東京ではなく、関西にある川べりの町だった。そこでの生活を引き払って、翌年の春から東京に暮らし始めた。傍目に見れば、余程の理由があったように思われるだろうけれど、今となってはその理由をうまく言葉にできない。だから、「上京」という強い言葉を用いることは少し憚られるのだけれど、東京に出なければという思いがあったのは確かだ。そこで目にした風景も、耳にした音も記憶から遠かったが、新幹線を降りたあとの3月の匂いは残っている。

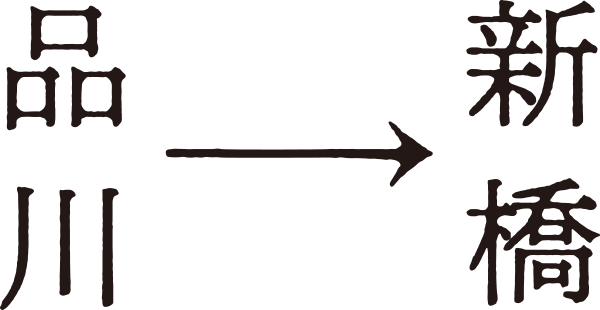

あれから18年が経った。3月が終わりを迎える日、ぼくは品川駅に足を運んだ。ほとんど人の気配はなかった。初めて新幹線の入場券を買い求めて、21・22番ホームに降りる。東海道新幹線の品川駅が開業したのは2003年の秋だから、上京した頃はこのホームは存在しなかったはずなのに、その頃からあったように錯覚してしまう。売店で買ったシウマイ弁当を平らげながら、次から次へとやってくる新幹線を迎え続ける。春だというのに、新幹線で上京する人の姿はあまり見受けられなかった。反対に言えば、こんな春にだって、東京に何かを見出そうと上京してやってくる人は少なからずいた。

北原白秋という詩人がいる。彼が上京して最初に受け取ったのは匂いだった。

私が東京に着いて一番に鋭く感じたのは新橋停車場の匂でした。門司ではバナナや鳳梨の匂を嗅ぎながら税関の前に出るとすぐ煤烟のなかを小蒸汽に乗つて関門海峡を渡つたので都会と云ふ印象よりも殖民地といふ感が強かつた、究竟、都会としての歴史や奥行といふものがなく出口と入口とが同一になつてゐるからであらう。その他、神戸大阪京都名古屋と云ふ順序で東海道の各都会を通過しては来たものの、それはただ旅愁の対象として味ははれたに過ぎぬ。夜見た処は女の横顔の様に月光と電気灯とで美くしく、昼間一瞥し去つた所は汚ない芥蘚病の乞食の背部を見るやうで醜かつたにせよ、何れの停車場附近にも一種の明状し難い都会と田園とのアランジユメントがあつた。即ち汽車に附着いて来た新らしい野菜の匂が新聞やサンドウヰツチの呼声に交つてプラツトホームの冷え冷えした空気に満ちわたつてゐる。殊に売子の急がしい哀れげな声は人をして自分の旅中にある寂しさをしみじみと自覚させる。新橋はそれと違ふ。此処には調和と云ふよりも寧ろ旧都会と新市街との不可思議な対照がある。東京の随所には敗残した、時代の遺骸の側に青い瓦斯の火が点り、強い色彩と三味線とに衰弱した神経が鉄橋と西洋料理との陰影に僅かに休息を求めてゐる。それで、その当時、私の乗つて居た汽車が横浜近くに来る頃から私の神経は阿片に点火して激しい快楽を待つて居る時の不安と憧憬とを覚えはじめた。都会が有する魔睡剤は煤烟である、コルタアである、石油である、瓦斯である、生々しいペンキの臭気と濃厚なる脂肪の蒸しっぐるしい溜息とである。神奈川辺から新しい材木とセメントの乾燥した粉が鎚や鶴嘴のしつきりなく音してゐる空に泌みこんで潮風に濡れて来る。夜だつたから猶更東京近しとの暗示が何となく神秘に聞えて、街から街へ殖えてゆく電気灯の色までが、一刻一刻に少年のみづみづしい心を腐蝕してゆく中毒症の斑点の様に美くしく見えた。而してその時私は考へた、都会は美くしいが実に怖ろしい処だ、彼処には黄金、酒、毒薬、芸術、女、凡てが爛壊に瀕してゐる。一度彼女の冷酷なる微笑に魅せられた者は自己の破滅は予期しながら何時の間にかひきつけられて了ふ。そして迷ひ込んだが最後逃れやうたつて離れられるもんぢやない、次第に悪因縁は青い蛇のやうに柔らかに絡みつく、どうせ死ぬまでは白い歯形が霊の底までも喰ひ入らねば放すもんぢやない。

北原白秋「新橋」

北原白秋が生まれたのは、熊本にある関外目村。村の名は、近くに古来より関所があったことに由来する。生まれてまもなく福岡に移り住み、父に無断で中学――現在で言うところの高等学校に相当する――を退学して上京するのは明治37(1904)年のことだ。まだ関門海峡は鉄路で結ばれておらず、船で渡るほかなかった。関門海峡は潮流が激しく、古くから関所が置かれてきた。この海峡を越えてはじめて、白秋は鉄道に乗ることができた。当時は「下関」ではなく、「馬関」といった。

現在ではJR山陽本線が走る線路を引いたのは、山陽鉄道という私鉄会社だ。山陽鉄道が神戸–馬関間を開通させたのは明治34(1901)年のこと。山陽鉄道は日本で初めて長距離急行列車を走らせた鉄道会社でもあり、神戸–馬関間が開通した年には「最急行」という種別の列車も登場した。最急行の表定速度はおよそ40キロ。その程度なら原付にだって出せる速度だが、当時は「こんな非常識なスピードを出す列車には危なくて乗れない」と言われたというのだから、隔世の感がある。今のわたしたちは、時速40キロで走る鉄道を危険に感じる感覚を失っている。

最急行は馬関から神戸を12時間25分で結んでいた。そこから先、神戸から東京までは当時の急行列車で15時間25分かかったという。ただし、これは平時における所要時間である。白秋が上京した明治37(1904)年2月10日に日露戦争が勃発すると、兵員や軍需輸送が優先されることになり、急行列車の運行は中止された。広島が国内最大の軍事輸送基地となったこともあり、鉄道線路は兵站線として警戒態勢が敷かれ、馬関から神戸までの所要時間は26時間を超えるようになった。東京は今よりはるかに遠かった。だが、その遠さに対する不満や、戦時下の物々しさは描かれず、ただ東京の匂いが書き綴られる。それほど上京に対する思いも、東京を目の当たりにした感慨も深かったのだろう。

当時、東京の玄関口は新橋駅だった。

1割程度しか乗客のいない新幹線を何本か見送ったのち、品川駅を出て、新橋を目指して歩くことにする。

品川駅を高輪口に出て、第一京浜をゆく。駅前のロータリーからずっと、乗車待ちのタクシーの列が続いている。5分ほど歩き、列がようやく途切れたあたりに、「品川エリアのあたらしいまちづくりを進めています」の文字が見えてくる。その向こうにはだだっ広い空間があり、建設工事が進められていて、向こうに真新しい高輪ゲートウェイ駅が見えた。駅前にはパビリオンがあるが、封鎖されている。3月19日から催し物が予定されていたが、「新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、当面の間、延期」となったと貼り紙が出ていた。そんな催し物が開催される予定だったことさえ知らなかった。

高輪ゲートウェイ駅は開業したものの、周辺ではまだ大規模な工事が続いているらしかった。工事用の囲いに、「国際交流拠点 品川」「グローバルビジネスの戦略拠点 大手町」「賑わい交流拠点 四谷」「防災公園整備 三鷹」「大規模病院更新/国際都市機能強化 虎ノ門」と、写真の横に書き記されている。これは一体どこの街なのだろう。少なくともぼくが暮らしている街とは無縁であるように思えてくる。囲いには「未来に、つながるまちづくり」の言葉も見えた。その言葉はとても空々しく感じられるけれど、東京の「未来」を動かしているのは向こう側だ。

第一京浜をさらに北へと歩く。片側3車線の道路であるにもかかわらず、両側が高いビルで蓋をされているせいか、圧迫感がある。ビルとビルの隙間に封じ込められるように、あちこちに神社がある。こんな時代になっても、神社を取り潰すことはしないのだなと思う。これは「神社なんて取り潰してしまえ」と言っているわけではなく、こんなにも開発を繰り返して、土地の名前も変えておきながら、神社に対する畏れが残っていることが不思議に思える。

この第一京浜は、旧東海道とぴったり重なる場所を走っている。明治維新の頃まで、東海道の東側にはすぐ海が広がっており、そこが埋め立てられたのは昭和に入る頃のことだという。あちこちで工事の音が響く。いつの時代を掘り返しているのだろう。

「札の辻」の交差点に到ると、ようやく風景から圧迫感が消える。札の辻は、かつて江戸の入り口だった場所だ。品川も江戸の朱引の内側に含まれていたけれど、そこは東海道の最初の宿であり、江戸の町からは離れた場所にあった。当時はここが江戸の玄関口だったのだ。時代とともに境界線は移り変わる。日本橋から東海道を歩いていくと、玄関口である札の辻があり、最初の宿である品川宿があり、箱根山のあたりに最初の関所が設けられていた。昔の日本家屋には戸があり、土間があり、その先に部屋があったように、まちの境界線も重層的だったのだろうか。

札の辻交差点を左に折れて、桜田通り――かつて東海道だったルート――を歩いてゆく。左手に慶應義塾が見えてくる。これまではただ「ずいぶん都心にあるのだな」とばかり思っていたけれど、少し印象が違って見える。「春日旅館」という看板に惹かれ、路地に入ると、表通りとは別世界だ。そこには八百屋があり、米屋があり、酒屋があった。缶ビールでもと酒屋に立ち寄ると、角打ちがある。「今はコロナでやってませんけど、普段は5時からね」。ビールを袋につめながら、店主が教えてくれた。このあたりは三田四国町といって、小さな商店が軒を連ね、賑わっていたという。

建物の隙間から東京タワーが見える。その麓には芝公園があり、都心とは思えぬ悠然とした空間が広がっている。明暦の大火(1657年)以前の江戸を描いた数少ない絵図「明暦大火武州豊嶋郡江戸庄図」を見ると、地図の端に描かれているのが増上寺の一帯だ。ここは江戸の郊外だったのだろう。

ゆるやかな坂をのぼると、芝生が繁る広場にたどり着く。きっと結婚するのだろう、若い男女が正装で記念撮影を行っている。小型犬を連れた女性たちが談笑しており、子供たちが駆けまわっている。その風景を眺めていると、品川と新橋という新旧の玄関口に挟まれたこの場所には、昔と変わらぬのどかさが残っているように感じてしまう。しかし、この広場に「プリンス芝公園」と名前がついていることを知り、ぼくののどかな連想は吹き飛んでゆく。芝公園には「ザ・プリンス」と「東京プリンスホテル」、ふたつのホテルがある。戦後に皇籍離脱がなされると、堤康次郎は旧皇族の土地を次々と買い上げ、そこにホテルを建設してゆく。「プリンス」という名の所以はそこにある。さらに遡れば、芝公園の一帯も増上寺だったけれど、明治新政府は神仏分離を押し進める。増上寺は徳川家の菩提寺であり、旧時代を象徴する場所の一つだった。明治4(1871)年に上知令が発令され、増上寺の広大な敷地は没収され、近代的な芝公園として整備されることとなった。

穏やかに見える風景の中に、いくつもの地層があり、幾重にも境界線が引かれてきた。そう思うと、途方に暮れたような気持ちになる。外からやってきたぼくは、どこからこの街を眺めればいいのだろう。春陰と形容するにふさわしい空の下、アサヒスーパードライを飲んだ。

新橋にたどり着く頃にはすっかり日が暮れていた。

時刻は21時を過ぎたばかりだというのに、人影はまばらだった。東京都知事による記者会見が行われたのは昨日の夜のこと。そこで都知事は、「夜間から早朝にかけて営業しているバー、ナイトクラブ、酒場など接客を伴う飲食業の場」に足を運ばないようにと訴えた。いつもであれば、年度末にあたる今日など、送別会を終えた酔客で賑わうはずのSL広場だが、今年は閑散としている。

ぼくはサラリーマンとして働いたことがなく、新橋とはほとんど無縁に生きてきた。世間を賑わす出来事があるたび、丸の内でOLの声が、新橋でサラリーマンの声が拾われる様を何度となく目にしてきたけれど、どうして新橋がサラリーマンの街になったのだろう。

歩き慣れない新橋の歓楽街を歩く。すぐに男性が近づいてきて、「ノーブラ、ノーブラ」と声をかけられる。この人は一体何を言っているのだろう。そのまま歩き続けると、また別の男性が近づいてきて、「おっぱいいかがですか!」と声をかけられた。

おっぱいはいらなかった。

歩いていると何度となく声をかけられた。「無料案内所」の看板も見かけた。「あれって何を無料で案内してくれるんだろう」。藤田君がそう言っていたことを思い出す。もちろん察しはつくけれど、一体何を案内してもらえるのか、入ってみた経験はなかった。少し先を歩いていた男性二人組が、女性の客引きに声をかけれられている。男性は嬉しそうに、「お姉さん、こないだもそうやって声かけてきましたよね!」と言う。もう酔っ払っているのか、その距離にしては不必要なほど大きな声を出している。

接客してくれる女性がノーブラだったとして、何が嬉しいのだろう。それで満ち足りた気持ちになれるだろうか。客引きから何度となく声をかけられたが、言葉を返す気にはなれなかった。

かつて新橋にはどんな風景が広がっていたのだろう。

岩波文庫の緑版に、『東京百年物語』というアンソロジーがある。冒頭に収録されているのは、関謙之『東京 銀街小誌(抄)』の「旅舎の曖昧」だ。

汽笛響然として響きを送り、黒煙一道近く揚がる。是れ蒸気車の新橋停車場に達す。看る時、車中の客陸続として車を下る。五、六夥、或は七、八群。各〻散じて四方に往く。其の雑沓名状し易からず。

新橋を渡れば即ち南金六町たり。逆旅数戸有り。皆雅潔を以て称せらる。客の汽車を下る者、争ひ就きて宿を投ず。

『東京百年物語』には現代語訳も添えられている。この箇所の現代語訳も引いてみる。

汽笛の音がピーと響きわたり、黒煙が一筋上がる。蒸気機関車が新橋停車場に入ってくる。見ると、乗客はどんどん中から下りてくる。五、六人、あるいは七、八人が一塊になって、続けざまに下りてくる。それも、見る間に各々四方へと散っていく。形容しがたいほどの雑踏だ。

新橋を渡ればそこは南金六町。旅館が数軒並んでいるが、いずれも風雅で、清潔な家として知られている。蒸気車を下りた客は、競って投宿する。

「旅舎の曖昧」の舞台となるのは、そんな宿のひとつだ。

口髭を蓄えた男性が、若い女性を連れて宿を訪れる。部屋に案内されるなり、若い衆が宿帳をもって客室にやってきて、客の素性を探るように質問を重ねる。客が不快感をあらわにすると、悪党や泥棒や逃亡人が東京に入ってこないようにと、客の素性を細かく宿帳に書いておくようにと警察がうるさいのだと若い衆が答える。「なにより男のお客を一人の女と同宿させた日には、きっと地獄屋の嫌疑から逃れられないところでございましょう」と。

宿泊客は鹿児島からやってきたところで、ふたりの関係は兄妹だと語る。これまで「地獄屋」というものを聞いたことがなく、地獄というからには恐ろしい場所であるに違いないが、自分には武術の心得もあるのでぜひ案内してもらいたいと切り出す。地獄屋とは、売春宿をさす。宿の若い衆は笑いを堪えながら部屋を出て、宿の主人に「今夜のお客は田舎の芋大将ですな」と小馬鹿にする。一方の宿泊客はと言うと、舌を出して「一杯くわせてやった」と笑う。若い女性は男の膝の上に手を置き、「あなたの頓智、すてきだったわ」と微笑みかける。ふたりが「はたして本当の兄妹だったかどうか、知り得る限りではない」――話はこう結ばれている。

日本で最初の鉄道が開業したのは明治5(1872)年のこと。

開港地である横浜から、首都となった東京に物資を運び込むべく、鉄道が敷設されることになった。そこで駅が構えられたのは、すでに触れたように新橋だった。大正3(1914)年に東京駅が開業するまで、新橋が東京の玄関口だった。

野口孝一『銀座、祝祭と騒乱』では、田島象二の「五十年前の東京」を引きながら、明治初年の新橋をこう記す。

尾張町(現在の銀座5・6丁目――引用者注)を経て新橋に進むにつれて一歩進むごとに場末の景状となり、新橋橋畔には草履、わらじを店頭に吊るした立場の茶店のようなあばら家さえあった。しかも新橋は府の内外の境となる橋であるが、わずか二間の粗末な橋であった。(…)

(…)表通りの居住者の職業は質、古道具、豆腐、舶来物、ろうそく、人力車、古本、小切れ、小道具、水油、居酒屋、仕立、挽物、藤細工、手遊物、桝酒、鉄物、春米(米を臼でつく)、医師、通勤などであり、裏通り居住者の職業は芸妓屋、桝酒、寄席渡世、車持ち、手跡指南、医師、通勤などであった(「明治五年建築事務御用留『東京市史稿』市街篇 第五十四)。そのほとんどが零細な商売であったことがわかる。当時の銀座は、いわば繁華の中心日本橋から見れば、場末の街であったといってよい。

銀座から新橋にかけての一帯は、明治初年の頃までは場末だった。それを一変させたのが新橋駅の開業と、繰り返し発生した火事である。

幕末にも銀座は何度か火災に見舞われているが、明治初年にも立て続けに被災している。明治2(1869)年12月27日、元数寄屋町で火災が発生する。火は新橋を越えて芝にまで達し、3402戸を焼く大火となった。それから約2年後、明治5(1872)1月14日にも日吉町・出雲町・南金六町(現在の銀座8丁目)の177戸が焼失している。その翌月、2月26日に「銀座大火」が起きる。旧江戸城から出火すると、強風に煽られ、火は銀座方面に燃え広がってゆく。隅田川にまで達する大火となり、罹災者は2万人近くに及んだ。これを受け、明治政府は火災に強い街づくりをと、銀座に西洋風の煉瓦街を建設する。それに際し、かつてそこに暮らしていた住民たちは、紙一枚の布告によって立ち退きを命じられた。新橋駅の建設に際しても、同様に立ち退きを命じられた人たちが少なからずいた。

東京の玄関口となった新橋は、上京してくる人びとで賑わうようになり、さきほど引用した「旅舎の曖昧」に見られるような活況を呈する。そこには「地獄屋」があった。これは新橋駅に限った話ではなく、江戸時代に東海道第一の宿であった品川にも遊郭街が存在した。

江戸の公認の遊郭は吉原だけで、正規に遊女と呼ばれる人々は、ここにしかいない。ほかは公然であっても、表向きは非公認であり、そのむきの女性は飯盛女と呼ばれた。品川や深川など、規模や格式を誇った所でも、その例にもれない。ただ通常の宿場ならば、数軒の旅籠屋のみ二人の飯盛女を置くことが認められたが、品川宿は特別多く、北品川・南品川・歩行新宿の三町あわせて、五百人まで認められた。

北原進『百万都市 江戸の生活』

かつて品川に「飯盛女」が溢れたように、明治初期の新橋には春を売る「地獄屋」が数多く存在した。取締りの対象となった「地獄屋」だけでなく、芸を売る花街もあった。柳橋と芳町が古くから続く花街であるのに対し、新橋は新興の花街だったという。

古くからあった花街の柳橋では、薩長の軍人や官僚を田舎者として相手にしなかった。新橋はその結果、薩長など地方出身のエリートの遊ぶ町として栄えていった。孫引きになるが、『資生堂百年史』(資生堂、昭和四十七年)のなかに、この事情を語った酔多道士「東京妓情」(明治十六年)の興味深い文章がある。

「維新で権力者になった地方出身者は『関東の花を折ろう』と東京一の柳橋におもむいたが、無粋な者としてきらわれたため、新橋に遊ぶことになった。新橋芸妓は喜んで迎え、その権力に便乗した」

(…)

荷風はその新橋で遊んだ。明治の文明を嫌った荷風が、明治の新興の花柳界に出入りした。ここにも荷風の二重性、矛盾がある。明治の花柳界のなかにしか、江戸文明が生き残れなかったのも矛盾である。

川本三郎『荷風と東京 『断腸亭日乗』私註』

明治12(1879)年、東京市小石川区に生まれた永井荷風は、20代の半ばに外遊する。アメリカに5年、フランスに8ヶ月滞在したのち、明治41(1908)年に帰国すると、のちに『ふらんす物語』にまとめられる諸篇を書き継ぐ。文学者・野口冨士男は、これを「当時の性急で浅薄な西洋模倣にあけくれていた日本文化を痛烈に批判した一連の諸作」だと評す。

明治初期には、数々の外国人が日本を訪れ、紀行文を書き残している。そこには手厳しい記述が少なくない。銀座界隈の風景を、アメリカの旅行作家・シッドモアは「ほとんどが外国風のありふれたもの」と評し、フランスの弁護士・ブスケは「確かに美しいが東洋的な趣きの全くないギンジャ」と記す。アメリカとフランスを見聞してきた荷風の目は、シッドモアやブスケに近いものがあったのだろう。外遊を前に、深川遊郭の娼妓を主題とする『夢の女』を発表した荷風は、帰国後に一段と、消えつつある江戸趣味に傾倒してゆく。『日和下駄』に、荷風はこう記す。

江戸地図はかくて日和下駄蝙蝠傘と共に私の散歩には是非ともなくてはならぬ伴侶となった。江戸地図によって見知らぬ裏町を歩み行けば身は自ら其の時代にあるが如き心持となる。実際現在の東京中には何処に行くとも恍惚として去るに忍びざる程美麗な若しくは荘厳な風景建築に出遇わぬかぎり、いろいろと無理な方法を取り此によって纔に幾分の興味を作出さねばならぬ。然らざれば如何に無聊なる閑人の身にも現今の東京は全く散歩に堪えざる都会ではないか。西洋文学から得た輸入思想を便りにして、例えば銀座の角のライオンを以て直ちに巴里のカッフェーに擬し帝国劇場を以てオペラになぞらえるなぞ、無暗矢鱈に東京中を西洋風に空想するのも或人には或は有益にして興味ある方法かも知れぬ。然し現代日本の西洋式偽文明が森永の西洋菓子の如く女優のダンスの如く無味拙劣なるものと感じられる輩に対しては、東京なる都会の興味は勢尚古的退歩的たらざるを得ない。吾々は市ヶ谷外濠の埋立工事を見て、いかにするとも将来の新美観を予測することの出来ない限り、愛惜の情は自ら人をしてこの堀に藕花の馥郁とした昔を思わしめる。

荷風が「市ヶ谷外濠の埋立工事」に「新美観」を見出せそうにないと嘆く。ぼくもまた、再開発が繰り返される風景に「新美観」を予測できずにいる。しかし、ぼくは荷風のように「昔」に思いを馳せることはできない。「藕花の馥郁とした昔」と荷風は書くけれど、「藕花」が蓮の花であることも、「馥郁」はよい香りが漂う様を意味することも、辞書を引くまで知らなかった。現実の風景に絶望したとしても、江戸の昔に思いを馳せることもできなかった。

しかし、荷風は江戸趣味に耽ってばかりいたわけではなかった。

荷風は、芸者を描き、カフェーの女給を描き、玉ノ井の私娼を描き、踊り子を描いた。荷風は自身の作品について、「正宗谷崎両氏の批評に答ふ」でこう記す。

わたくしは教師をやめると大分気が楽になって、遠慮気兼をする事がなくなったので、おのづから花柳小説「腕くらべ」のやうなものを書きはじめた。当時を顧ると、時世の好みは追々芸者を離れて演劇女優に移りかけてゐたので、わたくしは芸者の流行を明治年間の遺習と見なして、其生活風俗を描写して置かうと思つたのである。カッフヱーの女給は其頃には猶女ボーイとよばれ鳥料理屋の女中と同等に見られてゐたが、大正十年前後から俄に勃興して一世を風靡し、映画女優と並んで遂に演劇女優の流行を奪ひ去るに至つた。しかし震災後早くも十年を過ぎた今日では女給の流行も亦既に盛を越したやうである。是がわたくしの近著「つゆのあとさき」の出来た所以である。

荷風は「時世の好みは追々芸者を離れ」たから花柳小説を書き、「女給の流行も亦既に盛りを越した」から女給を小説に描いたのだと述べる。だが、「荷風のエッセイないし作中のエッセイ的な部分を鵜呑みにするととんだあやまちをおかす結果になる」と野口冨士男は指摘する。荷風が小説の題材とした段階では、花柳界も女給もまだ「盛りを越し」てはいなかったのだ、と。

荷風は時代を書き写す風俗小説を書いたのではなく、そこには文学的飛躍がある。その飛躍が顕著であるのが『濹東綺譚』だ。野口冨士男は、『濹東綺譚』における荷風は「風俗作家ではなくて詩人だ」と評し、「あの汚濁のなかからこのような美しい作品をつむぎ出した荷風の詩人としての力倆を、あらためて痛感せずにはいられなかった」と書く。

なんといっても玉の井は、荷風がそれまで書いてきた新橋はもちろん、神楽坂、富士見町、白山、麻布の花柳界はおろか、吉原や洲崎ともまったく質のことなる最低の遊び場であった。彼が曲折のおびただしい隘路の錯綜する玉の井の陋巷を《迷宮》とよんで、ついに魔窟という表現を採択しなかったのも、不潔感や醜悪さによる読者の幻滅をおそれた詩人的配慮であったろう。

かさねていえば、『濹東綺譚』をつらぬいているものは散文精神ではなくて、詩的精神である。

現実の風景の中に、美しい詩情を見出す。それを可能とするのは詩的精神だ。

藤田君はこれから、東京の路上にどんな美しさを見出すだろう。

いずれにしても、それはぼくの目には見出せないものだ。ぼくにあるのは詩的精神ではなく、散文精神だ。

散文精神とは、

それはどんな事があつてもめげずに、忍耐強く、執念深く、みだりに悲観もせず、楽観もせず、生き通して行く精神――それが散文精神だと思ひます。それは直ぐ得意になつたりするやうな、そんなものであつてはならない。現在のこの國の進み方を見て、ロマンティシズムの夜明けだとせつかちにそれを謳歌して、銀座通りを靑い着物や緑の着物を着て有頂天になつて飛び歩くやうな、そんな風に直ぐ思ひ上る精神であつてはならない、と同時にこの國の薄暗さを見て、直ぐ悲観したり滅入つたりする精神であつてもならない。そんなに無暗に音を上げる精神であつてはならない。さうではなくて、それは何處までも忍耐して行く精神であります。アンチ文化の跳梁に對して音を上げず、何處までも忍耐して、執念深く生き通して行かうといふ精神であります。ぢつと我慢して冷静に、見なければならないものは決して見のがさずに、そして見なければならないものに怯えたり、戦慄したり、眼を蔽うたりしないで、何處までもそれを見つめながら、堪へ堪へて生きて行かうという精神であります。

と、広津和郎は語っている。

荷風に話を戻す。

彼が最初に『濹東綺譚』の舞台となる玉の井に足を運んだのは、昭和7(1932)年の正月だという。ただし、足繁く通い始めるのは昭和11(1936)年に入ってからだ。野口冨士男は、荷風が残した日記『断腸亭日乗』にあたり、荷風が玉の井に通った回数を割り出す。昭和11年3月に1回だけ足を運んだのを皮切りに、4月は3回、5月は7回、6月は2回、7月は1回、8月は1回と続く。この間に、荷風は玉の井を題材とする随筆「寺じまの記」を書いている。随筆とは散文精神によって書かれるものだと言えるだろう。「寺じまの記」は4月に執筆されており、「わずか三回の玉の井行で『寺じまの記』が書かれたのに反し、『濹東綺譚』は通算四十回という実績の上に立って九月二十日に寄稿、十月二十五日に脱稿」されたのだと野口冨士男は指摘する。

だが、作品を脱稿したあとも玉の井通いは続く。9月に13回、10月に12回通ったあと、11月に11回、12月に5回、荷風は玉の井に足を運ぶ。12月であれば、7日、12日、20日、29日、31日に玉の井を訪れる記述が見られる。これらの日付のうち、最後の31日を除くと、日付の上に《・》という印が打たれている。それが「異性との交渉をもった符号であることはほぼ定説となってい」ると、『わが荷風』に書かれている。

玉の井通いの日に4度、花街のあった富士見町と烏森――現在の新橋だ――に出かけた日にもそれぞれ《・》がつけられている。この、烏森を訪れた日は、『断腸亭日乗』にこう記される。

・十二月廿六日。隂後に晴。午後散歩。晩間烏森に飰す。藝妓閨中の艶姿を写真に取ること七八葉なり。

「閨中」とは寝室の中を指す。

この記述に、野口冨士男は「性の荒廃はもはや極限に近い」とした上で、「が、人間としての荷風を直視するということになれば、いかなる読者も彼の性歴に立ち会わざるを得ない」と書く。

令和の時代を迎えた今となっては、「閨中の艶姿」を写真に撮ることは、性の荒廃と呼ぶほどのことではなくなっているだろう。ただ、それでも荷風のことがおそろしく感じられるのは、そうして烏森を訪れた時点で57歳を迎えているからだろうか。

「性交渉する相手は、絶対に玄人に限り、素人の女性には手をつけない」のが荷風であったと、中村眞一郎は記す。「つまり、女性は金で買うべきであって、同じ階級の女性と対等の恋愛をすることは、罪悪であるという、今日のモラルとは正反対の倫理観を抱いていた」と。そうした「倫理観」に基づき、彼は芸者と、女給と、踊り子と関わり続けた。《・》は昭和19年10月23日で途絶えるが、昭和22年1月27日以降、《⃝》印として復活する。そのとき荷風は67歳を迎えていた。

荷風と聞いて最初に思い浮かべる絵は、浅草のロック座だろうか、楽屋で踊り子たちに囲まれている姿だ。その姿にも、ぼくはおそろしさをおぼえる。玄人の女性とだけ関わりを持つということは、金銭を媒介に、限られた時間の中で関わりを持ち、あとには何も残さず消えてゆく。それはおそろしいことだ。もっと確たる何かを、言葉を交わしたいとぼくは思ってしまう。

荷風は数えで34歳のときに結婚しているが、1年足らずで離縁する。何人もの女性と関わり続けながらも、家庭を築くことはなかった。その生き様は、どこか超然としたものに感じられる。だから今回、『断腸亭日乗』にこんな記述を見つけたとき、少し意外に感じられた。

近日厳戒令下る時は随意に外出することもむづかしくなるべしと言ふものあり。然る時は平生親しく交りし友人と款語の楽しみを得ることも亦為し難きものとなるなり。余今日まで人と雑談することをさして面白しともせず。孤独の身を悲しむことも甚稀なりしが今年はいかなる故にや。日と共に老の迫り来れる為にや。この三四月の頃より折々無限の悲愁と寂寞とを覚え孤灯の下に孤坐するに堪えさるが如き心地するようになれり。

「雑談することをさして面白しともせず」と思っていたはずの荷風が、「款語の楽しみ」を懐かしむ。そこにはきっと、老いもさることながら、当時の日本が置かれていた状況が影を落としていたのだろう。これが書かれたのは昭和19年7月31日のことだ。

「款語」とは、「親しく語り合うこと」を意味する言葉だ。

今の状況では、款語の楽しみを得ることは難しくなった。新橋駅前のSL広場に立ってみても、「款語」はどこにも見当たらなかった。

しかし、款語が消えたのは状況のせいだろうか?

年度末にあたる今日、例年であれば送別会を終えた酔客たちがSL広場に溢れているだろう。そこに款語はあったのだろうか? 誰かと言葉を交わしたいと思っていた人なんているのだろうか?

ある女性が語っていた話を思い出す。彼女は会社を辞めるとき、送別会の一次会の途中で帰ったのだと語っていた。他ならぬ自分の送別会の途中で――だ。その話に驚いていると、だって、私がいることが重要なんじゃなくて、飲み会がしたいだけだから、と彼女は続けた。「そのきっかけを作っただけでもありがたく思え」といいながら、彼女は笑っていた。その話に、胸のすく思いがした。

上京したばかりの頃は、宴会があるたび期待を膨らませていた。今夜こそ大事な言葉を交わすことになるのではないかと待ち構えていた。そんな夜は巡ってこなかった。今では期待を膨らませることもなくなり、大人数の飲み会に混じるたび、この場で交わせる言葉なんてないと、やたらと飲んで早々に酔っ払ってしまう。

いつだかの夜に、数少ない友人と飲んでいたときのことを思い出す。ひとしきり話したところで、友人は「今日は話し尽くしましたね」と言い、帰っていった。まだ話しておきたいことはあったのだけれども、たしかに、すぐに言葉にすることは難しそうだった。まだ言葉にすることができなかったそれらは、いつか言葉として膨らんでくることはあるのだろうか。そんなことを考えながら、ひとり残されたカウンターで過ごした。その夜のことを、新橋の路上で思い出す。

歩き続けているうちに、客引きにも声をかけられなくなった。入りたいと思える店も見つからなかった。高架をくぐり、汐留口のほうに出てみると、煌々とした烏森口側とは対照的にひっそり静まり返っていた。少し歩いた先に、首都高速道路が見えた。あの下にはかつて川が流れていた。その流れに沿うように、首都高速道路は張り巡らされている。

高層ビルに囲まれるように、洋風建築がある。それは旧新橋停車場を復元した建物だった。最初に開業した新橋駅は、現在の場所ではなく、ここにあったのだ。かつての喧騒は当然ながら見当たらず、誰ひとり通りかかることはなかった。都心とは思えぬほど静かだった。アサヒスーパードライを手に、駅舎の前に立ち尽くしているうち、言葉が少しずつ膨らんでゆく。

![]()