長く暗い列車に身をまかせ ぬかる様に進む一人ぼくをのせ

くもりマドをなぞる指がぬれてる 月曜日になぜかここをおとずれる

ため息とタバコの煙が重苦しく

ねむったかと思えばみみなりをおいていき

かならず決まって月曜日アメがふる 今日も雨がふってる 重い 月曜日

(bloodthirsty butchers「June/6月」)

六月最後の月曜日は、朝からよく晴れていた。

待ってましたとばかりに洗濯機をまわす。梅雨になると洗濯のことばかり考えてしまう。タオルや着替えが足りなくなってしまうことがおそろしく、頻繁に天気予報を確認する。雨の予報でも、案外降らなそうだとなれば、祈るような気持ちでベランダに洗濯物を干す。ぼくの生活の中にある「未来」の範囲はその程度だ。

ベランダの向こうには琵琶の木がある。お隣さんが琵琶を食べたときに、残った種を何気なく植えたところ、芽が出て大樹に育ったのだという。これ以上大きくならないようにと、六月になるたび、お隣さんは高枝切りバサミを貸してくれる。その時期はちょうど実がなる頃だから、「食べられそうな実があれば、採って食べてね」とお隣さんは言う。実が熟れるのを待っているうちに、まだ少し青い実を鳥がついばんで、端から傷んでゆく。そのうちカラスの大群が押し寄せてきたので、この一年で伸びた枝と一緒に枇杷の実を切り落としたのは数日前のことだ。

洗濯物はあっという間に乾いた。今が梅雨だということを忘れてしまいそうだ。

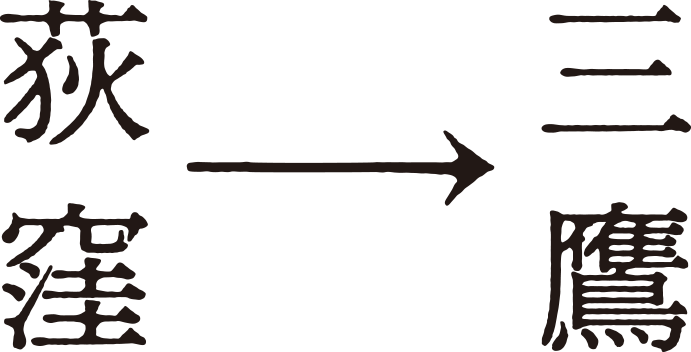

もう一度洗濯機をまわし、布団のシーツやタオルケットも洗って、ベランダに干しておく。夕方になって外に出て、御茶ノ水駅から中央線に乗り込んだ。車窓からはお堀が見えている。その向こう側、外堀通りを走るタクシーを目で追う。電車が大きく揺れる。地図で確認するとわかるように、新宿から中野にかけて中央線は大きく弧を描く。車両が大きく揺れても、つり革に掴まるのを躊躇ってしまうようになった。淀橋市場を通り過ぎたあたりで、ようやく揺れは収まる。ここから先はひたすらまっすぐレールが引かれている。車窓からの風景は見渡す限り住宅街だ。

荻窪で電車を降りて、北口を右手に進むと商店街がある。そこにある焼き鳥屋で飲み会が開催されたのは、二〇一一年三月十六日のこと。「こんな時期だけど、営業している店はあるのだから、酒飲みとして飲みに行こう」と誘われて、二つ返事で参加した。あの時期は「酒を飲むなんて不謹慎だ」と言われそうな気配が街に漂っていたように思う。あの日、どんな気分で中央線に揺られていたのか、今では思い出せなくなってしまった。

陸橋から青梅街道を見下ろす。バスが何台も停まっている。路線図を見ると、バスは南北に走っているようだ。中央線・西武新宿線・西武池袋線・東武東上線――鉄道は都心から郊外へと放射線状に伸びていて、それを結ぶようにバスの路線が張り巡らされている。

この一帯はかつて井荻村と呼ばれた。今から一〇〇年前はまだ、のどかな風景が広がっていたようだ。

荻窪の天沼八幡様前に、長谷川弥次郎という鳶の長老がいる。この人は荻窪の土地っ子で、敗戦の年まで天沼の地主宇田川さんの小作であったという。私は最近この人と知りあいになった。まだ深い附合はないが、噂に聞く通り正直一途の老人であるようだ。

弥次郎さんの話では、関東大震災前には、品川の岸壁を出る汽船の汽笛が荻窪まで聞こえていた。ボオーッ……と遠音で聞え、木精は抜きで、ボオーッ……とまた二つ目が聞こえていた。確かに、はっきり聞こえていたという。弥次郎さんのことだから、話に掛値はないだろう。

(井伏鱒二『荻窪風土記』)

『荻窪風土記』はこう書き始められている。

弥次郎さんは昭和初期まで田んぼで稲を育て、天沼の畑で大根野菜を作っていた。大根野菜を出荷するときは、「夕方から積荷に取りかかり、真夜中に東京の朝市場へ向けて出かけて行く」。荻窪の主要産物は漬物大根で、「この辺の農家で朝市場へ行く者は、みんなこの通り夜業で支度をして出荷した」という。出荷先のひとつに挙げられている「淀橋の東洋市場」というのは、さきほど車窓から見えた市場のことだろう。

のどかな農村だった荻窪の区画整理が始まるのは、大正14(1925)年のこと。井荻村村長・内田秀五郎は、10年がかりで井荻村土地区画整理事業に取り組み、荻窪は郊外の住宅地として開発されてゆく。そのきっかけとなったのは、大正12(1923)年に発生した関東大震災である。

震災によって下町が壊滅的な被害を受けると、東京の西側、郊外の開発が進められてゆく。この関東大震災を境に、東京の地図は大きく塗り替えられる。震災復興計画を立案した後藤新平は、東京を近代的な都市に生まれ変えるべく区画整理を立案し、道路の敷設を計画する。後藤新平の道路計画の新しさは、東京から放射状に伸びる道路――江戸から続く街道はこれに当たる――だけでなく、環状道路の必要性を説いた点にある。そうして計画された道路のひとつが環状八号線、すなわち環八である(環状道路はぜんぶで八本計画され、外堀通りや明治通り、山手通りもそのひとつだ)。

青梅街道を西に進んでいくと、環八との交差点に出る。四面道の交差点だ。井伏鱒二の住居があったのは、この交差点からほど近い場所だったはずだ。

井伏鱒二は昭和2(1927)年に荻窪に移り住んでいるが、それ以前は早稲田にある下宿に暮らしており、そこで震災に遭う。井伏が住んでいたのは「下戸塚で一番古参の古ぼけた下宿屋」で、二階の屋根が少し傾いたものの、「倒壊することだけは免れた」。ほどなくして梁の修繕にやってきた鳶職人たちは、「ある人たちが群れをつくって暴動を起し、この地震騒ぎを汐に町家の井戸に毒を入れようとしている」と噂する。井伏は「容易ならぬことだ」と周囲に伝えにいくと、周りはすでにその噂を知っていたという。

震災から一週間が経とうとする九月七日、「中央線の汽車が立川まで来るようになる」と聞いた井伏は、中央線経由で郷里の広島に帰ることに決める。早稲田の下宿を出発すると、「暴動連中」に警戒しながら大久保に出て、そこから先は線路伝いに進んでゆく。立川駅までたどり着くと、「震災で避難する人は乗車券が不要だ」と聞かされ、井伏は汽車に乗り込んだ。

汽車は線路の狂いを確かめるようにゆっくり進み、甲府にたどり着く頃には夕方になっていた。井伏が乗っていたのは「避難列車第一号」であり、慰問のため町の人たちが退去してホームに押し寄せていた。

私は自分の目を疑った。ホームには、紋服に愛国婦人会の大襷をかけた婦人の団体が整列し、女学生の一団がお揃いの海老茶の袴をはいて一列に並んでいた。町を挙げての盛儀かと思い違いをさせられそうであった。(…)

愛国婦人会の人たちは、市販の弾豆の入っている三角袋を避難民に差入れるため、車窓すれすれのところに近寄って来た。私たちは「有難う、有難う」と、窓から入り代り立ち代り手を出してそれを受取った。三角の紙袋に赤一色で模様を印刷し、袋のなかに焼いた空豆、油で揚げた弾豆が入っている。甲府地方で言う雪割豆である。東京でも下宿屋の近所の子供たちは、三時の間食にこれを食っていた。

(井伏鱒二『荻窪風土記』)

この愛国婦人会の団体と入れ替わるように、女学生の列が車窓に近づく。

井伏鱒二の対面の座席には、「帝国大学の法科の学生」が座っていた。この学生は「地震が揺れて下宿屋を飛び出すとき、帯を締めそこねたと言って荒縄の帯を締めていた」。その荒縄に気づいた女学生は、「殆ど本能的な仕種」で自身の袴に手を入れ、腰紐を抜き取り、大学生に手渡す。女学生は自分の「腰紐を無くして着物をたくし上げて」いたけれど、「得意げであった」と井伏は記している。

甲府駅を出た中央線は、上諏訪、塩尻と進んでゆく。下駄を割ってしまった井伏は、塩尻駅に電車が停まっているあいだに雑貨屋に出かけ、草履を買おうとする。「店のお上」は、その身なりから井伏が被災者であることに気づくと、「草鞋銭なら、こちらが差し上げなくては……」と、お金を受け取ろうとしなかったという。

こうした記述を読むにつけ、窮屈さを感じてしまう。お金を請求されたほうが、よっぽど気が楽だと思ってしまう。その「窮屈さ」というのを、自分の腰紐を抜き取って差し出してくる女学生にも、ホームで「愛国婦人会」の大襷をかけていた女性たちにも感じる。ぼくは、そんなふうに一致団結する集団には馴染めないという、確信に近い直感がある。

立川までの道中、井伏鱒二は「お前さん、日本人か」と咎めるように尋ねられる。「私は日本人だ」と答えると、男は「こんなところで寝ると風邪を引くよ」と優しく声をかけ、自分の暮らす長屋に宿泊させてくれる。そのやりとりにも、やはり居心地の悪さをおぼえる。ぼくならなんと答えるだろう。「わたしの国籍が、お前になんの関係があるんだ」と答えたい気持ちが、今のぼくには満ちている。でも、震災直後の空気の中で、それを口にすることができただろうか?

この違和感はどこからやってくるのだろう。

どこまでも住宅地が続く。よく見ると道路が微妙にカーブしている。かつての地形の名残だろう。『荻窪風土記』にも、「三叉路は幾つもあった」けれど、「もともと広い原っぱに通じていた野良道だから、四つ辻は少い」と書かれている。それが今や四つ辻ばかりだ。

しばらく歩くと西荻窪駅に出た。時刻はすでに夕暮れ時で、次から次に人が改札を抜け、街に消えてゆく。

駅前には飲み屋街がある。そこに「戎」という酒場がある。カウンター席に案内され、瓶ビールを注文する。黒板に「大根醤油漬」と書かれているのが目に留まり、それも頼んだ。鞄から本を取り出す。そこにはボードレールの「酔いたまえ」が引用されている。その散文詩は、「絶えず、酔っているべきだ」と書き始められる。

この散文詩に、たとえばこんな一文を並べてみたらどうだろう。

「僕は下品になりたかった。強く、いや凶暴に強く、いや凶暴になりたかつた。さうして、それが所謂民衆の友になり得る唯一の道だと思つたのです。お酒くらゐでは、とても駄目だつたんです。“いつも、くらくら目まひをしてゐなければならなかつたんです”。そのためには、麻薬以外になかつたのです」(傍点原文)(※ウェブでは傍点を表記できないため、“ ”で括った――引用者注)

『斜陽』の、直治の遺書の一部である。さしあたって直治が華族の一員だということはどうでもいい。民衆の友になり得る道というのも棚上げだ。問題は太宰自身が傍点を振った一行にある。

「いつも、くらくら目まひをしてゐなければならなかつたんです」

これは逃げも隠れもならない太宰治自身の本音だろう。「いつも、くらくら目まひを……」。太宰は北国の大男にふさわしい豪酒家だったが、美酒を漁る余裕派ではなかった。「時間」の圧制から、とはつまり生そのものの重圧から逃げたい一心で、どんな酒でもあればあるだけ、なければなんとしてでも調達して飲む。飲み尽くす。そちらのタイプの大酒飲みだった。

(出口裕弘『太宰治 変身譚』)

酒を飲むようになったのはいつだっただろう。

大学生になったころは確か、酒なんて飲むものかと思っていた。上京して最初に住んだのは高田馬場で、深夜になると駅前のロータリーに大学生がたむろしていた。その風景を、白々しい気持ちで眺めていた。その姿はいかにも青春を謳歌しているように見えた。より正確に書けば、「大学生というのは、こんなふうに青春を謳歌するものだ」と意識した上で、あえて酔っ払っているように見えた。やがて大学を卒業して就職すれば、こんなふうに過ごせなくなるのだから、今のうちに人生を謳歌しておこう――と。

今思えば、あの人たちのほうが人生というものを理解していたのかもしれない。やがてその時期が訪れると、皆は就職活動に励むようになり、社会人になってゆく。ぼくはそんなふうに未来の生活を思い描くことができなくて、気づけばひとりで酒場に取り残されている。

ビールを飲み干すと日本酒を注文した。

コの字型のカウンターに座るのはひとりでやってきたお客さんばかりで、店員さんがグラスを棚に戻す音が静かに響く。涼しげな音だ。

「七時なのに明るいねえ」。店員さんがつぶやく。

「そうか、もう七時だ」とお客さんが言う。

「今年も暑そうだねえ」

交わされるのは、それくらいの短い断片だけだ。

そこにはほとんど言葉は存在しなかった。そこに居心地よさを感じる。何人かで飲んだときのように、「余計なことを言ってしまった」と後悔することもないだろう。

母も精一ぱいの努力で生きているのだろうが、父もまた、一生懸命であった。もともと、あまりたくさん書ける小説家では無いのである。極端な小心者なのである。それが公衆の面前に引き出され、へどもどしながら書いているのである。書くのがつらくて、ヤケ酒に救いを求める。ヤケ酒というのは、自分の思っていることを主張できない、もどっかしさ、いまいましさで飲む酒の事である。いつでも、自分の思っていることをハッキリ主張できるひとは、ヤケ酒なんか飲まない。(女に酒飲みの少いのは、この理由からである)

私は議論をして、勝ったためしが無い。必ず負けるのである。相手の確信の強さ、自己肯定のすさまじさに圧倒せられるのである。そうして私は沈黙する。しかし、だんだん考えてみると、相手の身勝手に気がつき、ただこっちばかりが悪いのではないのが確信せられて来るのだが、いちど言い負けたくせに、またしつこく戦闘開始するのも陰惨だし、それに私には言い争いは殴り合いと同じくらいにいつまでも不快な憎しみとして残るので、怒りにふるえながらも笑い、沈黙し、それから、いろいろさまざま考え、ついヤケ酒という事になるのである。

(太宰治「桜桃」)

「桜桃」の主人公である「私」は、原稿用紙と辞典とを風呂敷に包んで外に出る。ただし、向かった先は仕事場ではなく、酒場だ。御通しだろうか、「私」のもとに桜桃が差し出される。「持って帰ったら、よろこぶだろう」と、「私」は家に残してきたこどもたちを思い浮かべる。だが「私」は、「大皿に盛られた桜桃を、極めてまずそうに食べては種を吐」く。

酒場でひとりきりで過ごす時間というのは、家とは対極にあるように思う。

酒を飲んで酔っぱらうだけなら、それも誰かと一緒に飲むのではなく、ひとりきりで飲むのなら、自宅で飲めばいいじゃないか――そう言われると「その通り」と答えてしまいそうになるけれど、やはりそれは全然別物なのだと感じる日々だ。

出口裕弘は『太宰治変身譚』の中で、「炉辺が、こわくてならぬ」というのが「新生太宰節だ」と説く。「家庭の幸福」への忌避感から、彼は「いつも、くらくら目まひをしてゐなければ」という強迫観念に駆られたのだ、と。加藤典洋『太宰と井伏 ふたつの戦後』の中でも、「家庭の幸福を否定する」ことが「最晩年の太宰の思想というべきもの」だと論じている。

対する井伏はというと。

第三巻の後記は、井伏鱒二における「早稲田」と「阿佐ケ谷」の違いにふれている。一度井伏と早稲田界隈に行ったところ、井伏を「親分」と慕う早稲田文科生の「後輩」達がどこからともなく現れ、ぞろぞろとついてきて飲み屋、カフェで当然のごとくに饗応にあずかろうという気配を見せるのに驚いた。井伏の懐中は乏しい。「後輩」達はそのようなことはまったくのお構いなしである。なんとか、その「後輩」達から逃れ、阿佐ケ谷に降りついたとき、

井伏さんは立ち止り、私の方にくるりと向き直って、こうおっしゃった。

「よかったねえ。どうなるかと思った。よかったねえ。」

井伏は、早稲田での「下宿生活」のなかで育ったあと、文筆業に入り、中央線沿線の「阿佐ケ谷」へと逃れるのだが、前者が青春というか、若い頃の時代を代表しているとすれば、後者は、大人というか、もう若くない時期の井伏を代表している。後記の文面は必ずしも意味明瞭ではない。意図して意味不分明に書いていると思われなくもない。しかし、「下宿生活」の反意語は、ここに現れていないが、「家庭生活」だろう。あえて意味を受け取ろうとすれば、若い頃に露呈しないですんだものが年を取ることで現れるようになり、それは井伏にとって、「小心な家庭人」といった様相をとっている、それがこの一文の隠された文意のようである。

(加藤典洋『太宰と井伏 ふたつの戦後』)

ここで「後記」と記されているのは、戦後になって筑摩書房から出版された『井伏鱒二選集』の編集後記だ。そこに収録する作品の選定を担当した太宰は、巻末に記された「後記」の中で、井伏を「小心な家庭人」として井伏を誉め殺しにする。

人間の一生は、旅である。私なども、女房の傍に居ても、子供と遊んで居ても、恋人と街を歩いていても、それが自分の所謂「ついに」落ち着くことを得ないのであるが、この旅にもまた、旅行上手というものと、旅行下手というものと両者が存するようである。

旅行下手というものは、旅行の第一日に於て、既に旅行をいやになるほど満喫し、二日目は、旅費の殆んど全部を失っていることに気がつき、旅の風景を享楽するどころか、まことに俗な、金銭の心配だけで、へとへとになり、旅行も地獄、這うようにして女房の許に帰り、そうして女房に怒られて居るものである。

旅行上手の者に到っては、事情がまるで正反対である。

(太宰治「『井伏鱒二選集』後記」)

太宰は旅行が――ひいては「生活」が――下手である。それに比べて、井伏は「旅の名人」だと太宰は言う。太宰は落ち着くことができずにいるのに対し、「釣道具を肩にかついで旅行なされる」井伏はどっしり構えている。

旅行は元来(人間の生活というものも、同じことだと思われるが)手持ち無沙汰なものである。朝から晩まで、温泉旅館のヴェランダの籐椅子に腰掛けて、前方の山の紅葉を眺めてばかり暮すことの出来る人は、阿呆ではなかろうか。

何かしなければならぬ。

釣。

将棋。

そこに井伏さんの全霊が打ち込まれているのだかどうだか、それは私にもわからないが、しかし、旅の姿として最高のもののように思われる。金銭の浪費がないばかりでなく、情熱の浪費もそこにない。井伏さんの文学が十年一日の如く、その健在を保持して居る秘密の鍵も、その辺にあるらしく思われる。

旅行の上手な人は、生活に於ても絶対に敗れることは無い。謂わば、花札の「降りかた」を知って居るのである。

旅行に於て、旅行下手の人の最も閉口するのは、目的地へ着くまでの乗物に於ける時間であろう。すなわちそれは、数時間、人生から「降りて」居るのである。それに耐え切れず、車中でウイスキーを呑み、それでもこらえ切れず途中下車して、自身の力で動き廻ろうともがくのである。

けれども、所謂「旅行上手」の人は、その乗車時間を、楽しむ、とまでは言えないかも知れないが、少なくとも、観念出来る。

この観念出来るということは、恐ろしいという言葉をつかってもいいくらいの、たいした能力である。人はこの能力に戦慄することに於て、はなはだ鈍である。

(太宰治「『井伏鱒二選集』後記」)

花札の「降りかた」を知っているか否か。

人生は「手持ち無沙汰なもの」と「観念」することができるか否か。

井伏鱒二は「降りかた」を知っているし、「観念」できる。それは酒の飲み方にもあらわれている。

上林暁によれば、「井伏さんは座が長」く、「夜通し飲み且つ語つて、始発電車が動き出してから帰宅することも珍らしくない」という。その秘訣は、「飲み屋のおかみさんの観察によると、井伏さんが盃を口に持つて行くのは間遠だそうである」と上林暁は記す。つまり、井伏は酒を飲むテンポが遅く、だから長時間にわたって飲むことができたのだ、と。

酔っ払わないように、飲むペースを調整する。

そんな酒の飲み方もあるのかと、この年になって気づかされた。言われてみれば、皆途中でペースを緩めたり、酒ではないものを挟んだりしていたような気がしてくる。ぼくはいつも一定のペースで飲み続けて、早々に酔っ払ってしまう。手持ち無沙汰になって、空白を埋めるように飲んでしまう。

あれは一週間前のこと。朝の情報番組が、「もしかして…依存症?」という特集を組んでいた。新型コロナウイルスの感染が拡大するなかで、自宅でお酒を飲む人が増えており、アルコール依存症に陥る危険性も増えているのだという。

飲酒する時間を決める。

飲酒量の上限を決める。

一口飲んだらコップは必ずテーブルにおく。

飲酒量を減らすための方法が、いくつも紹介されていた。テレビを眺めながら、そんなふうに飲むのであれば酒なんて不要だと思ってしまった。酔っ払わないのであれば、酒を飲む必要なんてないだろう。飲んでいれば、遊び足りないという気持ちが浮かんでくる。「観念」なんて、とてもできそうもない。

飲酒量を減らす方法として提案された項目の中に、「家族が心配していることを思い浮かべる」というものがあった。

「家族が心配していることを思い浮かべる」か。

もしも家族を持たない人がいたとしたら、何を思い浮かべればよいのだろう。「ステイホーム」が連呼される日々に考えたことも、そんなことだった。

あれは四月下旬のこと。夕方の情報番組を眺めていると、駅のエレベーターが映し出された。そこには「ボタンを押すときにご利用ください」というメッセージとともに、綿棒が設置されていた。町の環境課の課長が取材に応じ、「中国のテレビ映像で、爪楊枝でエレベーターのボタンを押すシーンを見て、綿棒を設置することにした」と誇らしげに語っていた。その映像を眺めながら、なんて幸せな人だろうと思った。彼には守るべき生活があるのだろう。でも、「こんな世界なんて滅んでしまえ」と思っている人がいたら、どうなるだろう。その綿棒に何かを仕掛けることなんて、他愛もないことだ。

今年の春に、「俺、コロナ」と語り逮捕される人が相次いだ。実際には感染していないにもかかわらず、そんな嘘をついて逮捕された人もいれば、実際に感染して逮捕され、その後亡くなった人もいた。あの人の目に、世界はどんなふうに映っていたのだろう。そんなにわが身が、家庭が、今の世界が大事かね。そんな声が聴こえてくるようだ。

「官僚が悪い」という言葉は、所謂「清く明るくほがらかに」などという言葉と同様に、いかにも間が抜けて陳腐で、馬鹿らしくさえ感ぜられて、私には「官僚」という種属の正体はどんなものなのか、また、それが、どんな具合いに悪いのか、どうも、色あざやかには実感せられなかったのである。問題外、関心無し、そんな気持に近かった。つまり、役人は威張る、それだけの事なのではなかろうかとさえ思っていた。しかし、民衆だって、ずるくて汚くて慾が深くて、裏切って、ろくでも無いのが多いのだから、謂わばアイコとでも申すべきで、むしろ役人のほうは、その大半、幼にして学を好み、長ずるに及んで立志出郷、もっぱら六法全書の糞暗記に努め、質素倹約、友人にケチと言われても馬耳東風、祖先を敬するの念厚く、亡父の命日にはお墓の掃除などして、大学の卒業証書は金色の額縁にいれて母の寝間の壁に飾り、まことにこれ父母に孝、兄弟には友ならず、朋友は相信ぜず、お役所に勤めても、ただもうわが身分の大過無きを期し、ひとを憎まず愛さず、にこりともせず、ひたすら公平、紳士の亀鑑、立派、立派、すこしは威張ったって、かまわない、と私は世の所謂お役人に同情さえしていたのである。

(太宰治「家庭の幸福」)

これは太宰の小説「家庭の幸福」の書き出しである。

「私」はある日、病床に伏せながら、一日中ラジオを聴く。夜になると街頭録音の放送が始まった。それは政府の役人と民衆とが互いに意見を述べ合う趣向のものだった。民衆が「ほとんど怒っているような口調」で食ってかかると、官僚は笑い声を交えながら「実に幼稚な観念語」で話を誤魔化す。民衆の怒りはまし、「とうとう泣き声になって、役人につめ寄る」。寝床で聴いていた「私」も、とうとう逆上する。

「家庭の幸福」には、「私の視線は、いつも人間の『家』のほうに向いている」という一文がある。

ラジオを聞いた夜、「私は」医者にもらった鎮静剤を飲んだあとで、「先刻のお役人の生活形態に就いてのみ思いをめぐら」す。

あの役人の「ヘラヘラ笑いは、しかし、所謂民衆を軽蔑している笑いでは無」く、「わが身と立場とを守る笑い」で、「つまり、ごまかしの笑い」だと「私」は考える。そしてその役人と家族とが放送を楽しみにしながら、

ラジオの受信機の傍らに集まるところを想像する。

家庭の幸福。家庭の平和。

人生の最高の栄冠。

皮肉でも何でも無く、まさしく、うるわしい風景ではあるが、ちょっと待て。

私の空想の展開は、その時にわかに中断せられ、へんな考えが頭脳をかすめた。家庭の幸福。誰がそれを望まぬ人があろうか。私は、ふざけて言っているのでは無い。家庭の幸福は、或いは人生の最高の目標であり、栄冠であろう。最後の勝利かも知れない。

しかし、それを得るために、彼は私を、口惜し泣きに泣かせた。

(太宰治「家庭の幸福」)

久しぶり「戎」が嬉しくて、飲み過ぎてしまった。

外に出てみると、すっかり日が暮れていた。駅の南側に向かって歩き出すと、すぐに閑静な住宅地になる。右を見ても左を見ても住宅だ。至るところに家庭がある。どうして太宰は、「家庭の幸福は諸悪の本」と言いながら、住宅地に住んでしまったのだろう。太宰が――それに先立って井伏が――引っ越してきた頃の荻窪は、まだ「住宅地」と呼べる街並みではなかったのだろうけれど。

あらためて『荻窪風土記』を読み返す。関東大震災のあと、井伏鱒二は立川を目指して中央線沿いを歩いてゆく。その途中で、井伏は高円寺の友人を訪ねようとする。

私は牀几で休みながら、今、自分の訪ねて行くことにきめた友人の住所を思い出そうと、躍起になっていた。町名番地は名刺で教わったきりで忘れたが、当人の話で覚えていることは、高円寺駅の北口から西に向けて少し行ったところで、桐の木畑のなかに二十軒ばかり同じような作りで並んでいる借家の一つである。昔、幕府の鳥見番所があった場所で、三代将軍家光のとき将軍直轄の鷹場として開設され、綱吉のときには生類憐みの令で鷹場が禁止、吉宗のとき復活して、幕府終焉まで管理されていたという。この程度の記憶だが、通りすがりの警防団員に訊くと、四つ辻に立っている長老らしい団員のところに連れて行ってくれた。

「鳥見番所のあったところなら、南口だね」と長老らしいのが言った。それで私の探している家は、桐の木畑のなかにある二十軒あまりの借家の一つだと言うと、「名前は。それから職業は」と言った。「新聞記者で、名前は光成信男」と答えると、「ああ、あのうちだ」と言って、道を精しく教えてくれた。現在と違って、その頃は他所から移って来る者も少く、この辺の土地の人にはすぐ知られていたようだ。ところが昭和二年私が荻窪に移って行く頃には、土地の者は私たちのことを移住民または他所者と呼ぶようになっていた。

(井伏鱒二『荻窪風土記』)

読んでいるだけで、たまらない気持ちになる。

昔はどこもそうだったのかもしれないけれど、名前と職業を伝えただけで「ああ、あのうちだ」と言い当てられるような環境からは遠ざかりたいと思ってしまう。素性を知らない者同士が、お互いを詮索することなく併存する。見知らぬ誰かとして、街にいることが許容される。ぼくが都市に感じている魅力はそれに尽きる。

でも、こんなふうに一軒家の立ち並ぶ住宅街ではそうもいかないのだろう。住宅街の真ん中に暮らしてしまうと、ぼくはきっと、「自分はこのまちの『標準』から外れているのだ」と感じてしまう。「標準」的な生活の外側に、ぼくはいる。

三ヶ月前のことを思い出す。

新型コロナウイルスの感染が拡大するなかで、三月二十五日の夜に都庁で緊急会見がひらかれた。東京都知事は「感染爆発の重大局面」だとした上で、夜間の外出を避け、週末の不要不急の外出を自粛するように求めた。記者会見の様子を眺めていたぼくは、ぽかんとした気持ちになった。その記者会見の前提にあるのは、平日の昼間に働き、夜と週末は自由に過ごせる生活だ。昼も夜も、曜日も関係ない仕事をしているぼくは、置いてけぼりをくらったような気がした。なぜあなたたちが平日の昼間に働いているからといって、それに合わせて、夜間と週末の外出の自粛を求められなければならないのだろう。そもそも自粛を求めるとは何だろう。そんな違和感を抱えているうちに状況は悪化し、緊急事態宣言が出され、県をまたぐ移動も自粛を求められた。徒歩圏内で過ごす日々の中で、確信に変わったことがあった。ぼくは、自分の住んでいる街だけでなく、縁もゆかりもない街を歩いていたい。誰もが自分の生活圏内のことしか気にかけなくなった世界なんて、想像するだけでおそろしい。

静まり返った住宅街を――自分には縁もゆかりもない街を――歩く。三十分ほど歩くと井の頭公園にたどり着く。そこには川が流れていた。どうやら井の頭公園が神田川の水源であるらしかった。さらに南西に進んでゆくと橋に出た。欄干に「新橋」と書かれている。橋の下を流れているのは玉川上水だ。この橋のあたりで、太宰の遺体は発見された。目の前を流れる玉川上水は、水の音がほとんど聴こえない程度の水流しかないけれど、当時の玉川上水は降り続いた雨で増水していたそうだ。玉川上水は江戸市中に飲料水を供給した水道だ。ひとびとの生活を支えてきた場所で、太宰は命を絶った。書き残された遺書の中に、「井伏さんは悪人です」と書かれていたという。それは、太宰が井伏を「小心な家庭人」と見做していたからではないか。

井伏鱒二は昭和2(1927)年に荻窪・清水町に家を建て、平成5(1993)年に95歳で亡くなるまでそこに暮らし続けた。ひとつの住居に落ち着くことなく、転居を繰り返した太宰とは対照的である。

今一度、「『井伏鱒二選集』後記」を読み返してみる。

まだ井伏が早稲田で下宿生活を送っていたころのこと。井伏が出歩くと、「後輩」が「いつのまにやら十人以上もまつわりついて、そうかと言って、別に井伏さんに話があるわけでも無いようで、ただ磁石に引き寄せられる釘みたいに、ぞろぞろついて来る」。その中には「後年の流行作家」の姿もあった。そうして「後輩」たちにつけまわされる井伏の姿を、太宰はニヒルに描く。

井伏さんと早稲田界隈。私には、怪談みたいに思われる。

井伏さんも、その日、よっぽど当惑した御様子で、私と一緒に省線で帰り、阿佐ヶ谷で降り、(阿佐ヶ谷には、井伏さんの、借りのきく飲み屋があった。)改札口を出て、井伏さんは立ち止り、私の方にくるりと向き直って、こうおっしゃった。

「よかったねえ。どうなることかと思った。よかったねえ。」

早稲田界隈の下宿街は、井伏さんに一生つきまとい、井伏さんは阿佐ヶ谷方面へお逃げになっても、やっぱり追いかけて行くだろう。

井伏さんと下宿生活。

けれども、日本の文学が、そのために、一つの重大な収穫を得たのである。

(太宰治「『井伏鱒二選集』後記」)

太宰がこう記したころには、「阿佐ヶ谷会」が立ち上がっていたはずだ。阿佐ヶ谷会とは、名前の通り阿佐ヶ谷界隈に暮らしていた文士たちの集まりである。そんなふうにひとつのサークルに――地域に根差した「生活」に――根を下ろす井伏に対する皮肉が、この「後記」に込められているように感じる。

酔っ払って玉川上水を眺めていると、うっかり太宰に肩入れしてしまいそうになるけれど、ぼくは太宰ほど純粋ではいられないなと思う。そして「悪人」と言われた井伏が過ごしてきた時間のことを想像する。

荻窪に転居することに決めた井伏は、広々とした麦畑に野良着の男を見かける。「そのへんには風よけの森に囲まれた農家一軒と、その隣に新しい平屋建の家が一棟あるだけ」だった。井伏はその男の近くまで歩いてゆき、「おっさん、この土地を貸してくれないか」と声をかける。話はすぐにまとまり、井伏は自ら設計し、家を建てる。道を隔てた隣の敷地にも、新居が建設中だった。建主の本望さんは、このあたりに引っ越してくる「移住民」は土地を買うのではなく、みんな借地に家を建てているのだと井伏に教えてくれた。「今に課長になるか局長になるかして、行く行くは麹町番町に移っていくつもりですからね」と。つまり、ここにやってくる「移住民」は出世するまでの仮の住処として郊外に暮らしていたのだ。

そんな「移住民」たちから、文士の姿はどう見られていたのだろう。荻窪とは別の話になるけれど、安岡章太郎と井伏鱒二の対談の中に、こんなやりとりがある。

安岡 これは前にもお話したことだけども、僕は昭和五年に世田谷の池尻というところに住んでいましたね、近所にみすぼらしい家があったんですよ。ある日、母親に連れられて一緒に銭湯に行く途中、そこの家だけ暗いんです。何でも電気工事人が来て、電線を外したというんですね。母が僕にいましめました。あの家は文士の家だ、文士になると、ああいうふうに電灯会社が電気を切りにくるって……(笑)。

井伏 それは僕じゃない(笑)。

(井伏鱒二・安岡章太郎「『荻窪風土記』の周辺」)

当時の「文士」は、今の時代における「作家」とは違った響きを帯びていたのだろう。荻窪に引っ越してきた頃の井伏は、そんな「文士」の中でも微妙な位置にいた。

井伏がデビューする大正末から昭和初期にかけて、文学の世界は「三派鼎立の時代」と言われていた。三派とはモダニズム文学、私小説、そしてプロレタリア文学である。当時優勢であったのはプロレタリア文学で、「当時、左翼を標榜している同人雑誌と、そうでない雑誌は問題にされかたが違っていた」と井伏は回想する。井伏が携わっていたのは「そうでない雑誌」の側だ。彼が「左翼的な作品を書かなかった」理由は、「時流に対して不貞腐れていたためではな」く、「不器用な癖に気無精だから、イデオロギーのある作品は書こうにもかけるはずがなかった」。

私は初め「世紀」の同人になって、「陣痛時代」「文芸都市」「作品」と遷り、次に「文学界」の同人となった。この雑誌は戦争中、私が甲州へ疎開するころ休刊されたように覚えている。ところが終戦後、私がまだ東京へ転入する前に復刊されて暫く同人雑誌として出ているうちに、文芸春秋新社に引取られて普通の文学雑誌になった。昭和二十二年か二十三年ごろではなかったかと思う。だから私は「世紀」の同人であった大正十二年の夏ごろから昭和二十二、三年ごろにかけて同人雑誌に関係していたわけだ。その間、断続的に暫く跡切れたこともあるが、二十五、六年間にわたって同人雑誌と縁が切れなかった。戦争中、マレー半島へ行っていたときも、河上徹太郎編輯の「文学界」に原稿を送っていた。だから同人雑誌を仕事の伴侶として半生を送ってきたわけだ。

(井伏鱒二・舟橋聖一・井上靖・水上勉『私の履歴書 中間小説の黄金時代』)

プロレタリア文学が隆盛した時代にも、そのあとにやってきた戦時下の時代にも、井伏は時代の潮流から外れた場所にいた。そんな冬の時代をしのぐことができたのは、同人雑誌という「伴侶」があったからだろう。阿佐ヶ谷会もまた、「伴侶」と呼ぶにふさわしい集まりだったはずだ。

その会が発足したのは、昭和4(1929)年頃だったという。はじめの頃は「阿佐ヶ谷駅南口通りをちょっと左に入ったところの焼き芋屋」で将棋の対局をする会だったのだが、そのうち「町内の隠居や他所者など指しに来る」ようになる。その人たちは「金を賭けたりするので殺気立って口論が始まったりすることがある」ので、それを避けるように、「ピノチオ」という中華料理店の離れを会場として阿佐ヶ谷会は再発足する。最初は将棋の会だったのが、昭和15(1940)年に「阿佐ヶ谷文芸懇話会」となる。

この年月の間に、私たちは病気したり引越したりして、世の中も変ったりした。なかでも未だに語り草になっているのは、大学野球の審判が、文部大臣の命令で「セーフ・アウト」の掛声を「ようし・駄目」と発声するようになったことである。荒木陸軍大将が文部大臣のときであった。その年か前の年に天沼のキリスト教会では、会堂で賛美歌の代りに日本の国歌を歌わせるようになった。国民服というのが制定されたが、国民服の甲号は新興宗教大本教で正規の服装にしているのと同じ型の甲号の服であった。何か化かされているような気持がした。砂糖、マッチが切符制になって、食堂、料理屋の米食使用が禁じられた。パリが陥落して、フランスがドイツに降伏した。映画館のニュース映画に、ヒットラー総統が長靴をはいた足で雀踊りするところが写った。府県知事のうちには、ヒットラー・ユーゲントのような青年団を組織発足させるのがいた。阿佐ヶ谷将棋会も会の名前を取替えなくては、世間態が悪くなっていたようだ。

(井伏鱒二『荻窪風土記』)

時代が激しく移り変わるなかで、変わらずにあり続けるためには、「ちいさな片隅の別世界」が必要だ。井伏にとって同人雑誌や阿佐ヶ谷会はそれにあたる存在だったのだろう。

「ちいさな片隅の別世界」を築く姿に、「小心な家庭人」に近しいものを見出すことは可能だ。そんなふうに徒党を組んで何になるのかと、冷ややかな言葉を吐いてしまいたくなる気持ちは、ぼくの中にもある。でも、誰かと通じ合うことを否定するのであれば、ここから玉川上水に身を投げることしかできなくなってしまう。それがごくわずかな可能性だとしても、誰かに自分の言葉が届くことを期待するからこそ、言葉を書き記すことができる(人と人とが集まることで初めて成立する演劇にも、それと同じことが言えるだろう)。

この六月に太宰治の小説を片っ端から読んだなかで、何より印象的だったのは「東京八景」だった。そこに書き記されるのは、東京に出てからの自身の行状だ。

最初の結婚生活に終止符が打たれたあと、太宰は「下宿の四畳半で、ひとりで酒を飲み、酔っては下宿を出て、下宿の門柱に寄りかかり、そんな出鱈目な歌を、小声で呟いている事が多かった」。二、三人の親友の他に太宰を相手にするものはおらず、世間が自分にどんなまなざしを向けているのかも次第にわかってくる。それに気づくと、「下宿から一歩も外に出たくなくなった」。そんな日々を送っていたのだが、「何の転機で、そうなったろう。私は、生きなければならぬと思った」。

この「私は、生きなければならぬと思った」という一文を前に、立ち尽くしてしまう。

何がきっかけかはわからないけれど、三十歳を迎えた太宰は「生きなければならぬ」と思い、「はじめて本気に、文筆生活を志願した」。言い換えれば、言葉を誰かに伝えなければと思ったとも言える。

「東京八景」の最後に綴られるのは、T君が出征することになり、芝公園まで見送りにいったときのことだ。

T君というのは、太宰の妻の妹の、その夫にあたる。妻の妹は昨年、T君と見合いをして結婚したものの、結納の直後にT君は応召されてしまう。出征前に芝公園で短い時間だけ面会できることになったので、「兄上からTヘ、私の気持を、うまく伝えてやって下さい。私は、ばかですから、Tには何も言っていないのです」と、妹から速達の手紙を受け取る。

翌朝、私たちは早く起きて芝公園に出かけた。増上寺の境内に、大勢の見送り人が集っていた。カアキ色の団服を着ていそがしげに群集を掻きわけて歩き廻っている老人を、つかまえて尋ねると、T君の部隊は、山門の前にちょっと立ち寄り、五分間休憩して、すぐにまた出発、という答えであった。私たちは境内から出て、山門の前に立ち、T君の部隊の到着を待った。やがて妹も小さい旗を持って、T君の両親と一緒にやって来た。私は、T君の両親とは初対面である。まだはっきり親戚になったわけでもなし、社交下手の私は、ろくに挨拶もしなかった。軽く目礼しただけで、

「どうだ、落ちついているか?」と妹のほうに話しかけた。

「なんでもないさ」妹は、陽気に笑って見せた。

「どうして、こうなんでしょう」妻は顔をしかめた。「そんなに、げらげら笑って」

(太宰治「東京八景」)

芝公園に集まったT君の見送り人はひどく多かった。

T君の家は工場を経営しており、金持ちであるのに対し、「私は、歯も欠けて、服装もだらしな」く、「貧乏文士だ」と太宰は卑下する。「息子の許嫁の薄穢い身内が来た」とT君の両親たちは思っているに違いない、と。

ほどなくしてT君の聯隊がやってくる。T君はトラックの運転台に乗っていて、その姿を「私は、人ごみのうしろから、ぼんやり眺めていた」。そこに義理の妹が「兄さん」と小声で言う。「私は決意して群衆を掻きわけ、妹と一緒にT君の面前まで進んだ」。

「あとの事は心配ないんだ。妹は、こんなばかですが、でも女の一ばん大事な心掛けは知っている筈なんだ。少しも心配ないんだ。私たち皆で引き受けます」私は、珍しく、ちっとも笑わずに言った。妹の顔を見ると、これもやや仰向になって緊張している。T君は、少し顔を赤らめ、黙ってまた挙手の礼をした。

「あと、おまえから言うこと無いか?」こんどは私も笑って、妹に尋ねた。妹は、

「もう、いい」と顔を伏せて言った。

すぐ出発の号令が下った。私は再び人ごみの中にこそこそ隠れて行ったが、やはり妹に背中を押されて、こんどは運転台の下まで進出してしまった。その辺には、T君の両親が立っているだけである。

「安心して行って来給え」私は大きい声で言った。T君の厳父は、ふと振り返って私の顔を見た。ばかに出しゃばる、こいつは何者という不機嫌の色が、その厳父の眼つきに、ちらと見えた。けれども私は、その時は、たじろがなかった。人間のプライドの窮極の立脚点は、あれにも、これにも死ぬほど苦しんだ事があります、と言い切れる自覚ではないか。私は丙種合格で、しかも貧乏だが、いまは遠慮する事は無い。東京名所は、更に大きい声で、

「あとは、心配ないぞ!」と叫んだ。これからT君と妹との結婚の事で、万一むずかしい場合が惹起したところで、私は世間体などに構わぬ無法者だ、必ず二人の最後の力になってやれると思った。

(太宰治「東京八景」)

こんなふうに言葉を伝える瞬間を、ぼくはずっと待ち望んでいる。

ひとりきりで酒場にいると、言葉を発することなく過ごせる。そこに居心地のよさを感じるのは事実だ。酒場にいると――いや、酒場以外の場所にいても――「このことに言葉なんてない」と感じる毎日だ。でも、いつか誰かに言葉を手渡すことを諦めてしまったら、もう生きてはいられないだろう。

では、どこに自分の言葉を、生活を、未来を見出すのか。暗闇を流れる玉川上水を見つめていても、答えは見つかりそうにもなかった。いつまでも暗闇に佇んでいるわけにもいかず、途方に暮れながら中央線い揺られ、アパートに引き返す。ベランダに出て、洗濯物を取り込む。正面にある琵琶の木に目をやると、数日前に切った枝から、若い芽が空に向かってまっすぐ伸びていた。