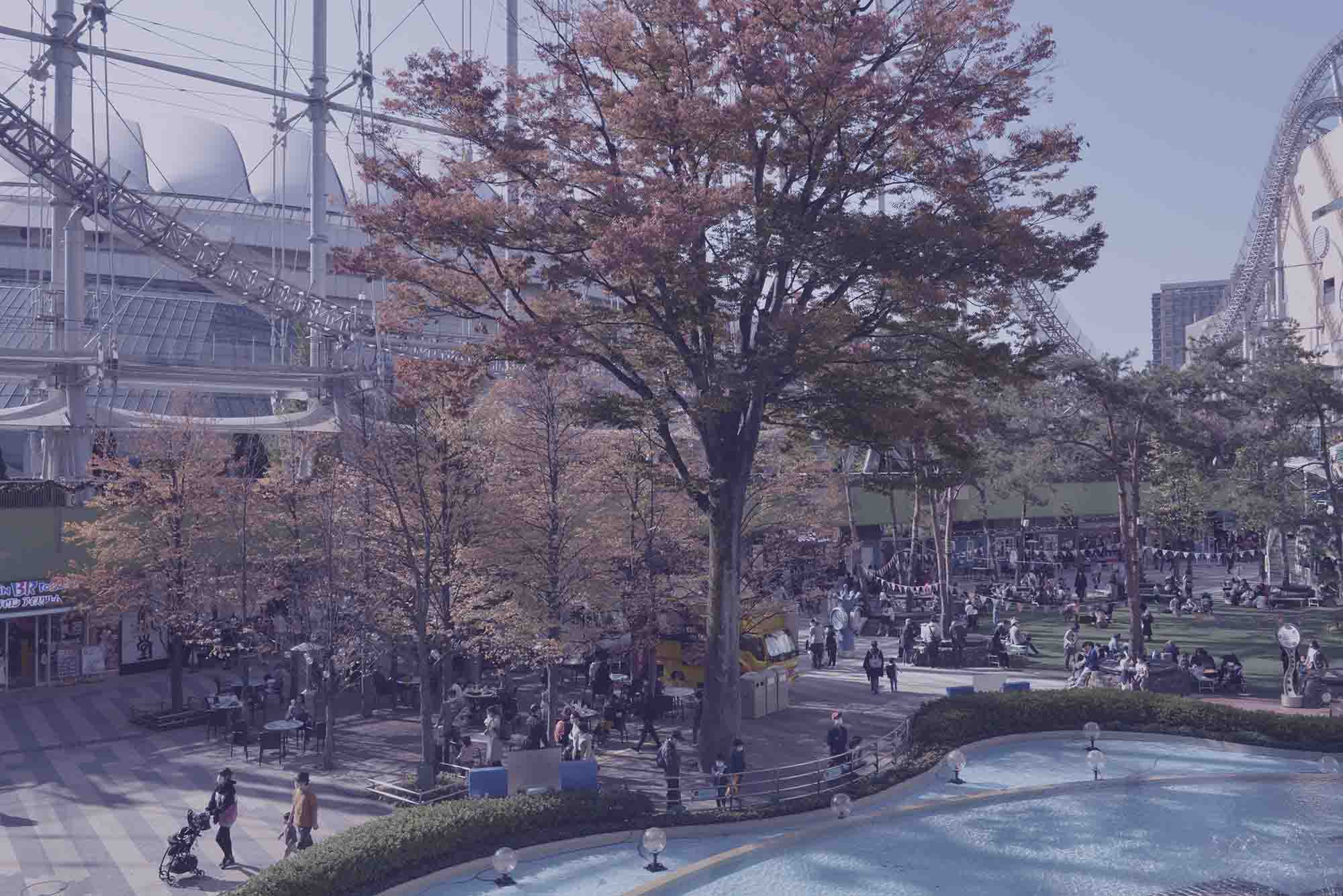

後楽園駅を背に、陸橋を歩く。轟音が響き、少し遅れて叫び声が聴こえてくる。半年前にここを歩いたときには聴こえてこなかった音だ。あのときは休園していた東京ドームシティアトラクションズも、今は営業を再開している。園内に入ると、コースターが水上に落下するたび、水しぶきをあげる。水をかぶったこどもたちは、肩を寄せ合い笑っている。外とはまるで別世界だ。落下してくるコースターを何台か眺めていると、誰も乗っていないコースターがやってきて、静かに姿を消してゆく。

「高校生とかだったら、こういうの永遠に乗るだろうな」。アトラクションを眺めてまわりながら、藤田君が言う。「北海道だと、三井グリーンランドって遊園地があるんですよ。土日が終わって学校に行くと、皆が『家族で三井グリーンランドに行った』とか言うんだけど、うちの親は遊園地みたいなところに連れて行ってくれなかったから、ぼくは一回も行ったことがなくて。でも、高校生のときに、初めて遊園地ってものに行ったんです。学校の遠足みたいなやつで、留寿都かどこかにある遊園地に行って。そこで初めてジェットコースター的なものに乗ったんだけど、めっちゃ楽しかったのをおぼえてます」

「三井グリーンランド」という言葉には聞き覚えがあった。取材で遠出する父に連れられて、小さいころからあちこちに出かけ、そのついでに遊園地に連れて行かれたのだ。三井グリーンランドだけでなく、瀬戸大橋を渡った先にあるレオマワールドや、スペースシャトルが展示されていたスペースワールドに出かけたこともあった。藤田君から「三井グリーンランド」と聞くまで、そのことは記憶から消えてしまっていた。

子供の頃の日曜日のたのしみといえば、遊園地に連れて行ってもらうことだった。今と違って、都心の後楽園遊園地などはなく、長い時間郊外電車に乗ってようやく辿り着く。電車から降りた沢山の人間が、みな遊園地に行く錯覚が起こって、気持が焦る。それも、私の好きな遊び場を目的にして全部の人が進んでゆく錯覚が起こる。満員になって順番がなかなかまわってこない、とおもい一層焦り小走りになる。

(吉行淳之介「盛り場と孤独感」)

東京の郊外には、数多くの遊園地が開設されてきた。玉川電気鉄道が二子玉川に開設した二子玉川園。東武鉄道の創設者・根津嘉一郎の協力のもと、成増に開設された兎月園。田園都市株式会社が田園調布に開設した多摩川園。開園後に所有者が転々としたのち、最終的に西武グループが経営することになった豊島園。それに、京王電気鉄道が開設した京王閣もまた、当初はメリーゴーランドやウォーターパーク、温泉や劇場が併設された一大レジャー施設だったという。ここに挙げた遊園地は、いずれも大正時代に開設されており、鉄道会社が経営に携わっている。ターミナルに百貨店を構え、沿線に分譲住宅地を造成し、郊外には遊園地や歌劇場、海水浴場を開設する――阪急を中心とした関西私鉄の経営戦略に刺激を受け、東京にも遊園地が次々と開設されたのだろう。

京王閣は今、競輪場になっている。ここ後楽園にも、かつては競輪場があった。後楽園競輪場は昭和47(1972)年に閉場され、1988年に東京ドームに生まれ変わった。この競輪場に隣接するように、後楽園球場があり、後楽園ゆうえんちがあった。競輪場も球場もすっかり様変わりしたけれど、後楽園ゆうえんちは東京ドームシティアトラクションズと名前を変え、今も営業を続けている。

東京ドームシティアトラクションズはいくつかのエリアに分かれている。そのうちのひとつ、パラシュートゾーンには「ホッピンどらっぴー」というアトラクションがあった。赤、青、オレンジ、ピンク、それに緑色に塗られたドラゴンが、メリーゴーランドのように回転しながら上下に動くアトラクションで、小さなこどもたちが親と一緒に列を作っている。一回に乗れるのは5組まで。入れ替えのたび、スタッフがどらっぴーを隅々まで除菌してまわるので、なかなか順番は回ってこないようだ。それでもこどもたちは我慢強く列に並んでいる。どうしてそんなにどらっぴーに乗りたいのだろう。そもそもどらっぴーって、何のキャラクターなのだろう。大人になった今ではそんなふうに考えてしまうけれど、小さいころは「これは何のキャラクターであるのか?」なんてことは気にせずに遊んでいたような気もする。

「こどものときって、外で遊ぶのがなんぼだみたいなところがありましたけど、いつからそうでもなくなるんですかね?」。こどもたちの姿をぼんやり眺めていた藤田君がつぶやく。「自分の記憶で言うと、こういう休みの日に何をやっていたのか、あんまり記憶がないんですよね。10歳からはもう、土日はずっと演劇やってたけど、それまでは何やってたんだろう?」

あのころの自分は、どんなふうに週末を過ごしていただろう。

ぼくは小学生のころ、タオルをネクタイに見立てて首から下げ、ボーイの真似を始めたことがあったという。自分ではそんなことをやった記憶はないのだけれど、母がある日、そんな思い出を語って聞かせてくれたことがあった。ぼくはそんな格好をしながら、ぼくは祖母に「ちゃんとしたレストランに行ってみたい」と言ったのだそうだ。それを聞いた祖母は、「たまには外食に連れて行くように」と母に告げ、家族でデパートに出かけ、レストランで食事をしたのだという。

ちゃんとしたレストランに行ってみたいだなんて、どうしてそんなことを言い出したのだろう。今では思い出す手がかりもないけれど、たぶんきっと、絵本かなにかに影響を受けたのだと思う。ぼくは小さいころ、絵本に描かれる世界が好きだった。絵本の中には、自分が暮らしている片田舎の風景とはまるで違う、夢のような世界が広がっていた。そんな世界に足を踏み入れてみたくて、祖母にねだってみたのだろう。

空を見上げると、飛行機が音もなく飛んでいるのが見えた。パラシュートゾーンを抜け、スプラッシュガーデンゾーンに出ると、噴水のようなアトラクションがあった。地面にいくつも穴が空いており、そこから水が跳ねるように飛び出している。そこにはこどもたちがたくさんいて、跳ねる水を追いかけて駆け回っている。

「ここならチューハイ飲んでても怒られない気がする」。駆けまわるこどもたちを眺めながら藤田君が言う。

こんなふうにこどもたちが集まっている場所だと、大人がひとりでお酒なんて飲んでいたら白い目を向けられそうだけど、藤田君の言うように、ここではそれが許されるような感じがした。ここにはどこか雑然とした気配がある。

都会の子というのは、とかく賑かな場所が好きなくせに、その賑かな場所にひそむ孤独感をたのしむ性癖も強いようだ。そして、デパートというのはその好みにふさわしい場所である。なぜなら、たくさんの客はそれぞれ自分自身の買物のことで頭が一ぱいで、傍らをかえりみることをしない。こちらに注意を払っているのは、売子だけである。

(…)

見知らぬ顔ばかりで雑踏している街の中に身を置くと、僕はやっとひとりきりになれたという解放感で神経が休まってくる。その雑踏は、こみ合っていればいるほど、騒がしければさわがしいほど具合がよい。

その反対に、いわゆる人里離れた場所、針の音も大きくひびくというような土地に身を置くと、気分がイライラして落ち着かなくなってくる。井上友一郎氏は街の喫茶店のテーブルで平気で原稿を書くことができる、という話だが、僕もそういう性分である。原稿を書くために街に出ることはまだしたことがないが、神経を休めるために街に出るのはしばしばである。

(吉行淳之介「盛り場と孤独感」)

ぼくは「都会の子」ではないけれど――あるいは「都会の子」ではないからこそ――雑踏に身を置いたときに「やっとひとりきりになれたという解放感」を感じる。田舎にいると、どこにいても「ああ、橋本さんとこのこどもだ」という視線を向けられていた。でも、東京に出てきてからは、そんな視線を感じることもなくなった。

「京王閣にいた人たちって、個だったなと思うんですよね」。先月のことを振り返って、藤田君はそう切り出した。「競輪とか競馬とかって、ゲームとして考えると、一つのボードを何万人で見てるわけだから、それぞれ視点が違うじゃないですか。だから、同じボードを眺めているようでいて、それぞれ違うものを見てるから、それって誰かと共有できるものじゃないと思うんですよね。それは酒を飲むときも同じで、同じテーブルで飲んでいたとしても、その時間って人と共有できるものじゃないと思う」

東京で最初に暮らしたのは学生街だった。夜になると、飲み会を終えた学生たちが駅前のロータリーにたむろして、校歌を歌っていることもあった。あの学生たちはきっと、同じ時間を共有していると感じていたのだろう。ぼくはそんな風景をいつも遠巻きに眺めていた。何かに所属するということに違和感があった。いちど違和感を感じてしまうと、サラリーマンとしてどこかの会社に勤めることにも、誰かと結婚して家族になるということにも馴染めないような気がしてくる。

時刻が12時になると、噴水から一斉に水が噴き出し、小さな虹がかかる。それを見つめていたちいさなこどもが、目から涙を流す。感動したというのでもなく、驚いたというのでもなく、怖かったというのでもなく、目に入り込んでくるひかりに反応して、涙が溢れているようだった。近くで見ていた親が、静かに近寄り、そっと目尻を拭ってあげている。

噴水のまわりには親たちが佇んでいて、こどもが歩く姿を少し離れたところから見守っている。そのほとんどはぼくと同世代だろう。おとながこどもを見守って過ごす――言葉にすればありふれたことで、近所の公園でも見られる風景なのだろう。でも、こどもたちが遊んでいる公園には、大人がひとりで立ち寄りづらいこともあって、足を運んでこなかった。おとなはこどもの速度に合わせて歩いている。それは「共有」というのとも違う、何か新鮮な心地にさせられる姿だった。振り返ってみると、ぼくは自分の速度でばかり歩いてきたような気がする。

ここから自転車で10分とかからない場所に、ぼくは住んでいる。でも、ここにこんな風景が広がっているだなんて、まるで知らなかった。

「まだ眠ってるの? いいお天気だよ」

今までに一体、何度そう云われたことだろう。

ベッドの中で目を閉じて、その声を聞きながら―――――

そうなんでしょうね。

外はさぞ明るくて気持ちがいいんでしょうね。

そんな明るいあたたかいところが、ぼくは本当に大好きなんだ。

そこへ行きたい。

いいお天気の、いい匂いの天気を嗅ぎながら、ゆっくりと歩いてみたい。

どうか、わたしを、そこへ連れていってください。

(穂村弘「世界音痴」)

周囲を見渡しても、ひとりきりで遊園地を訪れている人の姿は見当たらなかった。それはつまり、ここを訪れた人たちは皆、誰かと約束をして、この場所にやってきたということだ。誰かと約束して、待ち合わせる。当たり前のように繰り返してきたはずなのに、今年は約束からずいぶん遠ざかって、窓から外を眺めてばかりいたような気がする。

17:17

たしかにいまもおなじような冬の中にいるけれど、なにもかもが嘘みたい、と自分にむけて言ってみれば咲きはじめるものもある、ああそうだった、なにもかも、と言ってしまうのがわたしの弱い癖だった、あたらしい極端を手に入れる努力をしなかったからいまこうしてわたしたち、こんなふうに動けない、外へ、窓へ、わたしは努力をしなかった、努力、と言ってみれば舌から息が転がり落ちて遠くで鐘が鳴るのがきこえる、きこえる、まだ隣にいる君にもこの音が、あれはたぶん教会の、みたこともない教会の鐘の音がきこえてる、ふたつまえの冬のおなじような時間にもきいたことがあったのに、そんなことも確かめられないくらいにそれぞれの手袋は黙ったままで秘密を探る

(川上未映子「冬の扉」)

藤田君と東京ドームシティアトラクションズを訪れたのは、11月だ。11月だというのに、園内にはすでにクリスマスツリーが飾られていて、イルミネーションが始まっていた。待ち合わせたのが昼だったせいで、イルミネーションを見ないまま遊園地をあとにした。そのことが少し心残りだった。

小さいころから、冬が好きだった。とりわけ12月のことは好きだった。それは自分が生まれた月でもあるし、月末にはクリスマスがあって、大晦日とお正月まで控えている。誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントを一緒にされるのが少し不満ではあったけれど、12月というだけで浮かれた気持ちになれるのだった。小学生3年生のときにプレゼントされたスノードームは、どれだけ眺めていても飽きなかった。あのころは、部屋の中で夜を過ごすことに退屈することなんてなかった。

| かがみ |

こんばんわ、、、、、、 |

| とびら |

かがみちゃん、、、、、、!? |

| かがみ&まど |

とびらちゃん、、、、、、! |

| とびら |

まどちゃんまで、、、、、、! どうしたの、、、、、、? こんな夜おそくに、、、、、、 |

| まど |

わたしのお部屋にあった、、、、、、コスモスをね、、、、、、

3枚、、、5枚、、、2枚、、、と花びらを抜いたら、、、、、、とつぜん、、、トビラが現れて、、、、、、 |

| とびら |

えー、、、、、、 |

| かがみ |

そのトビラを開いたら、、、、、、ここ、、、、、、とびらちゃんちの玄関だったの、、、、、、 |

| とびら |

そんなことってある、、、、、、? |

| まど |

どんなことも起こりうるんだよ、、、、、、いま、、、という真夜中は、、、、、、

壁という壁が、、、、、、存在しないの、、、、、、部屋から部屋へ、、、おうちからおうちへ、、、、、、

どこにも線なんて引かれていなくて、、、、、、つながることができるんだよ、、、、、、 |

| とびら |

へえ、、、、、、 |

(藤田貴大「かがみ まど とびら」)

部屋の中で過ごすことに退屈をおぼえるようになったのはいつだろう。

クリスマスの日、部屋から窓の外をぼんやり眺めながら、クリスマスソングをひたすら聴いていた。どこかに出かける予定があるわけでもなく、出かけることを躊躇してしまうような数字ばかり流れてくるというのに、クリスマスソングを聴いていると浮かれた気分になってくる。「Happy Xmas (War Is Over)」を聴いていると、あるエピソードのことが思い出された。1980年、ジョン・レノンは久しぶりにメディアの取材を承諾し、『プレイボーイ』誌のインタビューに応じた。それが誌面に掲載されたのは1980年12月6日、ジョン・レノンが凶弾に倒れる2日前だ。「ビートルズの再結成について質問していいか」と尋ねる若い聞き手に、ジョン・レノンは「いいとも」と微笑み、質問に応じている。

――― 再会コンサートを開けば何百万ドルかを支払うという申し出があったことはさておいて、数年前にプロデューサーのローン・マイケルズが4人一緒に『サタデイ・ナイト・ライブ』に出てくれれば3200ドル出すという気前のいい申し出をしましたが、これはどう思いましたか。

ジョン ポールと僕はテレビでそのショーを一緒に見ていた。彼はダコタの僕の家に遊びに来ていたんだ。僕たちはそれを見ていてスタジオまで行きかけたよ。ギャグとしてね。タクシーを呼ぼうと思ったけど、ふたりともすごく疲れてたんでやめた。

――― ふたりでたまたまテレビを見ていたというのは?

ジョン あれはポールがよくギターを持ってうちにふらっと遊びに来ていたころでね。中に入れてたんだけど、しまいに言ったんだ。

「来る前に電話してくれよ。もう1956年じゃないんだし、ふたりもあのころとは違うんだ」。彼は怒ったけど、僕は悪気で言ったんじゃない。ただ一日中、子供の面倒をみていたから、突然だれかが来たりするとね……。とにかくその日のことだけど、ポールとリンダがふらりと訪ねてきて、僕とポールでテレビを見ていたんだ。「もしスタジオに行ったら面白いぞ」って話にはなったが、実際には行かなかった。

――― それがポールに会った最後ですか。

ジョン ああ、ただそういう意味で言ったんじゃないんだけど。

(デービッド・シェフ『ジョンとヨーコ ラスト・インタビュー』)

ここに語られるポール・マッカートニーのエピソードに触れるたび、愛おしくなる。小さいころは、約束なんてしていなくたって、友達の家を訪ねることができた。それがいつのまにか、ジョンが言うように――特に2020年という時代には――約束もなく誰かの家を訪ねることは難しくなってしまった。でもほんとうは、今だって、生きている限り誰とだって会えるはずだし、どこにだって足を運ぶことができるはずだ。

そう思い立って、ジャージ姿のままコートを羽織り、自転車を漕ぐ。当時を過ぎて、少しだけ日が長くなったような気がする。白山通りを降ってゆくと、ジェットコースターと観覧車のシルエットが見えてくる。東京ドームシティアトラクションズに入ってみると、クリスマス当日とあって、前に藤田君と訪れたときより大勢のお客さんで賑わっていた。ぼくはスノードームが欲しくなって、園内を探してまわったけれど、どこにも売られていなかった。

スノードームは諦めて、ベランダのような場所から園内を見渡す。そこには誰も知り合いはいないし、生まれ育った場所もそれぞれ違うだろうし、年齢だってばらばらだ。グループで過ごしている人もいれば、カップルで過ごしている人もいる。じっくり眺めていると、ぼくと同じようにひとりで佇んでいる人の姿もあった。まったく見知らぬ人たちが、こうして同じ場所に居合わせて、一緒にイルミネーションを眺めているだなんて、なんということだと驚きそうになる。スノードームを手に入れられなかったかわりに、ひとり、またひとりとお客さんが帰途についてゆくなか、光り輝くメリーゴーランドを眺め続ける。