路上をゆくことに、後ろめたさをおぼえる日がやってくるなんて、思ってもみなかった。昨日、夕方になってテレビをつけると、ニュースキャスターがこんな言葉を口にしていた。

「今、緊急事態宣言を受けて、自分を律している人ほど、観光や遊びに出ている人を腹立たしく思うかもしれません。しかし、皆さんのような人たちがいるからこそ、欧米のような医療崩壊を防げています。今は皆の足並みが揃わなくても、その姿勢は必ず、誰かの行動を変えるはずです」

その言葉に、強い違和感を抱いた。

「自分を律している」とは、ここでは一体、何を指すのだろう?

もちろんここでニュースキャスターが語っていたのは「外出を控えること」を意味するのだろう。ぼくもほとんど外出することなく、4月は自宅で過ごしていた。テレビが路上に繰り出す人たちの姿を映し出すたびに、不安を感じていた。こんなときに出歩かなくてもと思ってしまう。しかし、そうして他人の言動を腹立たしく思うとき、ぼくは「自分を律している」状態からは遠かっている。それは他人の言動を支配しようとする感情だ。路上をゆくことに後ろめたさを感じるのも、「自分を律している」からでは決してなく、他人の目を気にしているだけだ。

「皆で」という言葉を、何度耳にしただろう。

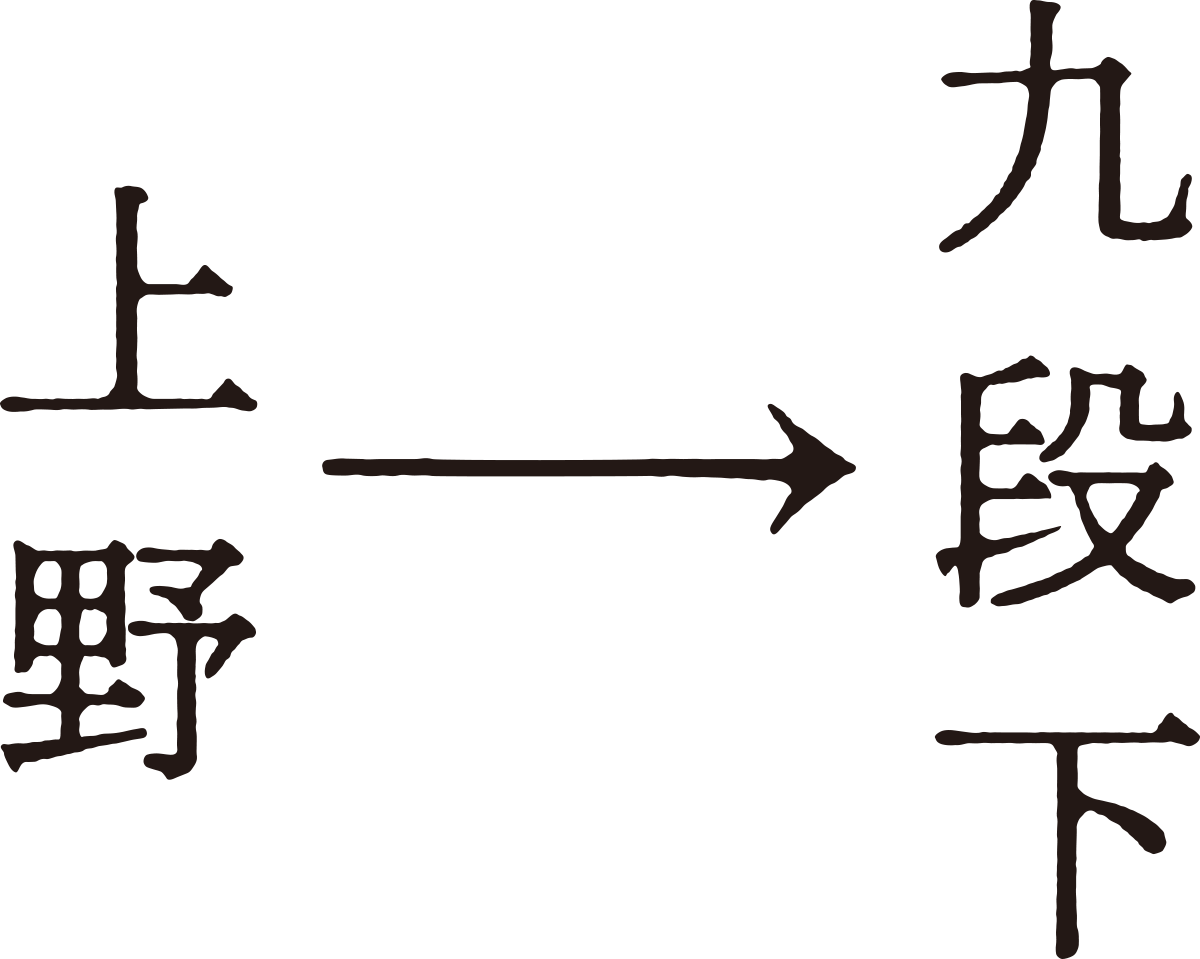

ぼくはずっと、「皆」という集団から、どうしても逃れたくなってしまう。だからといって、それこそ「自律」した個人として、世の中からなんと言われようともこの行動を取るのだと宣言できるほど、確固たる「私」というものも見当たらなかった。「皆」と「私」のあいだを揺れながら歩いているうちに、上野公園にたどり着く。かつては偽造テレホンカードを売るイラン人がたくさんいたという階段を上がってゆくと、そこには西郷隆盛の銅像がある。

わたしたちは往々にして、彼のことを「西郷さん」と呼ぶ。その生涯を詳しく知っているわけでもないのに、他の歴史上の人物とは違って、つい「さん」を付けて呼んでしまう。銅像が浴衣姿であるから、親しみをおぼえてしまうのだろうか。まじまじと眺めていると、銅像の向こう側で悲鳴が上がる。そこには鳩に餌をやっている女性がいた。女性のまわりに群がっていた鳩に、飛んできたカラスが襲いかかり、その肉を食べ始めているところだった。女性はじりじりと後退りして、そのまま立ち去ってゆく。

餌となるゴミが減ってしまって、カラスも気が立っていたのだろうか。現場に近づいてみると、そこに石碑があることに気づく。石には「戦死之墓」とだけ刻まれている。近くに立てられた看板によれば、それは彰義隊の墓であるらしかった。戊辰戦争のさなか、徳川幕府を支持する勢力は「彰義隊」を名乗り、ここ上野の山に陣を構えた。江戸城は無血開城されたものの、ここ上野では激しい戦闘があり、武力に勝る新政府軍はわずか半日で彰義隊を壊滅させた。それが慶應4(1868)年、旧暦5月15日のことだ。新政府軍を率いていたのが西郷隆盛だった。上野の山は焼け野原となり、ここには彰義隊の遺体がしばらく放置されていたという。明治7(1874)年になって、明治政府はようやく彰義隊の墓の建立を許可したが、明治政府からすれば賊軍にあたることから、政府をはばかって「彰義隊」の文字は刻まず、「戦死之墓」とだけ書かれている。戦争といえば太平洋戦争のことばかり想像してしまうけれど、アスファルトをめくれば、そこにいくつもの血が滲んでいる。

上野は江戸の鬼門に位置する。

江戸を守るべく、上野の山には徳川家の菩提寺となる寛永寺が建てられた(先月歩いた芝の増上寺は江戸城の南西、すなわち「裏鬼門」を守るべく建てられたものだ)。都市を開発するにあたり、400年前には「鬼門」という言葉を重じていたのだと思うと、ちょっと信じられないような気持ちになる。「鬼」という言葉で、一体何を惧れていたのだろう。

上野の山は江戸時代から桜の名所として賑わっていた。だが、上野戦争で大きな損害を受けた上に、明治政府から建築材料として樹木を伐採する案や、不忍池を水田として埋め立てる案まで出たという。上野が桜の名所として存続できたのは、西洋化を目指す政府が、「公園」という西洋の概念を輸入するにあたり、まっさきに目をつけたのが上野だったからだ。

明治6(1873)年、明治政府は公園制定に向けた太政官布達を出す。古来より名所旧跡として賑わってきた場所を「永ク万人偕楽ノ地」にするために「公園」とするのがよいと、各府県に通達した。その例として挙げられたのが上野の寛永寺だったのである。上野の山は公園として整備され、明治9(1876)年には明治天皇行幸のもと、華々しく開園式が開催されている。明治天皇は精養軒から不忍池を瞰望したと、「明治天皇紀」にある。上野公園内に精養軒を出店するように薦めたのは大久保利通だ。上野に本格的な西洋料理店を開店させることで、日本人は西洋料理の作法を学び、外国からの外交官には日本の開化ぶりをアピールしたかったのだろうと、『上野公園』(東京公園文庫)に書かれている。

幕府のゆかりの地である上野が、新しい時代を象徴する空間として塗り替えられてゆく。

読み書きができない人にも聖書の教えが理解できるようにと、ヨーロッパでは宗教画が描かれてきた。そうして信仰が可視化されたように、新しい時代の到来が「公園」において可視化される。ひとびとは理屈を通してではなく、まさに目の当たりにする。

明治10(1877)年、第一回内国勧業博覧会が開催される。明治6(1873)年にウィーン万国博覧会に参加した明治政府は、博覧会の意義を知り、日本でも博覧会をと開催にこぎつけたのだ。第一回となる内国勧業博覧会の開催地に選ばれたのが上野公園だった。欧米の新技術を紹介し、殖産興業を図るために企画された博覧会だが、第二会場となった不忍池にはウォーターシュートが登場し、話題を呼んだという。当時の不忍池畔では、競馬や自転車競争が開催されたという記録もある。言われてみれば、不忍池は競馬場のような形になっている。今の静かな風景からはとても想像できないけれど、西洋から輸入された文化が見世物として陳列される空間が広がっていたのだろう。

不忍池をあとにして、天神下の交差点から坂を上がってゆく。少し歩けば、湯島天神が見えてくる。

梅の季節がくるたびに、湯島天神を訪れる。その時期はちょうど受験シーズンでもあり、境内には膨大な数の絵馬が奉納されている。受験のために上京したとき、わざわざ湯島天神まで足を運んで絵馬を納めたことを思い出す。あのときは「受験競争に勝ち抜かなければ」と思い込んでいたけれど、当時のぼくは一体何になりたかったのだろう。今では信心深ささえなくなってしまったような気がする。

日暮里の方へ出て、谷中の墓地を通り、幸田露伴の小説で有名な五重塔を見て、東京芸大の前までぶらぶら歩く。

石膏がならぶ芸大の彫刻室で学生が絵を描いている姿をのぞき、不忍池をひとめぐり、池之端のジャズ喫茶イトウでモダンジャズを聴く。それから湯島天神の石段をのぼって、神田明神からお茶の水を通り、神保町に出る。

古本屋をまわって、水道橋から川口に帰る。それがいつものエスケープ・コース。

藤田貴大「蜷の綿」

湯島天神から神田明神へ歩いていると、交差点にぶつかるたび、左手に切り立った急坂が見えた。ここは本郷台と呼ばれる台地であり、交差点には「湯島中坂上」、「三組坂上」といった名前がつけられている。坂の下にある交差点は「湯島中坂下」、「三組坂下」だ。この坂の下側にある道を選んだほうが、神保町まで歩くのであれば、平坦で楽なルートだ。蜷川さんがわざわざ坂の上を選んだのは、こうして坂の上から展望する風景が好きだったのだろうかと考えているうち、神田明神にたどり着く。小さな厩舎に閉じ込められた芦毛の馬が、じっとこちらを見つめている。

本郷通りを越えると、湯島聖堂が見えてくる。新型コロナウイルス感染拡大・防止のために公開を休止していると貼り紙が出ている。ここは儒学に傾倒した五代将軍・綱吉が創建した孔子廟があり、綱吉は自ら論語の講釈を行い、が右門を奨励したという。

学問と聞くと、「『天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず』と言えり」という一節が浮かんでくる。福澤諭吉『学問のすすめ』の冒頭に登場する言葉だ。

人は生まれながらにして平等である。そうであるはずなのに、「広く人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人あり、貧しき人あり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、その有様雲と泥との相違あるに似たるは何ぞや」と福澤諭吉は問いかける。

『学問のすすめ』の中で、福澤諭吉は「御茶壺」を例に挙げている。江戸時代には、宇治から将軍家にお茶が献上されていた。そのお茶の入った「御茶壺」が通ると、街道に居合わせたひとびとは頭を下げていた。ひとが壺に頭を下げていたのだ。御茶壺に限らず、「御用」という言葉がつけば――つまり幕府や朝廷の用命するものであれば――石でも瓦でも貴いものだと見做されていた。江戸時代には封建制度が染み込んでおり、身分の違いは絶対的なものとされていた。

福澤諭吉は中津藩の下級藩士の家に生まれた。漢学者だった父・百助は、こどもを育てるにも儒教主義であり、生涯を「封建制度に束縛」された人だったと福澤諭吉は振り返る。そんな父は、次男にあたる諭吉を「十か十一になれば寺に遣て坊主にする」と語っていたという。その心境を、福澤諭吉はこう分析する。

中津は封建制度でチャント物を箱の中に詰めたように秩序が立て居て、何百年経ても一寸とも動かぬと云う有様、家老の家に生れた者は家老になり、足軽の家に生れた者は足軽になり、先祖代々、家老は家老、足軽は足軽、その間に挟まって居る者も同様、何年経ても一寸とも変化と云うものがない。ソコデ私の父の身になって考えて見れば、到底どんな事をしたって名を成すことは出来ない、世間を見れば茲に坊主と云うものが一つある、何でもない魚屋の息子が大僧正になったと云うような者が幾人もある話、それゆえに父が私を坊主にすると云たのは、その意味であろうと推察したことは間違いなかろう。

福澤諭吉は坊主ではなく、中津を出る道を選んだ。その当時の決意を、「如斯処に誰が居るものか、一度出たらば鉄砲玉で、再び帰て来はしないぞ、今日こそ宜い心地だと独り心で喜び、後向て唾して颯々と足早にかけ出したのは今でも覚えて居る」と、『福翁自伝』で振り返る。長崎に出た福澤諭吉は蘭学を学び、「何でも人間の行くべき処は江戸に限る」と状況を決意する。上京後に立ち寄った横浜で、そこではオランダ語が役に立たないことを知ると、猛然と英語を学び始める。そして福澤諭吉は英語を教える私塾を開き、咸臨丸に乗り込んでアメリカに渡り、帰国後は幕府の外国方(現在で言うところの外務省)に雇われる。中津にいたままでは目にすることのなかった世界を、学問によって切り開いたのだ。私塾はのちに「慶應義塾」と名づけられ、慶應義塾の同志が一覧できるようにと印刷されたのが『学問のすすめ』の始まりである。

学問を修めて、立身出世を志す。そこには今と違った切実さがあったのだろう。

福澤諭吉が三田に慶應義塾を開いたように、多くの私学が設立されてゆく。中心地となったのが神保町だ。

神田と云えば直ぐ学生を連想する。銀座が紳士の街なら、神保町通りは学生の街だ。銀座のカフェーは紳士でないとはいり難い様に、神田のカフェーでは学生でないと肩身が狭い。学生がそんなに神保町附近へ集まるのは、云う迄もなく学校と古本屋のお蔭である。

谷崎精二「神保町辺」『大東京繁盛記 山手篇』

御茶ノ水から坂を下ってゆく。

靖国通り沿いにはずらりと古本屋が軒を連ねている。平日の昼間だというのに、軒並みシャッターが下りている。こんな風景を目の当たりにするのは初めてのことだ。

人通りのまばらな神保町で、かつてそこを行き交っていた人たちの姿を思い浮かべてみる。神保町を闊歩していた学生は、日本人だけではなく、中国からの留学生の姿もあったはずだ。

二十世紀初頭の日本は、清国の青年たちの強い興味を引いた。欧米の文化と近代科学を吸収して近代化を成し遂げ、無血革命ともいえる明治維新を実現した国であり、アジアで唯一、欧米列強と肩を並べる近代国家だったからだ。とりわけ注目したのは、一八九五(明治二十八)年に日清戦争に日本が勝利したことだった。小国ニッポンがなぜ大国の清国に勝ったのか、その秘訣を知りたい。日本が輸入した西欧の近代科学も学んでみたい。おまけに日本は「安・近・単」──欧米諸国へ行くより費用が安く、距離的に近く、同じ漢字圏だから勉強するのも簡単そうだ。第一、西欧の書物を読むのに、いちいち辞書を引きながら原書を読むよりも、日本語に翻訳されたものを読むほうがよほど効率的だろう。そんな安易な想像も手伝って、清国留学生が増加していった。

譚路美『帝都東京を中国革命で歩く』白水社

清から日本に初めて留学生が派遣されたのは明治29(1896)年のこと。清の外務省にあたる総理事務衙門は、日本側に13名の留学生の受け入れを要請する。外務大臣と文部大臣を兼任していた西園寺公望は、旧知の間柄である嘉納治五郎に相談を持ちかける。嘉納治五郎は自宅近くの神田区三崎町に民家を借りて、留学生のための日本語教室を開設する。清国留学生会館が駿河台に開設され、中国人留学生の教育支援組織である日華学会も神田中猿楽町に設置され、神保町界隈に清からの留学生が増えてゆく。明治38(1905)年に科挙が廃止されると、留学が立身出世への近道となり、多くの留学生が日本を目指した。この明治38年には孫文が来日し、東京で中国革命同盟会を立ち上げ、多くの革命家が東京を闊歩し、留学生にも革命の高揚感が漂っていたという。

そんな留学生のひとりが周恩来だった。

貧しい家庭に育った周恩来は、天津の南開学校を特等で卒業すると、南開学校の同級生や理事長から援助を受けて日本に留学を果たす。大正6(1917)年、19歳で来日した周恩来は、神田にある家具屋の二階に下宿し、中猿楽町にあった東亜高等予備校に通いながら日本語を学んだ。彼が当時書き綴った日記は、『周恩来『十九歳の東京日記』』として出版されている。その内容は、のちに中華人民共和国の初代首相に就任するとは思えぬほどネガティブだ。たとえば1月29日にはこう書き記されている。

日本に来てからすでに四か月余りたつが、日本文も、日本語も少しも上達していないと思う。高師の試験がじきに始まるのを目にして、いっそう力を入れて勉強しなければ、いうまでもなく、合格する望みはまったくなく、受験する望みさえおそらくないだろう。日数を計算すると、わずかに一か月余りしか残っておらず、さまざまな科目をすべて受験しなければならない。かつて学んだことがあるとはいえ、すべて英語によってであった。いまや日本語の本を使っているので、あらゆる名詞をあらためて記憶しなければならない。

周恩来が学んだ南開学校はミッションスクールであり、国語の授業以外はすべて英語でおこなわれていた。だから彼はすべての言葉を日本語でおぼえ直さなければならなかったが、日本語の習得は思ったように進まなかった。3月には東京高等師範学校(現・筑波大学)を受験するも不合格となり、次は7月に行われる第一高等学校(現・東京大学教養学部)の試験を目指す。3月11日の日記を読むと、「今後は、勉強に没頭する。友人との付き合い、手紙のやりとりは一律に簡単にしなければならず、重要なことを除いて、けっして勉強を犠牲にして別のことをやってはならない」と決意が綴られている。だが、その翌日には「朝、かなり晩く起きる。昨日、早起きして勉強することを決めたばかりなのに、今日はもうこうである」と書かれてあり、なんだか親しみをおぼえてしまう。

読んでいて興味深いのは食事のこと。

この年の日記が書き始められた段階では、周恩来は玉津館に下宿している。そこは賄い付きだったが、日本食は口に合わなかったようだ。玉津館から引っ越したあとは、「食事はいつも外食で、つぎつぎにあちこちの食堂に出かけて味見をしている」と書き綴っている。

当時の神保町界隈には、中国人留学生向けの中華料理店が点在していた。日本人にも中華が馴染むにつれて、その数は増えてゆく。神保町に中華料理店が多いのはその名残だろう。周恩来が通った「漢陽楼」は今も神保町に店を構えているのだけれど、この状況で臨時休業となっていた。餃子の「三幸園」も、「スヰートポーヅ」も閉まっている。そんななか、「新世界菜館」は営業しており、テイクアウトでお弁当も販売しているようだ。

この店で、何度か対談の収録に立ち会ったことがある。そのたびに〆に食べたミニカレーが懐かしくなり、中華のお弁当ではなく、中華風カレーを買い求める。近くの公園まで歩き、植え込みのへりでお弁当を広げる。この公園には「周恩来ここに学ぶ」と刻まれた石碑が建っていたはずだが、いつのまにか姿を消していた。ここにはかつて東亜高等予備校が建っていた。

周恩来がここにいたはずの痕跡を見失ったようで、心許ない気持ちになりながら、中華風カレーを頬張る。容器の隅に紅生姜が盛られている。紅生姜は少し苦手なのだけれども、この中華風カレーにはよく合った。

周恩来は一高の受験にも失敗し、失意のうちに帰国する。

当時の情勢を考えれば、受験勉強に専念することは難しかっただろう。それは日記を読んでいても伝わってくる。

大正4(1915)年、第一次世界大戦のさなかに大隈重信内閣が対華二十一ヶ条要求を突きつけると、急速に日中関係は悪化してゆく。周恩来が来日するとロシア革命が起こり、国際情勢はめまぐるしく移り変わっていた。周恩来は東京堂書店で――この書店は今も神保町にある――刊行されたばかりの『露西亜研究』を立ち読みし、その内容を日記に書き留めている。

勉学か、革命か。中国からの留学生たちは揺れていた。

周恩来の日記には、5月2日に「授業のあと、長いこと新聞を読むが、国事はますます悪し」という記述が登場する。共産主義の拡大をおそれた日本政府と中華民国政府が軍事協定を結ぼうとしていることが発覚すると、革命を目指す若者たちは憤然として行動に出る。5月2日の日記には、「この一、二日以内に、中日条約が成立せんとしているので、このところ留学生のあいだに全員帰国の議論が起こっている」とも記されている。

留学生たちが帰国を決めてゆくなか、周恩来は「口を閉ざし」、冷静に日々を書き記す。周恩来は留学を続け、日本を去ってゆく同胞たちを見送っている。ただ、周恩来の中にも政府に対する反発は強くあったはずだ。2月19日の日記には、こんな言葉が綴られる。

(…)日本も軍国主義を実行している国である。軍国主義の第一の条件は「強権があって、公理がない」ことである。二つの軍国主義の政策が、同じところでぶつかれば、いうまでもなく、どちらが強く、どちらが弱いか比べなければならない。しかも、軍国主義はかならず領土の拡張をもっとも重要視する。およそ軍国主義を実行する国は、かならず領土を拡張する。拡張しなければ、そこで勝負がついてしまう。だから、日本が袁世凱に反対したのは、当然のことなのだ。日本がドイツと戦ったのも、当然なのだ。しかし、将来、欧州の戦争が集結したあと、ドイツの軍国主義はおそらく存続していくのが困難だろう。日本の軍国主義は、またどこかと戦わされるだろう。(…)

その予言通り、日本の軍国主義はまたどこかと戦うことになったことを、今のわたしたちは知っている。

周恩来は軍国主義を批判し、「軍国主義打倒」とまで書き綴る。だが、『周恩来『十九歳の東京日記』』には、軍国主義を忌み嫌う人間とは思えぬ記述が登場する。それは4月30日の日記だ。

朝、読書。昼飯のあと、半時間、昼寝。夜、ぶらぶらしていると、靖国神社の大祭に出会い、それを見てはなはだ大きな感慨を催す。

「靖国神社の大祭」とは、例大祭のこと。この日は春季例大祭がおこなわれていた。

周恩来は「夜、ぶらぶらしていると」と書いているが、その前日にも靖国神社に足を向けている(ただし、その日は雨に降られたので途中で引き返している)。何気ないことのように書き綴っているけれど、例大祭にはどこか興味を抱いていたのだろう。

中国の留学生たちは、日本に対してアンヴィヴァレントな感情を抱いていた。

たとえば、周恩来の日記にも登場する維新號というお店がある。維新號は今も銀座にある老舗中華料理店だが、開店当初は名前もない小さな店だった。最初は食材や雑貨を販売する店だったのが、留学生のリクエストに答えて食堂も始めるようになったという。日本が明治維新で近代化を成し遂げたように、革命を通じて祖国を再建したいという願いを込めて、留学生たちが「維新號」と名付けたのだ。

日本は近代化を成し遂げた隣国であり、学ぶべき対象であった。しかし、その近代化は「富国強兵」というスローガンを内包しており、日本は次第に軍国主義へと傾いてゆく。

現代の感覚からすると、靖国神社は軍国主義を象徴する場所であるかのように思われる。それなのに、どうして軍国主義を批判する周恩来は靖国神社の例大祭に出かけたのだろう?

留学中、周恩来は住居を転々としているが、この時期は神田に下宿していた。

神田から靖国神社へと続く靖国通りは、目白通りと交差したあたりから緩やかな坂になっている。

東京の山手と下町を隔てるのは坂だ。東京の西北に位置する台地には武家屋敷が並び、東南の低地に町人が住んでいた。山手と下町という境界線を「もっともリアリティーを持って体感出来るのは、靖国通りを、神田須田町方向から神保町を抜け、九段坂下に至り、九段坂を見上げた時である」と、坪内祐三さんの『靖国』に記されている。この坂をのぼるとき、背後には下町があり、九段坂の向こうには緑の多い山手の町並みが広がっているのだ――と。

靖国神社は、明治時代になって新たに作り上げられた神社だ。最初は「東京招魂社」として、戊辰戦争における戦没者を弔慰するための招魂場が作られたのである。九段坂上ではなく、上野戦争のあと荒廃したままになっていた上野に招魂場を作る案もあったが、「上野は亡霊の地であるから」と反対したのが大村益次郎だった。招魂されるべきは「忠死」した官軍側の戦死者だけであり、賊軍である幕府側の戦死者は亡霊とされ、招魂社には祀られなかった。現在に至るまで、幕府側の戦死者は靖国神社に合祀されてこなかった。

上野は亡霊の地であるとしても、どうして大村益次郎は九段坂上に招魂社を建設したのか。ひとつには、そこはもともと空き地(火除け地)であり、「土地に刻みこまれた記憶という点では、ほとんど無に等しかった」からだという。だが、大村がその場所を選んだ理由は、それだけではなかったと坪内さんは記す。大村益次郎は生前、「一体江戸と云ふ所は、大名屋敷などが多くて、甚だ不均衡であ」り、「是からはさう云ふこのないやうに権衡をとらなければならぬ、それで下町との平均を取る為めにもな」るからと、それで山手と下町の境界線にあたる場所に招魂社を築いたのだ。

ところで、江戸から明治に時代が変わると、山手と下町の風景は大きく移り変わり始めていた。

山手に暮らしていた武士たちは職を失い、屋敷を手放す者も少なくなかった。武家屋敷が並んでいた風景は、塗り替えられてゆく。江戸城北の丸には、徳川御三卿にあたる田安徳川家と清水徳川家の上屋敷が置かれていたが、徴兵制度とともに天皇を護衛する近衛歩兵(のちの近衛師団)が編成されると、北の丸跡を駐屯地とした。近衛師団の兵士は召集兵の中から優秀な者が選抜されており、全国各地から召集されていたという。

かつては武家が暮らした山手に、明治維新とともに、あらたに「立身出世」を果たした人たちが暮らすようになる。反対に、山手を追われた人たちは、下町に流れ込んでゆく。こうして山手と下町に暮らし人びとは移り変わったが、山手と下町との境界線は変わらず引かれたままだった。その分断を解消し、東京を近代的な都市に塗り替えようとしたのが芳川顕正府知事であり、明治21(1888)年に公布された「東京市区改正条例」では、交通の整備・火災の防止・都市衛生の改良が三大目標とされた。国文学者の前田愛は、「「獄舎のユートピア」(『都市空間のなかの文学』筑摩書房・一九八二年)の中で、芳川の計画の第一の意図は、江戸の閉ざされた迷路の空間を開くことにあったと述べたあと、こう語っている」。

つぎに指摘しておきたいのは、芳川が市区改正事業のスケープゴードとして、裏店ないしはスラム街を排除する姿勢を露骨に打ちだしていることである。道路網の整備が民家の立退きを必要とするかぎりで、都市を構成するもう一方の極には、ことさらに負性の記号とイメージが貼りつけられなければならなかったのだ。そこで顕在化するのは、衛生/非衛生、健康/病気、秩序/犯罪という二分法である。

まるで自分で調べたかのように引用しているが、すべては坪内さんの『靖国』を通じて知ったものばかりだ(それはこの引用箇所に限らず、すべてがそうだとも言える)。

この二分法を、2020年の春に読み返してみると、また違った感慨をおぼえる。

靖国神社の境内には、いたるところに「新型コロナウイルス/皆の力で打ち克ちましょう」と貼り出されていた。この貼り紙を目にすることがあったなら、坪内さんは何と言っていただろう。今のわたしたちは、再び衛生と非衛生と、健康と病気とに引き裂かれつつある。その秩序を乱すと見做された者は、犯罪者を見るような目を向けられている。

九段坂を上がったところに案内板があった。

そこには葛飾北斎が描いた「くだんうしがふち」という絵画が掲載されている。多分にデフォルメされたものだろうが、九段坂がいかに急坂に感じられたのかが伝わってくる。ここは「御府内きっての急坂」とされ、坂の下には立ちん坊がいた。立ちん坊とは、荷車や人力車の後ろを押して銭を得ることを生業とする人たちのことで、「くだんうしがふち」にも立ちん坊の姿が描かれている。その姿は、ごく普通の民衆として描かれているけれど、明治維新後に来日した外国人の目には特異なものに映ったはずだ。

日本の肉体労働者のたくましいからだはしばしば観察者の嘆賞の的となった。エミール・ギメは人力と車力という典型的な肉体労働者の体格を次のように描写する。人力車夫は「ほっそりと丈が高く、すらりとしていて、少ししまった上半身は、筋骨たくましく格好のよい脚に支えられている」。荷車を曳く車力は「非常にたくましく、肉付きがよく、強壮で、肩は比較的広く、いつもむき出しの脚は、運動する度に筋肉の波を浮き出させている」。ヒューブナーも日本人船頭の「たくましい男性美」を賞揚し、「黄金時代のギリシャ彫刻を理解しようとするなら、夏に日本を旅行する必要がある」という。彼によれば、ギリシャの彫刻家は働く人びとを日頃見つけていたので、あのような迫真的な表現が可能になったというのだが、日本の肉体労働者もギリシャ彫刻になぞらえられては、いささか面映ゆかったろう。もっとも彼は、日本人は足が短いのが欠点といい添えてはいるが。

渡辺京二『逝きし世の面影』平凡社ライブラリー

まだ江戸の名残が感じられる日本を訪れた外国人たちは、労働者の肉体に目を見張ると同時に、労働のありかたが西洋とあまりに異なっていることに驚く。そのひとりが明治10(1877)年に来日した生物学者・モースだ。モースは横浜に上陸した翌日に、運河で海堤を建設する様子を目にする。ほとんど裸体に近い労働者たちが、杭打ちの機械を動かしながら作業を進めているのだが、作業のたびに「変な単調な歌が唄われ」ており、「時間の十分の九は歌を唄うのに費やされる」。モースには「まことにばからしい時間の浪費であるように思われた」。

モースは、明治十年にはまだそのまま残存していた徳川期日本人の労働の特質を目撃したのである。むろん、何もせずに歌っている時間を省いて、体力の許すかぎり連続的に労働すれば、仕事の効率は計算上では数倍向上するに違いない。しかしそれはたんなる労役である。ここで例にあげられている(…)集団労働において、動作の長い合間に唄がうたわれるのは、むろん作業のリズムをつくり出す意味もあろうが、より本質的には、何のよろこびもない労役に転化しかねないものを、集団的な嬉戯を含みうる労働として労働する者の側に確保するためだった。つまり、唄とともに在る、近代的観念からすれば非能率極まりないこの労働の形態は、労働を賃金とひきかえに計量化された時間単位の労役たらしめることを拒み、それを精神的肉体的な生命の自己活動たらしめるために習慣化されたのだった。イヴァン・イリイチふうにいえば、労働はまだ“ワーク”にはなっていなかった。

(同)

こうした労働の姿が、下町には溢れていたのだろう。

横浜の山手に育ち、慶應義塾に学んだ獅子文六は、「下町人のよさは、私たちの幼時を窮屈に縛りあげた儒教や武士道から、解放されているところから、始まるように思えた」と書いている。下町に比べると、山手の家庭には「暗さ」と「窮屈さ」があったという。その「暗さ」と「窮屈さ」が滲むのが、樋口一葉の「十三夜」だ。

物語は主人公のお関が実家に帰る場面から始まる。お関は高級官吏の原田と結婚したものの、離縁する覚悟で実家に帰ってくる。お関は原田から「召使の前にて散々と私が身の不器用不作法を御並べなされ」、「二言目には教育のない身、教育のない身」と蔑まれ、「私はくら暗の谷へ突き落とされたやうに暖かい日の影といふを見た事が御座りませぬ」と、自身の窮状を訴える。

お関はかつて神田の猿楽町に暮らしていた。彼女が17歳を迎える正月のこと、隣家の子と羽根突きをして遊んでいたところ、羽が偶然通りかかった原田の車に落ちてしまって、お関が羽を取りにゆく。そこで原田は一目惚れし、ふたりは結婚することになったのだ。原田の家があるのは、猿楽町から坂を上った先の駿河台である。その「暗さ」と「窮屈さ」に耐えかねて、彼女は家を飛び出したのだ。

だが、お関は両親に説得され、人力車を呼び止めて引き返してゆく。しばらく走ったところで車夫は立ち止まり、代金は要らないから降りてくれと言い出す。お関は困惑しながら車夫の顔を見遣る。車夫は「二十五六の色黒く小男の痩せぎす」だったが、その顔はどこか見覚えがあった。車を引いていた車夫というのは、小川町の煙草屋の息子・録之助だった。幼い頃からお関は録之助と頻繁に顔を合わせており、ゆくゆくは結婚し、「彼の店の彼処へ座つて、新聞見ながら商ひする」ものだと思っていた。それが今や、お関は山手の高級官吏の妻となり、録之助の実家は廃業し、今や人力車夫として暮らしている。

「十三夜」が発表されたのは明治28(1895)年のこと。明治10年には、外国人に「ギリシャ彫刻のようだ」と言わしめていたはずの肉体労働者の姿は、ここでは既に過去のものとなっている。山手と下町とが融解してゆくなかで、町の風景は少しずつ変わってゆく。この小説の中で、ぼくが何より印象深く感じるのは、別れ際にお関が発する、「久し振でお目にかゝつて何か申たい事は沢山あるやうなれど口へ出ませぬは察してくだされ」という言葉だ。

お関が車を下りたのは上野広小路だった。彼女の両親は猿楽町から上野の新開地に移り住んでおり、上野から駿河台下を目指していたのだ。

ぼくが歩いてきたのは、それに近いルートでもある。

今では山手も下町もなくなってしまった。山手を目指すことも、下町に引き返すこともできなくて、坂をあがったりくだったり、何度も繰り返している。どんなに路上を歩いてみても、出くわす相手はいなかった。言葉のなさを思いながら、ここまでずっと歩き続けてきた。

まだここに立ちん坊が立っていた頃、九段坂上は月見の名所として知られていた。

見晴らしのよい立地であることから、明治4(1871)年には東京湾を航行する漁船のための常燈明台が設置されている。九段坂上に置かれた灯台のひかりが、東京湾にまで届いていたのだ。大正時代に坂は緩やかに馴らされ、今では海なんて見える気配すらなくなってしまった。

『靖国』によれば、創建当初の東京招魂社は一般の人にはほとんど認知されておらず、うら寂しい場所だったという。そもそも東京招魂社には神官が不在であり、祭祀を取り仕切るのは軍人だった。そんな場所がひとびとのあいだで話題を集めるようになったきっかけが、常燈明台が設置されたことだった。

だが、いずれにせよ、人びとが招魂社の灯明台に時代の新しい息吹きを感じ取ったであろうことは間違いない。当名代の完成と同時にそれをモデルにした数多くの錦絵が描かれる。『東京名所錦絵展』に収められた四十八点の内、十点近くまでが、構図の中心に灯明台が描かれている。表紙に使われているのが、そもそも、三代広重の描く「東京名勝図会 招魂社高燈籠之図」である。しかもその説明文が、また興味深い。

高灯籠(燈台)下の茶店に「納札連」の横幕や小旗がかけられているのは、たとえ写実ではないにせよ、当時招魂社に対しても、江戸以来民衆の信心厚い社寺と同じく、納札やお札所巡拝の習俗があったことがわかり、靖国神社崇敬の沿革を知り得て面白い。

つまり「板葺」の見すぼらしい仮本殿しかなく「わずかに西各藩有志のもの」しか訪れることのなかったこの空間に、和洋折衷のハイカラな灯明台が建った時、招魂社は、「江戸以来民衆の信心厚い社寺と同じく、納札やお札所巡拝」の人びとで賑わうハレの空間、「民衆」の信仰場所に変わっていったのである。新たな地霊性を帯びていったのである。

靖国神社は単に軍国主義の権化のような存在ではなく、ハイカラなものと土着的なものとが重なる空間だった。「明治期の靖国神社のハイカラを体現する一つのイベント」が競馬だったという。日本人が主催する最初の近代的な競馬競技会が開催されたのが東京招魂社であり、主催は陸軍省軍馬局だった。競馬が開催されていたのは、第一鳥居と第二鳥居に挟まれた空間である。

九段坂を上がってゆくと、最初に見えてくる巨大な鳥居が第一鳥居だ。そして、境内を進んでゆくと第二鳥居がある。名前は「第二鳥居」だが、歴史はこちらが深く、明治21(1888)年に建てられたものだ。一方の第一鳥居は、大正10(1921)年に竣工されたものの、年月を重ねるにつれて腐朽が進んでゆく。そうして太平洋戦争のさなか、鉄骨を兵器資材として供出するために解体され、木製の仮鳥居が設置されていたが、昭和49(1974)年に現在の姿に再建されている。

明治時代までは、靖国神社の大鳥居はひとつだけだった。

現在の第二鳥居から、のちに第一鳥居が建設される場所までの空間は民衆の広場であり、競馬やサーカスが開催され、多くのひとびとを集めていたと坪内さんは指摘する。

靖国神社といえば現在、その宗教的な側面のみが語られがちである。靖国神社すなわち宗教であるとは私には思えないけれど、たしかに信仰の場ではある。そして私が明治期の靖国神社に心引かれるのは、信仰の場でありながら、閉じた感じはなく、とても開かれた感じがするからである。それも一つには、大村益次郎の銅像を囲む、この広場の存在にあるのだ。けれど、九段坂を登り切った場所に、大正十年六月、「空をつくよな大鳥居」が建てられた時、この空間は封印され、単なる靖国神社の境内となり、このころを境に靖国神社空間の持つ意味は、年を追うごとに、一義的なものに集約されて行く。

その「一義的なもの」とは、たとえば、大村益次郎の銅像が見据える方向にも込められている。

第一鳥居をくぐると、真正面に銅像が見えてくる。この銅像は正面ではなく、少し右側に向いて立っている。その視線の先には上野の山がある。大村益次郎は、九段坂上に近い江戸城西丸に立ち、戦況を見守っていたという。銅像はその姿を写したものであり、だから左手には双眼鏡が握られている。

東京招魂社の起源は、戊辰戦争の戦死者を弔慰するために作られたものだと書いた。そして、「官軍」として戦った戦死者はここに祀られ、「賊軍」として戦った戦死者は祀られないのだと。だから、戊辰戦争のときには上野で官軍を率いていた西郷隆盛も、のちに西南戦争を起こして「賊軍」となったことから、靖国神社には祀られていない。あくまで国家のために命を落とした者だけがここに祀られているのだ。

西南戦争が勃発すると、世論は西郷隆盛を「逆徒」として猛烈に批判した。その状況下で、西郷隆盛を擁護する文を綴ったのが福澤諭吉だった。

今西郷は兵を挙げて大義名分を破りたりというといえども、その大義名分は今の政府に対しての大義名分なり、天下の道徳品行を害したるものにあらず。官軍も自から称して義のために戦うといい、賊兵も自から称して義の為に死すといい、その心事の在るところは毫も異同なきのみならず、決死冒難、権利を争うを以て人間の勇気と称すべきものならば、勇徳は却て彼の方に盛なりというも可なり。この事実に由て考うれば、西郷は立国の大本たる道徳品行の賊にもあらざるなり。

福澤諭吉『明治十年丁丑公論・痩我慢の説』講談社学術文庫

福澤諭吉は、「賊にもあらざるなり」と述べるだけでなく、「西郷は天下の人物なり」とまで褒め称えている。それは、西郷隆盛の中に「痩我慢」の精神を見出したからだ。

自国が危機に瀕したとき、もしも勝算がなかったとしても、国民は痩我慢の精神を発揮して「国に報ずるの義務」があると福澤諭吉は言う。ヨーロッパを見渡しても、オランダやベルギーといった小国がフランスやドイツに挟まれながらも独立を維持しているのは、こうした痩我慢の精神があるからだ、と。西郷隆盛は、負け戦とわかりながらも痩我慢を貫いた人物として高く評価される。それに対して、江戸時代には幕府を支える側であったにもかかわらず、明治維新を境に新政府側についた人物を福澤諭吉は非難し、「数百千年養い得たる我日本武士の気風を傷うたるの不利は決して少々ならず」と論じている。

こうした物言いは、『西洋事情』を著した啓蒙思想家のイメージからはかけ離れている。「国に報ずるの義務」については、『学問のすすめ』でも言及されている。

(…)外国に対して我国を守らんには、自由独立の気風を全国に充満せしめ、国中の人々貴賤上下の別なく、その国を自分の身の上に引き受け、智者も愚者も目くらも目あきも、各々その国人たるの分を尽さざるべからず。英人は英国をもって我本国と思い、日本人は日本国をもって我本国と思い、その本国の土地は他人の土地に非ず我国人の土地なれば、本国のためを思うこと我家を思うが如くし、国のためには財を失うのみならず、一命をも抛て惜しむに足らず。これ即ち報国の大義なり。(…)

これらの福澤諭吉の言葉には留保が必要である。

『痩我慢の説』は、「立国は私なり、公に非ざるなり」と書き始められている。国というのは人間の私情から生じたものに過ぎず、「忠君愛国」は「国民最上の美徳」であるかのように称賛されているけれども、これもまた人間の私情に過ぎないと福澤諭吉は論じている。国家というプライヴェートなものが世の中に存在している限りは、「国に報ずるの義務」という私情に生きざるを得ないという、ニヒルな視点がそこにある。『福翁自伝』を読むと、幕末の頃に「忠義論を論じて佐幕の気焔を吐て脱走までする」者がいれば、「余計な事をするな、負けるから罷にしろ」と言って止めていたのだと振り返ってもいる。

「国に報ずる」という気持ちは、はたして自分の中にあるだろうか。

平たく言い換えれば、全体に奉仕する気持ちが自分の中にあるだろうか。反対に、「痩我慢」の精神を発揮して、空気に抵抗する気概がぼくの中にあるだろうか。

このひと月、何かに報ずる気持ちにもなれず、かといって抵抗する気概も湧かず、言葉を失ったように日々の推移を眺めていた。だから、騒乱の季節に書き記された『周恩来『十九歳の東京日記』』は、前に読んだときよりも、胸に迫ってくるものがある。あらためて、5月4日の記述を引用する。

今日、各省の同郷会が開かれ、留日学生の全員帰国のことを議す。午後三時、数省が帰国を決定したが、私はこの件については消極反対の主義を持し、口を閉ざして言わず。

周恩来が日本に留学していたのは大正6(1917)年からの2年間だ。

つまり、彼が靖国神社の例大祭に出かけ、「はなはだ大きな感慨を催す」と記したのは、第一鳥居が完成される直前、広場がまだ開かれた場所として存在していた時代だった。『周恩来『十九歳の東京日記』』には、その年の4月30日の東京朝日新聞に掲載された、靖国神社の例大祭の記事が引用されている。孫引きになるが、ここに引く。

九段の賑ひ ▽靖国神社例祭 ▽本日勅使参加 靖国神社の春季例大祭は廿九日からの三日間執り行はれると云ふので昨日の九段はお午頃から参拝に人達で雑踏を極めて居た、例に依つて神門前の広場を曲馬其他の見世物小屋や露店に一杯に巣をくつて早くも参詣者の足を止めて居る神殿では此日午後三時から賀茂宮司以下の神宮陸海軍の祭典委員等列席厳かに祓所の儀を行つたが今三十日は午前九時に勅使午後二時東宮御使の御参向があり本日田尻市長も十五区長を従へ自動車を連らね市民を代表して参拝する筈である又余興の大角力、能楽、琵琶、剣舞等は何れも三十日境内で演ずることになつて居る

周恩来が靖国神社を歩いてから100年以上が経過した今、ひとりで靖国神社を歩く。今日はまさに春の例大祭がおこなわれる日だ。

今年は殿内における正式参拝は中止となったこともあり、境内は閑散としていた。例大祭に合わせて開催されてきた奉納大相撲も中止となり、露店も出ていなかった。だから、ぼくが目にしている光景は周恩来が見たそれとはまったく異なっている。ただ、それでも、ぼくはその「感慨」を少しくらいは理解できるような気がする。

第一鳥居と第二鳥居のあいだの広場には、かつて「開かれた感じ」があったと坪内さんは書いていた。その「開かれた感じ」に、ぼくはかろうじて触れることができた。夏になれば、靖国神社でみたままつりが開催される。そこには数多くの露店が軒を連ね、見世物小屋も出ていた。そうしたみたままつりの愉しさを教えてくれたのも坪内さんだった。

ケータイを開き、坪内さんと交わした数少ないメールを遡ってみる。

2018年7月4日、坪内さんは「今年の御霊祭り夜店が復活するそうです(^^ゞ」とメールをくれている。酔っ払いによるトラブルが多発したことを受け、靖国神社ではしばらく露店の出店が禁止されていたのだが、それが数年ぶりで復活すると知らせてくれたのだ。せっかく連絡をもらったのだからと、その年、みたままつりに出かけた。露店は復活していたものの、配置が以前と変わったことで大変な混雑ぶりで、それ以来足が遠かっていた。だから、こうして靖国神社を訪れるのは久しぶりのことだ。

大村益次郎の銅像を眺めながら境内を進んでゆくと、どこか違和感をおぼえた。すぐには気づかなかったが、第一鳥居と第二鳥居までのあいだの風景に、ある変化が生じていたのだ。

この参道の両脇には、桜の樹が植えられている。桜の季節ともなれば露店が立ち並び、ブルーシートを広げて宴会する人たちや、露店のテーブルが土の上に並べられ、そこで花見酒に興じる人たちの姿があった。そこには土があったのだ。だが、土は今やタイルで塞がれてしまっていた。令和元年、靖国神社が創立150年を迎えるにあたり、「慰霊の庭」として整備されたらしかった。こんなふうに整備されてしまうと、そこで宴会をすることも、屋台のテーブルを並べることも難しいだろう。何より、そこにあった土が塞がれてしまっている。今年の1月13日に亡くなった坪内さんは、此風景を目にしていたのだろうか。かつて靖国神社の招魂斎庭が駐車場となってしまった風景に偶然出くわし、『靖国』のプロローグにこう綴っていた坪内さんは。

ゲニウス・ロキ、「地霊」という言葉がある。その土地に宿る記憶のことだ。土地の経済効率を最優先し、再開発を繰り返し続ける戦後の都市東京の歴史は、個々の土地に対する記憶喪失の歴史でもある。特にそれが激しかったのは、この案内板(駐車場の前に立てられていた、そこがかつて招魂斎庭であったことを説明した案内板――引用者注)が立てられてしばらくしたのち、いわゆるバブルのころである。バブル景気の「街殺し」と共に、私たちは、近代東京の、さらには近代日本の、歴史を知る手がかりのほとんどを失なっていった。

誰もが気がつかない内に、招魂斎庭が駐車場へと変わっていった。しかも、少なくとも私の知るかぎり、進歩派(といわれた人びと)はもちろん、保守派(といわれた人びと)も、そのことを問題にしない。とても不思議な感じがする。閣僚たちの公式参拝問題よりもずっと重要な問題だと思うのに。

そこを歩いていれば、誰かに会えそうな場所というものがある。

ある世代の人たちにとって、靖国神社はきっとそういう場所なのだろう(しかし、魂というものがあるとして、地面が塞がれてしまっていたとすると、魂は何を頼りにその土地にたどり着くのだろう)。

ぼくにとって神保町はそんな場所のひとつだった。

すずらん通りにある東京堂書店を覗けば、相撲中継が観られる浅野屋に入れば、きっと坪内さんがいるだろうと思っていた。ぼくは坪内さんと偶然出くわしたことが何度かあるけれど、最初に出くわしたのは神保町だった。その偶然を祝うように、坪内さんは馴染みの酒場に連れて行ってくれた。しばらく飲んだところで、「でも、神保町で会うっていうのは『偶然』とは言わないね」と冷静に語っていたことを思い出す。

九段坂上にある歩道橋に立ち、坂の下を見渡す。濠端に、囲いで覆われた工事中の建物が見えた。それは九段会館だ。あれは何年前だったか、坪内さんを誘って、向井秀徳アコースティック&エレクトリックのライブを観に出かけたことがある。

向井さんもまた、路上で偶然出くわすことができた人のひとりだ。

しばらく前に、向井さんから電話があり、今から飲もうと誘われたことがある。すぐに「わかりました」と返事をして、どこの店に行けばいいですかと聞き返すと、「いや、下北沢まできてくれればいいから」と向井さんはキッパリとした口調で言った。「そこまできてくれれば、ワタクシのほうであなたのことを見つけますから。アイ・ウィル・ファインド・ユー!」。そう言って電話は切れた。

歩道橋から靖国通りを見下ろしていると、あれからずいぶん遠い世界に来てしまったような心地がした。

「俺とアンタは出会うのだろうか?」

もうすぐやってくる5月という季節を前に、そんな言葉を思い浮かべてみる。

![]()