湖のほとりに、ぼくは立っている。

写真には90年8月12日と日付がある。ということは、当時ぼくは小学二年生だ。グーフィーのTシャツを着て、ミッキーマウスのバルーンを手にしている。後ろに白いホテルが見える。そこは北海道にある洞爺湖で、白いホテルは洞爺湖サンパレスだ。そのホテルがどんな雰囲気だったのか、どうやって洞爺湖までたどり着いたのかはまったく記憶に残っていないけれど、湖上に花火が打ち上げられると知り、夜が待ち遠しかったことはありありと思い出せる。

あの夏、ぼくは両親と一緒に札幌に行き、そこから小樽と余市を経由し、洞爺湖で一泊したのだという。もう少し足を延ばせば登別があり、温泉旅館があるだろうに、どうして洞爺湖に泊まったのだろう。父は洞爺湖サンパレスに宿泊したことがあったというから、湖上に打ち上げられる花火をこどもに見せてやろうと思ったのかもしれない。

小さいころから花火が好きだった。夏休みになると、買ってもらった花火セットを何日かに分けて楽しんだ。そこには打ち上げ花火も入っていた。夜になると中学校まで自転車を走らせ、グラウンドで火をつけた。夜空を見上げながら、花火と一緒に打ち上げられる落下傘を目で追った。あの頃は限られた日にしか花火ができなくて、大人になって好きなだけ花火で遊べる日を心待ちにしていた。でも、大人になって上京してみると花火ができる場所を見つけられず、花火をしたのは数えられる程度だ。そのかわり、花火大会に出かけるようになった。

東京で開催される花火大会の中で、長い歴史を誇るのは隅田川花火大会だ。これは元来「両国の川開き」と呼ばれ、川開きの日に両国で花火が上げられるようになったのだという。ぼくは両国に足を運んだことはほとんどなく、地図を差し出されて「両国はどこか」と言われると、少し戸惑ってしまう。両国に限らず、下町の地図はほとんど頭に入っていない。

東京都区分地図の〈中央区〉というページを開いていただきたい。

中央区の右端、北にある台東区に接するように突き出た部分が東日本橋となっているはずだ。その中の〈二丁目〉の部分は、一九七一年(昭和四十六年)まで〈両国〉と呼ばれていた。

もっとも、私が生れた当時の名称は米沢町で、町名は江戸時代から何度となく変化しているのだが、ここでは、まとめて〈両国〉にする。

地図を見ていただくと、その東側に両国橋という橋がある。厄介なことに橋の東側に両国という名の町があるので、読者は混乱するおそれがあるが、墨田区のこの町は、一九七一年までは東両国という名前だった。

(小林信彦『日本橋バビロン』)

隅田川花火大会が開催されるはずだった7月11日、東日本橋を目指した。

地下鉄の出口を上がると、薬研堀不動尊と書かれた赤い幟がはためいている。通りを歩けばいくつもお稲荷さんがあり、創業明治10年と書かれた「太田牛乳」や、創業享保二年と書かれた「お茶のほりつ」という看板が歴史を感じさせてくれるけれど、どこを歩いても背の高いビルが立ち並んでおり、下町らしい風情を感じることはなく、ここが浅草と並び称される盛り場だった痕跡は見当たらなかった。

(…)喜田川守貞の『守貞漫稿』にも、見世物について、「京師は四条河原を専とし、大阪は難波新地、江戸は両国橋東西浅草寺奥山を専とす」とあるように、江戸の盛り場といえば何といっても両国と浅草が筆頭であった。なかでも両国は、元禄十六(一七〇三)年の大火後、橋の東西に火除地が設けられ、ここに享保の頃から大道芸や見世物小屋、それに床店等が並ぶようになり、宝暦から明和・安永の頃(十八世紀後半)には、江戸随一の盛り場としてたいへんな賑わいを見せていくようになる。軽業・放下・占い・からくり・歌祭文・おででこ芝居・南京あやつり・声色・浄瑠璃・講釈・薬売り・物まね・西瓜売り・玉子売り・飴売り・虫売り・冷水売り・硝子細工・浮絵・燈籠売り・団扇売り等々がひしめき合い、客の方も「僧あれば俗あり、男あれば女あり、屋敷侍の田舎めける、町ものゝ當世姿、……さまざまの風俗、色々の㒵つき、押しわけられぬ人群集は、諸国の人家を空して来るかと思はれ、ごみほこりの空に満つるは、世界の雲も此処より生ずる心地ぞせらる」といった状態であった。

(吉見俊哉『都市のドラマトゥルギー 東京・盛り場の社会史』)

両国が賑わうにつれ、柳橋に花街が形成されてゆく。

東日本橋から靖国通りを渡ると、神田川にかかる緑色の橋が見えてくる。これが柳橋だ。川の上に簡素な作りの船宿が何軒か建ち並び、屋形船が停まっている。神田川はアスファルトで舗装されていて、川の両サイドにはマンションが建ち並んでいる。東に目を向ければ、神田川が隅田川に合流してゆく。こうして柳橋の上に出れば川の流れが見えるけれど、少し離れると自分の背より大きな防水堤が張り巡らされており、ここが川べりだということを忘れてしまいそうになる。

両国橋を渡る。橋の欄干に大きな球体のモニュメントがつけられている。ここに橋がかけられたのは、万治2(1659)年のこと。きっかけとなったのは、その2年前に発生した明暦の大火だ。

冬の昼下がり、本郷菊坂上の本妙寺から出火すると、北西の寒風にあおられ湯島、神田、日本橋と延焼する。夜中になってようやく沈下すると、翌日午前には小石川の伝通院から出火し、牛込、市ヶ谷と燃え広がり、さらには江戸城まで焼け落ちてしまう。その日の夕刻には麹町からも火が上がり、桜田門街の大名屋敷から芝の浜まで焼き尽くす。連続した火災により、江戸の6割が焼かれ、一説には10万人を超える人が亡くなった。この隅田川のほとりでも、大勢の人が命を落としたという。

はやい話がそれまで隅田川に橋がなかった。千住大橋以外には。川は重要な軍事境界線だった。そのため火勢に追われた大群衆が、焼かれたくなければ溺れてしまった。回向院の過去帳には二万二人とある由だが、おそらくは遺族が申告した総数でしょう。身許もしれず万人塚に埋められて、海へ流れさった屍もずいぶんにあるはずで、やっぱり死者は十万人。

それにしても、人間はこんなにむざむざ大量に死んでいいものか。この無辜雨の犠牲を弔う回向院を、お詣りせずにおられようか。そこで本堂めがけて橋を架ける。幅四間(七・三メートル)長さ九十四間(一七一メートル)の木橋が、大きな弧をえがいて隅田川をまたいだ。万治二年(一六五九)末に落成、大橋となづけた。西は武蔵、東は下総、二つの国境いの大川を、歩いて渡れるありがたさよ。そこで通称両国橋。やがて正式名称となった。

(小沢信男『東京骨灰紀行』)

明暦の大火が発生したのは明暦3(1657)年。江戸に幕府が開かれて半世紀が過ぎたころだ。この火災は、計画的な放火だったとする説もあるという。開府に向けた天下普請で諸大名が疲弊し、浪人が増加したことから、江戸初期には幕府転覆を画策した事件が起きており、「時代閉塞の現状打破の画策ぐらい、起きないほうがふしぎだろう」と『東京骨灰紀行』に記されている。いずれにしても、明暦の大火で焼け野原となったことで江戸の町並みは再編成され、「大江戸八百八町ができあがる」。その際に、家事で焼け落ちた江戸城の天守閣を再建しなかったことは「平和都市宣言をしたようなもの」であり、それが「こののち二百余年の長期政権を保ったことと、これも無縁ではないだろう」とも小沢信男は指摘している。

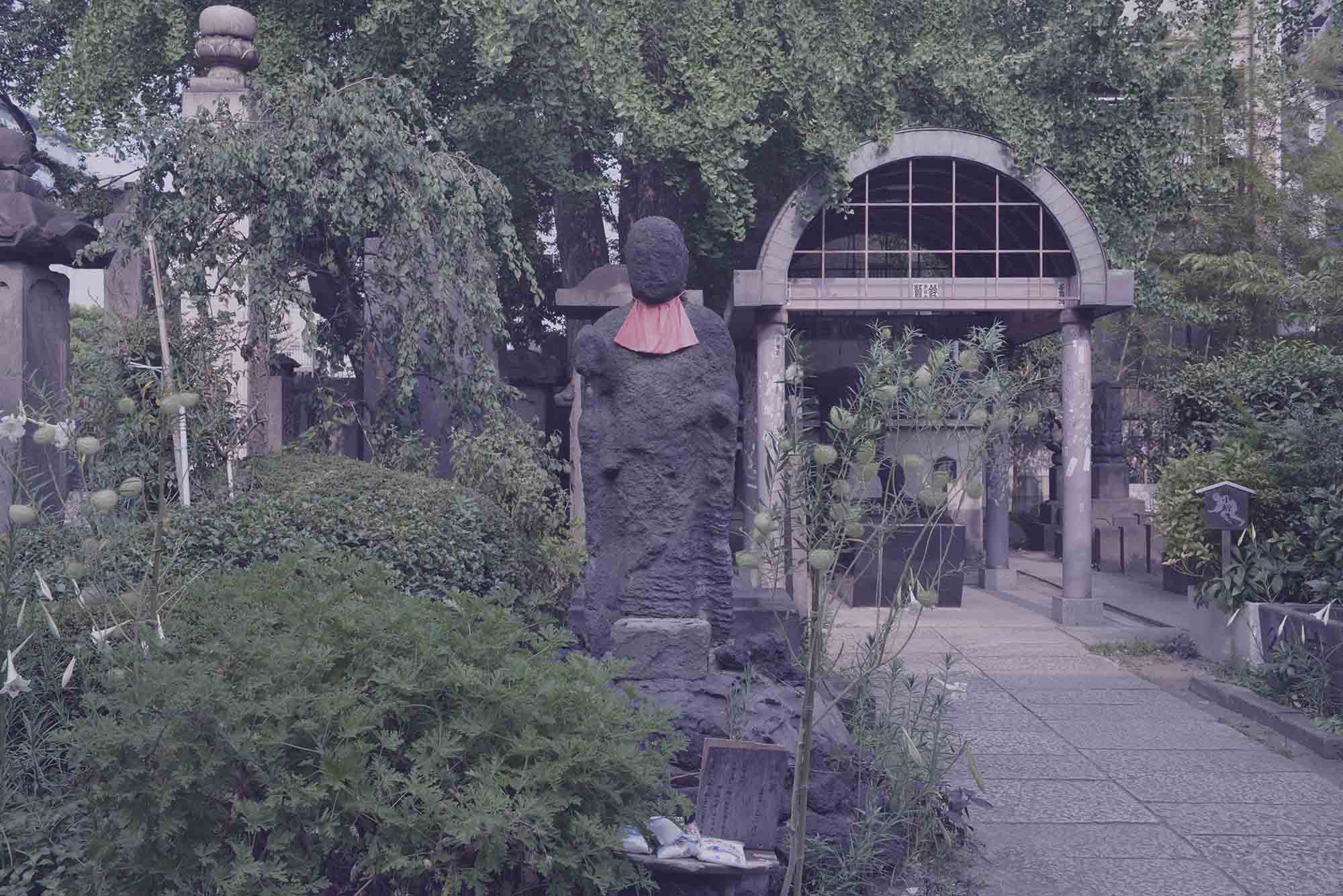

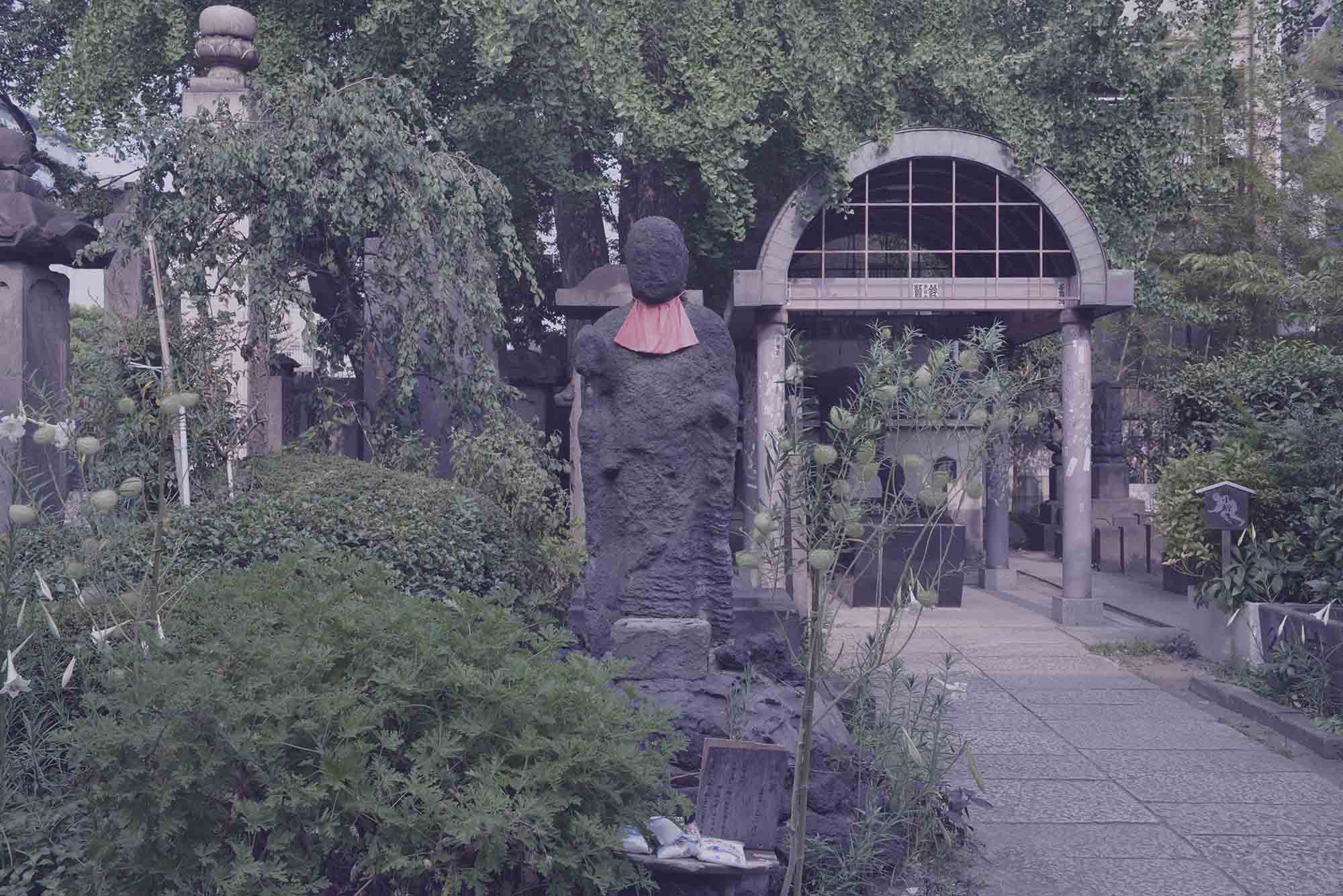

隅田川を渡り切ると、そこが現在の両国――かつての東両国――だ。靖国通りをまっすぐ進んでゆけば、右手に回向院の山門が見えてくる。明暦の大火で亡くなった人たちを、宗派を問わずに供養するために創建されたのが回向院だ。だからこの橋を渡ることは、江戸の町人にとって「生者の国から死者の国へ足をふみ入れるにひとしい行為」だったと、宮本徳蔵『力士漂泊』にある。宮本と同世代であり、両国に生まれ育った小林信彦も、「誰にも教えられなかったにもかかわらず、橋の向う側がこわかった」と書いている。今となっては、隅田川にそんな境界線を感じるのは不可能だ。

金剛力士像のある山門を抜け、回向院の参道を進んでゆくと、まずは巨大な「力塚」がある。相撲協会によって建立された、歴代相撲年寄を慰霊する碑だ。明和5(1768)年から明治42(1909)年に旧・両国国技館が完成するまで、回向院で勧進相撲が開催されていた。この力塚を皮切りに、明暦の大火の供養碑、海上溺死群生追福之塔、大震災横死者之墓、鼠小僧供養墓、水子塚、塩地蔵、動物慰霊之碑、小鳥供養塔と、無数の慰霊碑が境内にある。ペットの供養だろう、愛犬や愛猫や愛鳥の名前を記した卒塔婆も見かけた。そこには生前の写真が貼られていた。

隅田川に打ち上げられる花火も、慰霊を目的として始まったものだとする説が長年信じられてきた。享保17(1732)年に江戸でコレラが大流行し、その翌年の両国の川開きに合わせて、徳川吉宗は死者の慰霊と悪霊退散を祈って水神祭を催し、最後に花火を打ち上げた。これ以降、川開きの日に花火を打ち上げるようになったのだ――と。しかし、享保17年にコレラが流行したとする史料はなく、徳川吉宗が水神祭を開催したとする記録もないのだという。この俗説は、江戸後期から広まり始めたものだそうだけれど、そんな俗説が広まった経緯のほうに興味を抱く。どうして人は、打ち上げられる花火に「慰霊」を感じ取ったのだろう。

今日、七月十一日は、隅田川花火大会が開催されるはずだった日だ。でも、今年の花火大会は中止になり、夜になっても花火が打ち上げられることはなくなってしまった。

回向院を出ると、正面にまっすぐ道路が伸びている。

案内図によれば、この広々とした道は「国技館通り」と名前がつけられているようだ。通りを進んでゆくと総武線の高架があり、これをくぐった先に両国国技館があるらしかった。国技館には向かわず、高架に沿って東に進んでゆく。高架下には商店が建ち並んでおり、それが途切れた先は城壁のように石垣が積み上げられていて、総武線はずっと高い位置を走っているようだ。総武線はもともと総武鉄道が運営していた路線で、昭和7(1932)年までは両国がターミナルだったという。つまり、新橋が西の玄関口であり、上野が北の玄関口だったように、両国は東の玄関口だった時代があるということだ。

総武線の線路をくぐり、北に抜けると、横網町公園が見えてくる。その入り口には「東京都慰霊堂」と書かれた石碑が建っており、敷地内に東京都復興記念館があった。東京にそんな施設があったこと、こうして歩くまでまったく知らなかった。そして、この場所で起きた悲劇のことも、展示を見るまで何一つ知らなかった。

この場所には、かつて陸軍被服廠があった。被服廠とは軍服を作る工場で、大正8(1919)年に工場が赤羽に移転すると、この場所は東京市と逓信省に払い下げられた。運動場や小学校を整備するべく、一度更地になっていたところに、関東大震災が発生する。

関東大震災で最も痛ましい大惨事は、この場所で起こりました。

避難した人の中には、大八車に家財道具を満載して持ち込んだ人も多く、燃えやすい荷物の山積みにされた中に、多数の人が密集している状況でした。

9月1日午後4時頃、隅田川対岸の蔵前方面からの火災がこの地に迫り、さらに北・東・南の三方からもほぼ同時に火災が押し寄せてきました。人々は四方を火災に取り囲まれて逃げ場を失い、家財道具にも引火、折りからの強風により火災旋風も発生し、火焔が人々を舐め尽しました。阿鼻叫喚の生き地獄と化した被服廠跡では、この数時間の間に避難者の95

%、約3万8千人の尊い命が奪われました。

(東京都復興記念館 展示パネルより)

パネルの横に、被服廠跡に築かれた白骨の山に手を合わせる人々の姿が映し出されていた。大八車に家財道具を積み込んで、宮城前広場に避難した罹災者を写した写真もある。展示品を見てゆくと、洋菓子の焼焦品というのがあった。フォルムは洋菓子だけれども、真っ黒な炭と化している。こうなってしまえば、もう品質が劣化することもなく、100年以上経っても炭のままであるのだなと思う。炭になった洋菓子は木箱に入れられ、蓋に「大震災記念」と記されていた。震災で真っ黒に焼けてしまった洋菓子をそっと拾い集めて、木箱に入れ、「大震災記念」と筆で書く――その誰かはどんな気持ちでいたのだろう。

焼け野原に立ったとき、ひとは何を思うのだろう。

関東大震災が発生したとき、日本には総理大臣がいなかった。前任の加藤友三郎が急逝し、山本権兵衛が組閣を進めるなかで、震災が起きたのだ。当初は外務大臣に就任する予定だった後藤新平は、急遽内務大臣となり、震災復興を担うことになる。それが震災の翌日、9月2日のことだ。かつて東京市長として都市計画を立案しながらも、実現に漕ぎ着けることのできなかった後藤新平は、内務大臣に就任早々計画を練る。そして震災からわずか5日後――。

九月六日の閣議には早速、「帝都復興の議」を提案した。これには後藤の都市論がよく表現されている。

「東京は日本の首都であり国家政治の中心、国民文化の根源である。したがってその復興は単に一都市の形態回復の問題ではなく、日本の発展、国民生活の根本問題だ。被害は大きかったが、理想的な都市を建設するには絶好の機会だ」

そして後藤は「復旧ではなく復興」を強調して、「焦土は全部買い上げる。財源は公債発行による。買い上げた土地は整理したのち公平に売却又は貸し付けする」という「焦土全部買上げ案」を提案した。(…)

後藤は新設された復興院に、例によって人を集め、「焦土と焼け残った地域の境界に何があるか。上野公園、日比谷公園、日枝神社、東京駅、道路、水路だ。日本には地震は何度もくる。今後、大きな被害を出さないため、公園と道路をつくれ」と職員を鼓舞した。そして東京市長時代の八億円プランを下敷きとする帝都復興計画が作成された。

(青山佾「都市政策の父・後藤新平の都市論」『時代の先覚者・後藤新平 1857-1929』)

後藤新平は東京からの遷都を否定し、帝都復興計画を立案する。国家予算で焦土をすべて買い上げ、土地の区画整理をおこなって幹線道路や公園を整備し、橋梁や小学校を火災に強い鉄筋コンクリート製とし、上下水道を整え、東京を水の都として再生させる――30億円を要する壮大なプランだ。しかし、地主から猛烈な反対が巻き起こり、予算は大幅に削られ、後藤新平の復興計画は縮小を余儀なくされる。それでも幹線道路はどうにか整備され、震災で焼失した地域では区画整理が進められることになる。

「区画整理の効果と恩恵について今日、都民はあまり自覚していない」。『東京都市計画物語』の中で、越澤明はこう指摘する。区画整理がおこなわれた地域に比べると、区画整理がおこなわれないまま市街化した地区では「道路が狭く、屈曲して、救急車やタクシーの出入りにも支障があり、オープンスペースに乏しく、また老朽化した木造アパートが密集している」のだ、と。あるいは、さきほど引いた『東京骨灰紀行』の著者・小沢信男は、復興によって「モダン東京」が生みだされており、この「後藤新平の大風呂敷を、国際友愛の紐でむすんで、近代都市の構築へと進んでゆくならば、この国は百年の太平の道をあゆんだのかもしれなかった。明暦大火をのりこえた徳川幕府のように」と、後藤新平の功績を高く評価する。

ここでぼくは立ち尽くしてしまう。

それは、区画整理によって東京がモダンな都市に生まれ変わったということは、消え去ってしまった風景があるということでもあるからだ。

百四十を数える町がことごとく焼失した日本橋区において、〈近代都市の形態へ〉をスローガンとする区画整理とは、具体的には、道路の拡張、迂曲の修正を目的とした。特に、江戸時代の屋敷地であった矢ノ倉、薬研堀一帯は、街路が統一を欠いたままで明治・大正に持ち越されたため、道を改変することは、町そのもの、人々の生活の改変を意味した。横丁の奥にあった有名な寄席、鮨屋などは、まず最初に排除された。

(小林信彦『日本橋バビロン』)

帝都復興計画を提唱した後藤新平は、安政4(1857)年、仙台藩の水沢城下に生まれた。医学を学んだのち、内務省衛生局に入局。そこで日清戦争の帰還兵に対する検疫業務に従事し、その手腕を児玉源太郎に買われ、児玉が台湾総督に就任すると民政局長に抜擢される。そこで植民地経営に携わったのち、明治39(1906)年には南満州鉄道の初代総裁に就任する。こうした経験をふまえて帝都復興計画を立案したのだ。

関東大震災の報せを受け、後藤とは対照的な反応を示した人物がいる。同じく東北に生まれ育った石原莞爾だ。ドイツ留学から「帰国」したばかりの石原莞爾は、演説会に引っ張り出されると、「破壊された東京の復興のために、十億の金を費やすのは、愚劣の極みだ」と言い放ったという。石原の考えによれば、日本はいずれアメリカと「世界最終戦争」をすることになるのだから、軍備を整えることに予算を注ぐべきであり、最終戦争が終わるまでのあいだ「東京はみなバラックでよいではないか」と聴衆に語りかけたのだ。

この演説会が開催されたのはハルビンである。ベルリン動物園駅を出発した石原莞爾は、シベリア鉄道で帰国の途に着く。モスクワから続く鉄路は、ハルピン駅で分岐する。シベリア鉄道は東に伸びてウラジオストクに至るが、ハルビン駅から南に東清鉄道という路線も敷かれている。日露戦争により、東清鉄道のうち長春以南は日本に譲渡され、これが南満州鉄道となる。この南満州鉄道を関東軍が爆破したことをきっかけに、昭和6(1931)年に満州事変が勃発する。

満州は、日本という古い国が、はじめて直面したフロンティアであった(北海道をどう考えるかという問題はもちろん残るし、台湾統治の問題も吟味する必要があると思うが)。この大地、――あえて刺激的な云い方をさせてもらえば――広大な白地図に、どのような絵を描くのか、ということが、はじめて日本人に課せられた機会にほかならなかった。その点で、満州は日本人にとって(…)アメリカの荒野に等しかった。

それはただ開拓されるべき土地としてそこにあるのではなくて、そこに住み着き、拓き、そして建設していく途上で、日本人が自分たちを発見し、そして新しい日本を作ってゆくような、自己創造の場所であった。そして実際に日本人は、敗戦により結局新国家の建設には挫折したとしても、そこで得た経験から新しい自分を発見し、あるいは創造したのである。

(福田和也『地ひらく 石原莞爾と昭和の夢』)

石原莞爾は満州事変の首謀者である。

満州事変の11年前に、石原莞爾は中国の漢口に赴任している。漢口は租界地であり、日本からの移民も暮らしていたが、不景気のために店を畳んで帰国する人たちもいた。その姿を石原莞爾は、妻に宛てた手紙に「男モ女モ此生活ノ不安ハ第一ニ国土ニ比シ人口ガ多過ギルノガ其根本」だと綴り、その解決策は「移民ノ道ヲ開イテ、国内ノ人口ヲ減ズル」か、「工業ヲ大々的ニ発展サシテ残ツタ人間ノ仕事ヲ造ル」か、いずれかだと書き記している。しかし、この時すでにアメリカでは日系移民に対する排斥の動きが生まれつつあり、また工業化を進めるには貿易の発展が欠かせないけれど、そこにも「常ニ英米人ノ圧迫」があるのだと石原莞爾は主張する。この難題を解決するために石原莞爾が思い描いたのが、「五族共和」と「王道楽土」をスローガンに掲げた満洲国の建国だった。

だが、石原らが「王道楽土」として建設した満州国は、中国の人々にとっては「偽満」にすぎない。石原の試みは、日本の大陸侵略のための謀議にほかならず、石原の「理想」なるものは、満州国の現実とそれに続く日中戦争によって完全に否定されるべきものにほかならない。

中国の人にとって、そういう理解が当たり前であることはよく分かる。

おそらく石原は、自らの営為が、中国から、そしてアジアの国々から、厳しく裁かれることも分かっていたのではないだろうか。そして、そのことを知りながらなお石原は、満洲国の建国を試みなければならなかったのである。それは、にもかかわらず、石原莞爾にとっては、そして昭和の日本人にとっても、一つの、輝かしい「理想」だった。

(福田和也『地ひらく 石原莞爾と昭和の夢』)

夢を抱き、理想を描く。

それはとてもおそろしいことのように思われる。

いかに「理想」を掲げていたとしても、ここに書かれているように、それは日本の大陸侵略であり、植民地主義との謗りを免れ得ないだろう。

でも、もっと手前のところで、ぼくはおそろしさを感じる。たとえば、植えること。ある土地に木を植えるというだけでも、不安をおぼえる。

あれは何年前だったか、父が入院したことがある。手術を終えて退院した父は、田んぼに梅を植えたいと言いだした。父に頼まれ、ぼくは田圃に穴を掘り、梅の苗を植えた。その作業はとても気が重いものだった。せっかくこんなふうに植えた梅が、うまく育たず、枯れてしまったら父はどう感じるだろう。ある程度の大きさまで育ったとして、それが病気で枯れてしまったら。そこに雷が落ちてしまったら。誰かに伐られてしまったら。戦争で焼かれてしまったら――その落胆を想像するだけでおそろしくなる。

石原莞爾が「理想」を描いた満州国は、敗戦とともに滅亡する。しかし、もっと早い段階で、石原莞爾の「理想」は崩れ去っていた。

石原莞爾が起草させた「満州国産業五ヶ年計画」を実行に移したのは岸信介だった。岸の産業政策は「満州を日本の発展のための算盤にする、植民地化する」ものであり、それによって「満州全体の雰囲気が新開地の開放的な気分から、統制的な沈滞へと移行」する。理想の新国家として建国されたはずの満州は、日本の植民地として扱われるようになってゆく。これを厳しく批判した石原莞爾は、東條英機と対立し、現役を退き予備役に編入されている。

玉音放送を聞いた石原莞爾は、「敗れたとはいえ、東亜の大義は滅びません」と語ったという。「日本が敗れてこそ、東亜の道義と平和は達成されるのです」と。

後藤新平が思い描いた「夢」も、昭和20(1945)年の東京大空襲によって灰燼に帰す。その頃には後藤新平は鬼籍に入っていたけれど、生きていたら何を思っただろう。せっかく震災から復興した東京の街並みが、わずか22年後に再び焼け野原となったことを嘆いただろうか。それとも、関東大震災の直後に帝都復興計画を立案したように、今度こそ完璧な都市計画を実現させるべく奮起していただろうか。

横網町公園をあとにし、隅田川に出る。

あちこちに屋形船が停泊している。例年であれば、隅田川花火大会に向け、何艘もの屋形船がひしめいていたのだろう。船宿の数だって、今よりずっと多かったはずだ。

船宿が舞台となる古典落語に「船徳」がある。

主人公となるのは徳兵衛という若旦那。道楽が過ぎるあまり勘当され、船宿の二階で世話になっている。この徳兵衛がある日、「船頭になる」と言い出すところから噺が転がってゆく。さまざまな落語家が「船徳」を演っているが、この「船頭になる」と言い出す経緯にちがいがある。

桂文楽の場合、「若旦那、ご退屈でござんしょう」「あなただって、何かやらなきゃいけないでしょう」と船宿の主に言われたことをきっかけに、徳兵衛が船頭になると言い出す。古今亭志ん朝の場合は、そういった前振りを抜きにして、徳兵衛が「船頭になる」と言い出したところから始まる。それが柳家小三治になると、「退屈」という言葉がかなり際立てられている。

「毎日毎日、この二階にいたんじゃ、あなた、退屈でしょう?」

「へ?」

「退屈でしょう?」

「うん。そうだね。何しろ毎日いるもんだからね。退屈しちゃってね。退屈だよ」

こうして何度も「退屈」という言葉が繰り返された上で、「体を動かすとか、奉公に出るとかしてはどうか」と提案され、徳兵衛は船頭をやると言い出すのだ。

退屈を埋めるようにして船頭になった徳兵衛が、四万六千日――その日に参拝すれば四万六千日間お詣りしたのと同じ功徳が得られるとされる日――に、船頭として客を運ぶことになる。この日は多くの参拝客が浅草を目指し、船宿の船頭が出払っていて、徳兵衛にまで仕事がまわってきたのである。その船に乗ることになった状況は散々な目に遭うけれど、どこかのどかな気配が漂っている。

落語を聴いていると、夢のようだと感じることがある。世の中がこんなふうであってくればいいのにと、はかない夢を見ているような心地になる。そんなことを言い出すのは野暮だとわかっているけれど、この「船徳」にしても、現代であれば船宿が損害賠償を請求され、監督責任を問われて炎上するだろう。

人間は生きていくために常識を覚える。いや覚えさせられる。それらは親から、先輩から、教師から、周囲の人から、世間から、寄ってたかって教えられたものであろう。

教わらずにできるのは、呼吸に心臓の鼓動に、屁と欠伸くらいかもしれない。「息の仕方」やら「屁の出し方」を教えるのは見たことも聞いたこともない。

寄ってたかって「人間を一人前にする」という理由で教育され、社会に組み込まれるが、当然それを嫌がる奴も出てくる。曰ク、不良だ、親不孝だ、世間知らずだ、立川談志だ、とこうなる。

それらを落語は見事に認めている。それどころか、常識とも非常識ともつかない、それ以前の人間の心の奥の、ドロ/\した、まるでまとまらないモノまで、時には肯定している。それが談志のいう「落語」であり、「落語とは、人間の業の肯定である」ということであります。

(立川談志『談志最後の落語論』)

隅田川のほとりを歩いていると、東京都建設局による「お花見自粛」の貼り紙を見かけた。

もう桜が散って何ヶ月も経つというのに、「お花見自粛」の貼り紙だけが残り続けているというのは、どこか滑稽ではある。でも、そのちぐはぐな貼り紙を笑う気にはなれなかった。今の時代に――江戸が、下町がすっかり過去のものとなってしまった時代に――常識をひっくり返し、「常識とも非常識ともつかない、それ以前の人間の心の奥の、ドロ/\した、まるでまとまらないモノまで、時には肯定」することができるだろうか?

『大東京繁昌記 下町篇』というアンソロジーがある。

昭和2(1927)年に東京日日新聞に連載されたルポルタージュを1冊にまとめたもので、泉鏡花、北原白秋、吉井勇、久保田万太郎、田山花袋、岸田劉生と錚々たる書き手が名を連ねている。最年少の書き手として「本所両国」を寄稿したのは、「生れてから二十歳頃までずっと本所に住んでいた」芥川龍之介である。芥川は明治25(1892)年生まれだが、当時の本所は「江戸二百年の文明に疲れた生活上の落伍者が比較的多勢住んでいた町」だった。そこには雑木林や竹やぶがあり、水泳を習うときは「大川」(隅田川)に出かけていたという。北原白秋は本所の風景を「江戸の横網鶯の鳴く」と歌に詠んだが、その「本所さえ今ではもう『歴史的大川端』に変ってしまった」と、隅田川沿いを歩いた芥川は綴る。明治30年頃までは江戸の面影を保っていた風景が、昭和2(1927)年――つまり関東大震災の4年後――には、すっかり様変わりしていたのだ。

僕らはいつか工事場らしい板囲いの前に通りかゝった。そこにも労働者が二、三人、せっせと槌を動かしながら、大きい花崗岩を削っていた。のみならず工事中の鉄橋さえ泥濁りに濁った大川の上へ長々と橋梁を横たえていた。僕はこの橋の名前は勿論、この橋の出来る話も聞いたことはなかった。震災は僕等のうしろにある「富士見の渡し」を滅してしまった。が、その代りに僕等の前には新しい鉄橋を造ろうとしている。……

「これは何という橋ですか?」

麦わら帽をかむった労働者の一人は矢張り槌を動かしたまゝ、ちょっと僕の顔を見上げ、存外親切に返事をした。

「これですか? これは蔵前橋です」

(芥川龍之介「本所両国」)

関東大震災とその復興により、下町は変化を余儀なくされた。

江戸時代まで、隅田川にかけられていたのは千住大橋、吾妻橋、両国橋、新大橋、永代橋の5つだけだった。明治に入り、厩橋、相生橋、白髭橋が架橋されたものの、木造の橋の多くは震災で焼失してしまう。復興に際しては、橋ごとに異なるデザインの鉄橋が計画され、それまで橋が存在しなかった場所にも蔵前橋が架けられることになった。それによって交通の便はよくなったものの、そこに存在していた渡し船は消えてしまう。そして、水泳の練習に使われていた隅田川は、上流にできた工場や生活排水によって汚され、「泥だの油だの一面に流れている」有様となった。

そんな中でも両国の川開きは続いていたが、昭和12(1937)年を最後に途絶えてしまう。この年の春には防空法が公布され、空襲にそなえた灯火管制が法制化されている。

昭和12(1937)年に両国の川開きが開催されたのは7月17日だ。この10日前に盧溝橋事件が起こり、日中戦争が勃発している。それから4年が経過した昭和16(1941)年12月8日、太平洋戦争が始まる。

宙を飛ぶ毎日が始まった。

毎朝おきるとすぐ、店のL型の小ケースの端に乗り、客がすわる窓ぎわの腰かけまで飛ぶのである。ショウケースはガラス製だが、私の体重が軽かったのだろう。

窓ぎわには朝刊が落ちていた。あるいは、店の戸にはさまれたままの場合もある。店の内側のカーテンがまだ閉められているから、パジャマ姿の私は勝手に動けた。

新聞一面の敵艦の沈む写真をじっくり眺め、大きな活字で戦果を確認した。ラジオですでに結果を知っていても、大きな写真で確認する楽しみは、また格別だった。真珠湾での信じられぬ戦果や、マレー沖での英艦プリンス・オブ・ウェールズやレパルス撃沈の報は、楽しみのほんの始まりだった。店では紅白の餅が飛ぶように売れた。私の誕生日の二日前、十二月十日にグアム島が落ち、クリスマスの夕方には香港のイギリス軍が白旗をかかげた。

(小林信彦『日本橋バビロン』)

昭和7(1932)年生まれの小林信彦は、開戦当時8歳である。

開戦の報せに、小林少年は興奮する。その興奮は、彼がこどもだったから感じたものではなく、たとえば『徳川夢声日記』には、東條英機による開戦の報せをラジオで聴き、「体がキューッとなる感じ」と興奮する様子が正直に書き記されている。夢声によれば、五・一五事件を皮切りに「毎年何かしら日本の将来を暗示するような事件」が相次ぎ、「まったく一日として神経の休まる日はな」く、「私たちは今の言葉でいう、ノイローゼになっていた」のだという。そこに太平洋戦争が始まり、「なにはとまれ、これでどっちかへ片づく。ヤレヤレという気もちであった」のだ、と。

日本はしばらく戦捷気分に浸っていたが、次第に戦況は悪化してゆく。空襲が迫ると防空法が改正され、「建物疎開」がおこなわれるようになる。防火活動の邪魔になりそうな建物を、あらかじめ強制的に取り壊してしまうのだ。この建物疎開の様子を呆然と見ていた小林少年は、「いわば味方の手で町を壊すことに、なにかしらいやなものを感じた」という。

関東大震災で刷新された下町でも、建物疎開が進められてゆく。そして昭和20(1945)年3月10日に焼夷弾が投下され、下町はふたたび灰燼に帰す。この空襲の様子は、徳川夢声の暮らしていた荻窪からも見えたらしく、夢声はこの日の日記を「凄観! 壮観! 美観!」と書き始める。もちろん夢声は、焼け出された人たちにとっては「美しいどころか」「正に地獄の責苦」だとわかっているけれど、その上で「だが私は、自分が斬られるまで、痛がることは止めよう」と綴っている。

燃え上がる下町の様子を、別の角度から見ていたのがフランス文学者の出口裕弘だ。

十六歳だった私は、当時、荒川の東側に住んでいた。米軍機は、道路一本を挟んで燃やす地域と残す地域を選りわけたといわれるが、どうやら荒川の向うがわを東京とは認めなかったらしく、この夜、焼夷弾攻撃から除外した。百八十度の視野に燃えのたうつ東京は、私にとって文字どおり対岸の火だった。

私はときどき防空壕から這い出して、恐怖と昂奮に身を震わせ、歯をがちがち鳴らしながら、向島が、本所が、深川が、浅草が、上野が、南千住が焼きつくされる光景を遠望した。米軍機は西から東京へ入ってきて暴走方面へ離脱していったので、荒川の川向うにいた私の頭上には、B29の巨体がつぎつぎと銀色の翼と腹をきらめかせ、その爆音に対空砲火の音が入りまじった。炎の照明で、あたりは真昼のようだった。

この夜景は、その後何十年と東京で暮してきた私の脳裡に、薄れかけてはまたしぶとく色彩と輪郭をよみがえらせながら、一枚の「恐怖の美」の画像として生きつづけてきた。あの夜、私は、恐怖に歯の根もあわず、胸はどっどっと波打ち、手も足も悪夢のなかでのようにしびれ、萎えるのを覚えた。しかもなお私が、あの地獄の遠景を、美しいと感じたのはまぎれもない事実である。そのことは、ひとつの罪障感として私の中に錨を下ろしている。実際、私は、あれほど美しい夜景をついぞ見たことがないのだ。

(出口裕弘「炎の遠景」『私設・東京オペラ』)

こうして歴史を辿ってみると、下町は幾度となくローラーをかけられ、変化を余儀なくされたのだとわかる。小林信彦によれば、両国では「疎開した町内の〈名店〉は大半が戻ってこ」ず、米軍がブルドーザーで焼け土を河岸に積み上げたことで、川面は見えなくなった。渋谷と両国を結んでいた都電は線路が焼かれ、復旧する気配はなかった。ただし、それで下町が消えたわけではなく、昭和23(1948)年には両国川開きが復活する。

町は灰になり、家がぽつぽつ建ったものの、両国は地名だけになった。となりの柳橋(花柳界)もぱっとしない。せめて、〈川開き〉だけでも、といった気分からではないか。年に一度の〈川開き〉だけでも、といった気分からではないか。年に一度の〈川開き〉だけの町というのも淋しい話だけれど。

しかし、このイヴェントは大成功であった。

手元の新聞の切り抜きを見ると、交通規制された両岸に集まった人は約五十万、川面の船が千五百余(約十万人)。

朝八時から人が集まり始め、夕方の四時から九時半まで花火をあげていた、とある。初の花火は人寄せ用だが、そんな必要はなかった。浜町公園では縄を張って、むしろ代を一枚百円とったのが評判になった。

(小林信彦『和菓子屋の息子 ある自伝的試み』)

これに続けて、小林信彦は「〈川開き〉は一九六一年=昭和三十六年をもって終った」と注意書きを加えている。「のちに隅田川で再開されたのは、〈両国の川開き〉とは関係がないものである」と。

一体どういうことだろう。

今年は中止になった隅田川花火大会のウェブサイトを確認すると、この大会は「『両国の川開き』という名称で、昭和36年まで打上場所は両国橋上流で行われて」いたものの、「交通事情の悪化等に伴い翌年以降は開催できなくなり」、「その後、昭和53年に『隅田川花火大会』と名を改め、ビルで囲まれた隅田川で復活しました」と書かれている。この説明を読む限り、「川開き」を継承するものが「隅田川花火大会」であるはずだ。ではなぜ、小林信彦は「関係がないものである」と注を加えたのだろう。

ひとつには、花火が打ち上げられる場所の違いが挙げられる。「川開き」では両国橋のあたりで打ち上げられていた花火が、上流に移動し、「隅田川花火大会」では浅草のあたりで打ち上げられるようになった。

隅田川花火大会実行委員会が編集した『花火/下町/隅田川 両国の花火二五〇周年記念誌』によれば、隅田川花火大会は昭和49(1974)年に「浅草の観光協会が中心になって、両国花火準備委員会が設けられる動き」が起こり、当初は両国で実施するつもりであったが、昭和53(1978)年に「場所を上流に移して」実施することになったのだという。この隅田川花火大会の「財源は公共予算(東京都および墨田区・台東区・中央区・江東区)が主体となって住民を代表する実行委員会が運営」しており、「特定の人の遊興ではなく都民の夏の風物詩として、多くの人が楽しめる企画である」と記されている。ここで「特定の人の遊興ではなく」という言葉に、どこかあてこすりを感じる。そこにひっかかりをおぼえながらページを繰ってゆくと、両国界隈の老舗の店主たちによる座談会が掲載されている。そこに「両国の花火は柳橋の料亭が両国花火組合の名で、全面的に金を出し合ってやっていたものです」と、東日本橋の鳥料理店の店主が証言している。つまり、土地の人たちがお金を出し合っていた両国の川開きは消えて、公的な予算で運営される隅田川花火大会が残ったというわけだ。だから小林信彦は「関係がないものである」と書いたのではないか。

両国という盛り場は、いつどのように消えたのだろう。

家が少しずつ建ち始め、川開きも復活する――戦争から復興しつつあった両国の町並みを一変させたのは、昭和25(1950)年に勃発した朝鮮戦争だ。

朝鮮戦争は私の住む町にも影響をあたえた。

開戦の年の後半には〈特需景気(特別需要の景気)〉が明らかになった。当時の言い方では〈朝鮮特需〉である。

米軍は日本で物資を調達しなければならなかった。トラックや線路資材までふくまれるのだが、金属と繊維産業については〈金ヘン景気〉〈糸ヘン景気〉と呼ばれた。

時ならぬ軍需景気に浮かれた人々が、柳橋や私の町の料亭にも詰めかけた。河岸に外車の列ができ、流しの新内がくるようになった。

花柳界が特需成金で栄えているのは、ベッドに横になっていてもわかった。

(小林信彦『日本橋バビロン』)

小林信彦の実家は江戸から続く和菓子屋だったが、特需景気とは無縁だった。それどころか父が倒れたことで、店は窮地に立たされる(その中で親類がどのような物言いをするようになったのか、『日本橋バビロン』では具体的に綴られる)。好景気の中でお金を稼いだ人たちが両国に流れ込んで、「下町は、人情もへったくれもなく、金のトラブルで、人間がばらばらになってゆく」。昔ながらの老舗が消える一方で、あたりに町工場が増えるにつれ、隅田川にはメタンガスが湧くようになる。「東京の下町」は懐古趣味の同義語となり、「若者にとっては否定すべきものであった」という。

一九六〇年代の下町は、いくら否定されても仕方がない、とは言える。しかし、下町が生んだ美学、生活様式は生きていた。戦火を免れた人間が生きている限り、それは存在し、美学の中心は(口に出しては言わないが)〈粋〉の一字に尽きた。

が、この時代、特に若者の間で、〈粋〉は禁句であった。

ある週刊誌の女性記者が、〈時代の最前衛〉ともてはやされている若い作家の名をあげ、にやにやしながら、私に言った。

「〈粋〉なんてものは、ほろぼさなきゃいけない、とおっしゃっていましたよ」

仕事柄、彼女は私の育ちを知っていた。〈最前衛〉の作家がそう言ったというのも本当かどうかわからない。はっきりしているのは、将来もの書きになりたいと思っているらしい女性記者が、私の中にあるかすかな拠り所を奪ってしまいたかったことである。

「あなた、作家になるつもりらしいけど、自分の古い部分を切り棄ててしまわないと、やっていけませんよ。ご存じの通り、純粋戦後派が古いものを破壊し、今までにないものを創造する時代なんですから」

彼女が良い方の例にあげたのは、日本橋をすれすれに被っている新しい高速道路だった。

(小林信彦『日本橋バビロン』)

どんなに風景が変わったとしても、その生活様式が残っている限り、下町は存続していた。だが、その生活様式が古くさいものとして打ち捨てられ、忘れ去られることによって、下町は消滅したのだろう。

隅田川の東岸にはずっと、首都高速道路が走っている。

吾妻橋を越えると、そこは隅田公園だ。園内には案内板が出ており、ここは「日本初のリバーサイドパーク」だと説明されている。関東大震災のあとに立案された後藤新平の帝都復興計画には、この隅田公園の整備が含まれていた。計画は規模を縮小しながらも進められ、「日本初のリバーサイドパークとして市民にウォーターフロントを開放するという、東京にとっても日本の公園史上でも画期的な公園として実現され」、昭和6(1931)年の開園には昭和天皇の記念来訪もあり、「大勢の市民がお弁当を持って詰めかけるといったお祭り騒ぎだった」という。しかし、首都高速道路の建設を含む数々の「受難」により、「隅田公園の設計思想の根幹である川辺の並木道、プロムナードの箇所は潰され、消滅してしまった」と、『東京都市計画物語』で越澤明は厳しく批判する。

たしかに、隅田公園――この公園は隅田川をまたいで広がっているけれど、その東岸、首都高速道路が建設されている側――を歩いてみると、そこは「リバーサイドパーク」や「水辺のプロムナード」といった言葉で形容するにはずいぶんくすんだ感じがする。それは、吾妻橋と隅田公園のあいだを走る、東武伊勢崎線の高架下が東京スカイツリーの開業に合わせて「TOKYO

mizumachi」として再開発され、こざっぱりした街並みになっているのと対照的だ。そんな隅田公園を歩いていると、誰かを探すようにして自転車を走らせる人とすれ違った。その様子が気になって立ち止まり、しばらく目で追っていると、自転車をこいでいた男性は立ち止まり、繁みの隙間に佇んでいたお年寄りにバナナを手渡しているのが見えた。きっとボランティアで食料を配布してまわっているのだろう。もしもここが水辺のプロムナードのままだったら、あのお年寄りはここに佇んでいられなかっただろう。

言問橋を西に渡り、少し北に進んだところに、突如として橋の欄干があらわれる。そこにはもう水は流れていないのに、橋の欄干だけが残されている。かつてはここに山谷堀があり、今戸橋を越えたあたりの桟橋で客は船を降り、吉原に向かったという。山谷堀はとっくに埋め立てられて公園となっており、若い父親が

こどもと遊んでいるのが見えた。こざっぱりした公園の中に、「園内で野宿したり、酒をのんで他の公園利用者の迷惑となる行為は区条例により禁止されています」と立て看板が出ている。

下町が解体され、首都高速道路が建設され、山谷堀が埋め立てられて、風景はずいぶん昔と違っているのだろう。自分はどの立場からこの風景を眺めればよいのか、まごついてしまう。

この土地に暮らしていた誰かにとって、今の風景は過去を消し去ったものに映るだろう。でも、だからといって、ぼくはそれに共感するわけにはいかない。ぼくが生まれるより前にはもう、隅田川べりには高速道路が開通していた。もはや高速道路は新しさを象徴するものではなくて、むしろ半世紀前から続く風景となっている。そこで「下町の風情を取り戻すべきだ」と言い出すのは、ノスタルジーにもなり得ないだろう。

消滅した町を再生するのは無理だとして、今まさに消えつつある風景に対して、どう向き合えばよいのだろう。昔ながらの町並みが維持され、そこで培われてきた生活様式が守られることは、一見すると否定しようがないものに思われる。でも、「町並みを保存し、生活様式を守る」ということは、その土地に、その家に生まれた人たちを、そこに縛りつけることにもなる。

「廻れば大門の見返り柳いと長けれど、お齒ぐろ溝に燈火うつる三階の騷ぎも手に取る如く、明けくれなしの車の行來にはかり知られぬ全盛をうらなひて、大音寺前と名は佛くさけれど、さりとは陽氣の町と住みたる人の申き、三嶋神社の角をまがりてより是れぞと見ゆる大厦もなく、かたぶく軒端の十軒長屋二十軒長や」――樋口一葉の『たけくらべ』の書き出しである。今でも大音寺や三嶋神社はあるけれど、長屋はどこにも見当たらず、「お齒ぐろ溝」も埋め立てられている。

『たけくらべ』に描かれるのは、吉原のこどもたちだ。鳶の頭を親に持つ長吉は、自分たちのことを「横町組」と威勢よく名乗っている。長吉が目の敵にするのは表町の高利貸「田中屋」の息子・正太郎だ。当時の吉原には、表町には商家が建ち並び、職人は横町に暮らしていたのだろう。三五郎は横町に生まれ育ったものの、「田中屋」にお金を借りており、正太郎から「おれんとこに遊びにこいよ」と誘われると断りきれず、板挟みになっている。千束神社の夏祭りの日、表町にある筆屋にこどもたちが集まっていたところに、長吉たちが殴り込んで、三五郎を「横町の面汚しが」と袋叩きにする。これを止めに入った美登利は、「女郎のぶんざいで偉そうな口をきくんじゃねえよ」と泥草履を投げつけられてしまう。その翌日から、美登利は学校に行かなくなり、「だいたい、表町だって横町だって、ひとつの教室で机をならべて一緒に過ごせばおんなじなのに、へんなふうにわけて、つまらないことを意識して、こっちが女だってことをいいことに、祭りの夜のあれ、あれはありえないほど卑怯だった」と、ひとり振り返る。

美登利にとって、こどもの時代というのは、分け隔てなく過ごせる時代だ。しかし皆、少しずつ大人になってゆく。三五郎は殴られた痛みを堪えながら父親の仕事を手伝い、長吉は遊郭に出かけて朝帰りをする。筆屋でいつものように遊んでいると、正太郎は「おれだってもう少し時間がたったら大人になるんだよ、蒲田屋の旦那みたいに角袖の外套なんか着てさ、祖母ちゃんがもってる金時計をもらってさ、それから指輪も作ってさ、巻き煙草も吸って、履物はどうしようかな、おれは下駄より雪駄のほうが好きだから、三枚裏にしてさてんの凝った鼻緒のやつを履くよ」と美登利に語りかける。美登利が笑うと、「誰だって大人にならないなんてことはないのに、誰だってみんなおとなになるのに、おれの話のいったいどこがおかしいの」と怒って見せる。

正太郎は夢を思い描くことができる。でも、大人になれば姉と同じように遊女になる美登利は、夢を描くことができずにいる。初めて髪を大島田に結った日、美登利は涙を流す。正太郎は心配し、俺が怒らせるようなことでもしたのかと問いかけるが、「わたしは怒っているのではありません」と美登利は返す。

だったらなんでこんなことになってるの、と尋ねられると、つらいことがいくつもある。でもそれは、どうしたって話すことができない種類のもので、誰かに言えるようなことじゃない。けれど、黙っていても自然に頬は赤くなるし、べつに誰がどうってことじゃ全然ないのに、でもだんだん心細くなって、昨日までの美登利だったら想像もしなかったはずの思いが体じゅうに渦巻いて、どうしていいのかわからなくなる。できるなら、薄暗い部屋のなかに入って、もう誰も声をかけないで、誰もわたしを見ないで、ひとりきりで、ひとりだけで生きていきたい、そしたらこんな気持ちでも、こんなわたしでも、いまよりはきっと楽になるにちがいない、いつまでも、いつまでも、人形と紙雛さまを相手にして、ままごとだけをしていたい、それだけをして生きていけたら、それだったら、どんなにどんなにいいだろう、厭、大人になるのは厭なこと、どうして、どうして大人になるの。どうしてみんな大人になるの。七ヶ月、十ヶ月、一年、ちがう、もっとまえ、わたしはもっとまえにかえりたい。

(川上未映子 訳/樋口一葉『たけくらべ』

*――ここまでの引用も、最初の書き出しをのぞけばすべて川上未映子 訳)

今ではお歯黒溝は消え、どこまで歩いても長屋は見当たらず、表町だ横町だと争うこどもたちもいなくなった。では、それはよいことなのだろうか。そこにはまた別の対立が生まれているのだろうし、郭が消えた今でも吉原を歩けば風俗店があり、客引きに声をかけられる。そこを抜けた先に、「樋口一葉旧居跡」の石碑が建っており、近くに樋口一葉記念館がある。展示を見学していると、「夏子」と証明のある手紙を見かけた。樋口一葉の本名は「奈津」だが、みずから「夏子」と名乗ったのだと、説明書きにある。

「わたしはこわい、いろんなことがわからへん、目がいたい、ちゃんとできるように、そやかって、わたしはこわい、いろんなことがわからへん、目がいたい、目えがくるしい、なんで大きならなあかんのや、くるしい、くるしい、こんなんは、生まれてこなんだら、よかったんとちがうんか、みんながみんな生まれてこなんだら、何もないねんから、何もないねんから」

緑子がそう泣き叫んだのは、このあたりにあるはずの、夏子のアパートだ。その声がよみがえり、ぼくは一年ぶりに川上未映子『夏物語』を読んだ。

『夏物語』は、AID(非配偶者間人工授精)というテーマを扱う長編小説だ。この小説に登場する夏目夏子は、AIDを通じて出産しようと考えている。それに対し、AIDによって生まれた善百合子は、AIDによる出産だけでなく、こどもを生み出すということ自体に反対する。この世に生み出されることがなければ、苦しい思いをすることもなくて済むのに、どうして生み出そうとするのか、と。

「でも」わたしは考えて言った。「それは――生まれてみないと、わからないことも」

「それあ、いったい誰のためのことなの?」善百合子は言った。「その、『生まれてみなければわからない』っていう賭けは、いったい誰のための賭けなの?」

「賭け?」わたしはつぶやくように訊いた。

「みんな、賭けをしているようにみえる」善百合子は言った。「自分が登場させた子どもも自分とおなじかそれ以上には恵まれて、幸せを感じて、そして生まれてきてよかったって思える人間になるだろうってことに、賭けているようにみえる。人生には良いことも苦しいこともあるって言いながら、本当はみんな、幸せのほうが多いと思ってるの。だから賭けることができるの。いつかみんな死ぬにしても、でも人生には意味があって、苦しみにも意味があって、そこにはかけがえのない喜びがあって、自分がそれを信じるように自分の子どももそう信じるだろうってことを、本当は疑ってもいないんだよ。自分がその賭けに負けるなんて思ってもいないの。自分だけはだいじょうぶだって心の底では思ってるんだよ。ただ信じたいことをみんな信じているだけ。自分のために。そしてもっとひどいのは、その賭けをするにあたって、自分たちは自分たちのものを、本当は何も賭けてなんかいないってことだよ」

(川上未映子『夏物語』)

この小説に出会う前から、ぼくは自分のこどもを「登場させる」つもりはなかった。でも、善百合子の言葉に触れて、それがはっきりしたかたちとなったような心地がする。

こんなことが繰り返されているのに、どうして「だいじょうぶ」だと思えるのだろう。それは、善百合子の言うように、「信じている」からだろう。その信仰が、明暦の大火から、関東大震災から、東京大空襲から、東京を復興させたのだ。その街がぼくは好きだし、ぼくがこうして存在しているのも、その信仰のおかげだ。ただ、ぼくはそれを信じきることができずにいる。

『夏物語』の夏子も、善百合子の「言葉や彼女の思っていることを、体のとても深い部分で、理解することができた」。でも、彼女は善百合子とは別の生き方を選んだ。どうしてそんなふうに思うことができたのか、去年の夏に読んだときには理解しきれていなかったけれど、一年経ってはっきりとわかったような気がした。

暗い部屋のなかでずっと目をあけていると、頭のなかで想像しているにすぎないいろいろなことがじっさいに像を結び、目に映っているように感じられる瞬間が何度かやってきた。もしかしたら途中でうとうとと眠っていたのかもしれないけれど、わたしはどこか奇妙な風景のなかにいて、でもそれはわたしが思い浮かべていることで、夢ではないことがわかっている。天井の高いレストランのようなところにいて、丸い大きなテーブルには白い布がかけられている。(…)

(川上未映子『夏物語』)

「わたしが思い浮かべていることで」という箇所に、傍点が振られている。

「夢」ではなく、「わたしが思い浮かべていること」。わたしたちは、夢を見るのではなく、想像することができる。これまで自分が目にしてきたことから、新しい世界を想像することができる、自分が目にすることはなかったことだって、それを知ろうとすれば、思い浮かべることができる。まだ起きていないことだって、こうして小説を読むことで、想像することができる。

「あなたの書いた小説を読んだ」

しばらくして善百合子が言った。

「人が、たくさん死ぬのね」

「はい」

「それでもずっと生きていて」

「はい」

「生きているのか死んでいるのかわからないくらい、でも生きていて」

「はい」

「どうしてあなたが泣くの」

善百合子は微笑みながらそう言うと目を細め、泣きだそうか笑いだそうかを迷って、そして泣かないことを決めた顔で、わたしを見つめた。べつのしかたで、とわたしは思った。わたしが知っている言葉ではなくて、わたしが伸ばすことのできるこの腕ではなくて、もっとべつの、べつのしかたで、なにかべつのしかたで――わたしは彼女を抱きしめたかった。その薄い肩と小さな背中を、善百合子を抱きしめたかった。でもわたしはとめどなく垂れてくる涙を手のひらでこすって、ただ肯くことしかできなかった。

「おかしなことだね」

「うん」

「おかしなことだね」

(川上未映子『夏物語』)

べつのしかたで。

ぼくもまた、べつのしかたを想像しながら、路上を歩いている。

夜になっても隅田川に花火が上がることはなかった。でも、今年の夏だって、どんなときだって、自分で買い揃えて花火をやることはできるのだと、今になって気づく。これまで計画を立てようとすることを避けてきたけれど、東京にだって、花火ができる場所はどこかにきっとあるはずだ。本を閉じて、どこかの河川敷で花火をするところを思い浮かべてみる。