新橋駅を出て、日比谷通りを歩く。地面の下を都営三田線が走っていて、歩道にはいくつも換気口がある。そのひとつに、「非常口につき駐輪禁止」とかかれたものがあった。その非常口から人が這い出してくる姿を想像しながら、通りを進んでいく。ビルとビルの隙間から、また別のビルが見える。どちらを向いてもビルで視界が塞がれた世界を歩いていると、急に風景がひらける。2014年に開通した「マッカーサー道路」だ。敗戦後、米軍がアメリカ大使館と竹芝桟橋を結ぶ幅100メートルの大道路を建設しようとしているとの俗説が流れたことから、この道路は「マッカーサー道路」と俗称されてきた。ただしそれはあくまで俗説で、この道路を最初に立案したのは後藤新平であり、関東大震災後の帝都復興に向けて計画されたものの、都議会の反対を受け実現しないままになっていた。この道路が戦災復興において再び脚光を浴びたものの、用地の買収が難航し、長らく頓挫したままになっていた。立案から100年近く経って、ようやく実現された道路は、車道も歩道もゆったりしていて、そこだけ違う時間が流れているように見える。

いつだか風景印を押しにきたことのある芝郵便局を通り過ぎると、芝公園と、その向こうに東京タワーが見えてくる。

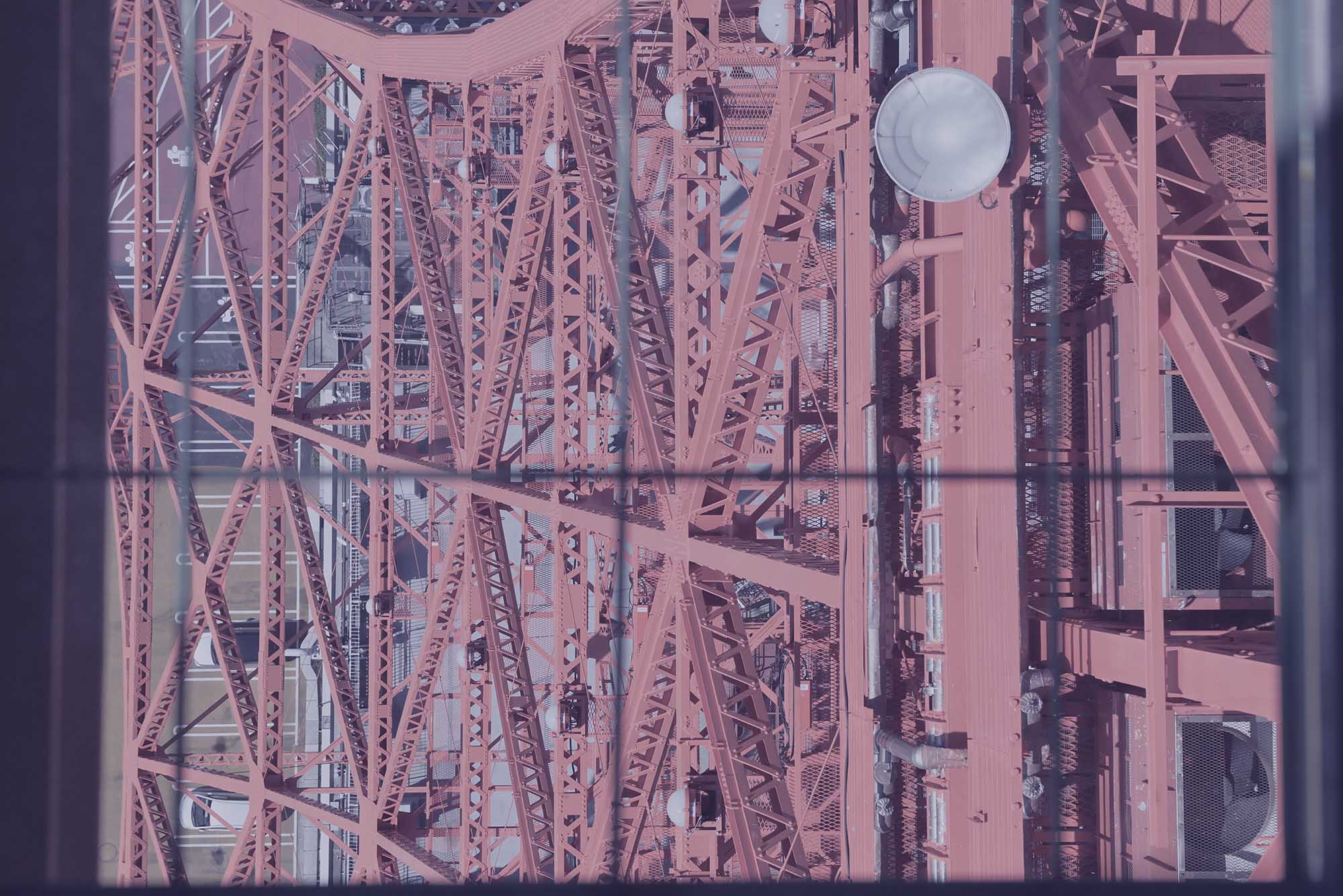

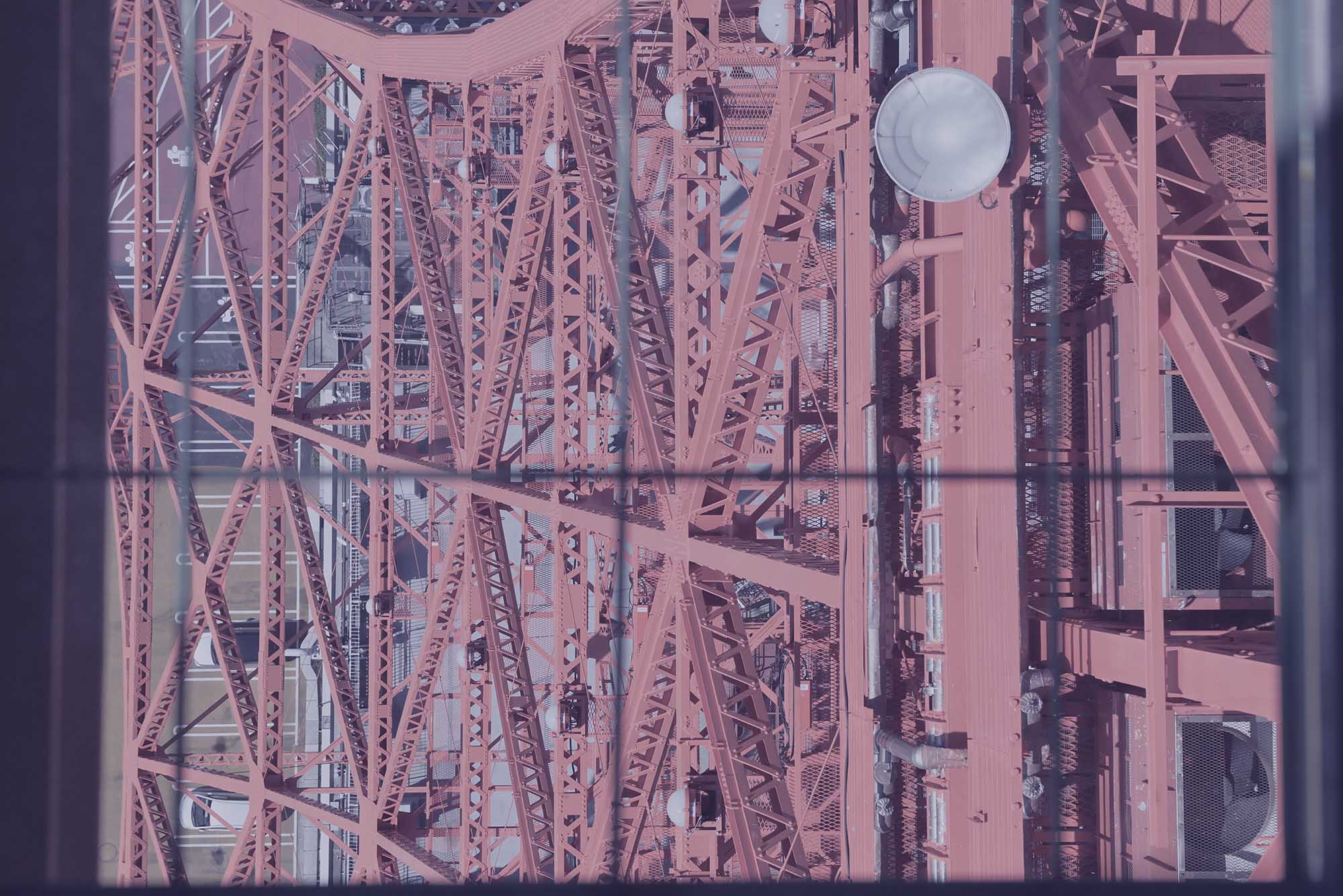

タワーに惹かれてしまうのはなぜだろう。東京タワーも好きだし、京都タワーや通天閣も好きだ。さっぽろテレビ塔や名古屋テレビ塔も、旅先で見かけると足を止めて見入ってしまう。まだぼくが小さかったころ、父親に連れられて東京タワー見物に出かけたとき、東京タワーの模型を買ってもらったことをおぼえている。あの鉄骨が複雑に構成されている様が格好良く見えたのだろうか。3年前にパリのエッフェル塔に出かけたときにも、塔の麓に並んでいた土産物売りから、エッフェル塔の模型を買った。それは今でも部屋に飾ってあって、夜、ときどき光らせて眺めている。

エッフェル塔は「最先端と言ってよいその施工技術を駆使した、同時に当時にあっては見慣れないとてもオリジナルな形態の建造物」だったと、『塔とは何か 建てる、見る、昇る』という本には記されている。

1856年、イギリスの発明家ヘンリー・ベッセマーが転炉を発明し、同じ年にドイツでシーメンス兄弟が反射炉の構造を発明する。これにより、硬くて良質な鋼鉄の大量生産が可能となり、年も生まれ変わってゆく。

技術革新によって新しく登場した新技術や新素材を駆使して、新しい時代の美意識や精神を謳い上げるように斬新な建築物を提案してみせる――それは、いまも昔も建築家が等しく抱く夢である。そして、実際にそれを、建築家つまりアーキテクトではなく、建築会社の技術者つまりエンジニアがやってみせたという点で、(…)エッフェル塔は新時代を象徴したようであった。

(…)まず、G・エッフェルとエッフェル社の技師や建築士たちとが、「三百㍍の鉄塔案」を共同でまとめあげたのだという。むろん、彼らが得意とする鉄材を多用して、最先端と言ってよいその施工技術を駆使した、同時に当時にあっては見慣れないとてもオリジナルな形態の建造物なのであった。建築材料として石材が主流のころであり、鉄材はまだまだ珍しい時代であった。

(林章『塔とは何か 建てる、見る、昇る』)

1899年、フランス革命100周年を記念して第4回万国博覧会がパリで開催されることが決まると、その目玉となる建造物にむけたコンペティションがおこなわれた。107件の応募の中から満場一致で選ばれたのが、ギュスターヴ・エッフェルによる300メートルの鉄塔案だった。当時としてはあまりに奇抜なデザインに、モーパッサンやガルニエ、デュマやグノーといった作家や芸術家はこの案を猛然と批判し、新聞に連名で非難声明を掲載している。

われわれ作家、画家、彫刻家、建築家ならびに、これまで無傷に保持されてきたパリの美を熱愛する愛好家たちは、わが首都の真ただ中に、無用にして醜悪なるエッフェル塔、良識と正しい理性を持つ辛酸なる大衆の多くがすでに「バベルの塔」と名指したエッフェル塔の建築に対し、無視されたフランスの趣味の名において、また危機に瀕したフランスの芸術と歴史の名において、あらん限りの力と憤りを込め、ここに抗議するものである。

彼らは、エッフェル塔は「黒く巨大な工場の煙突のごとく、目が眩むような馬鹿げた塔」であり、「ボルト締めされた鉄製の醜悪な円柱」と主張した。だが、1899年3月31日に塔が完成し、5月5日にパリ万国博覧会が開催されると、大勢の見物客が押し寄せた。当時としては目新しい存在だったエレベーターを備えている上に、276メートルの展望台から街を一望できるとあって、万国博覧会の怪奇である半年のあいだ、一日平均1万人ものひとびとが行列を作り、エッフェル塔にのぼったという。

日本に残る最古の塔といえば法隆寺の五重塔だ。ただし、寺院における塔はあくまで仰ぎ見るために建てられたものであり、登れるように設計されていなかった。時代が下り、江戸から明治に変わるころに、仏塔にのぼって見物できるようになり始めたそうだ。

パリのエッフェル塔のように、この日本でも高所に昇って、年を眼下広く俯瞰する飛ぶ鳥の“鳥瞰”という眼差しを獲得する人びとが登場し出したことになる。江戸時代までの間、お城の天守閣へ昇ることができない庶民は、せいぜい火の見櫓か近隣の小高い丘や山に登るしか、広く展望する機会は得られなかったのである。ここに、高所に昇って見下ろし、さらに遠く展望するかつてない視座と視線に、人びとも気づきだしたのである。(…)

(林章『塔とは何か 建てる、見る、昇る』)

芝公園から東京タワーを仰ぎ見る。ここからだと、そこからこちらを見下ろしている人がいるということには気づけないけれど、東京タワーに限らず、いろんなビルからこの路上を見下ろしている人がいるのだろう。

今日は2月の最終日で、日曜日で、よく晴れている。小さいこどもが公園を駆けまわっている。三輪車をこいでいる。サッカーボールを追いかけている。ブランコ、すべり台。若い父親が、「よいしょお!」と大げさに声を上げながら、シーソーに体重をかける。ふわりと空中にほうり出されたようになるたびに、こどもはケタケタと笑い声を上げる。東京プリンスホテルの前を通り過ぎ、林のように樹木が生い茂った場所を抜けると、東京タワーの真下にたどり着く。チケットうりばに行くと、待ち合わせをしていた藤田君の姿があった。

「皆様、東京タワーへようこそ。これよりメインデッキへとご案内いたします」。チケットを買ってエレベーターに乗り込むと、スタッフがそうアナウンスする。エレベーターが動き出すと、ガラス越しに街の様子が見える。みるみる視界が高くなってゆくと、「思い出した、これ、ぼくは無理なやつだ」と藤田君は目を瞑る。45秒ほどで、エレベーターは高度150メートルのメインデッキにたどり着く。一番高い展望台に行くには、ここからもう一度エレベーターに乗る必要がある。

「まずはじめに、ツアーの合言葉についてご紹介いたします」。一番高い展望台に登れるチケットを提示すると、小さな部屋に案内され、ガイダンスが始まる。「こちらは、東京タワーのような電波塔の地図記号です。『WIO』と見えることから、東京タワーでは『ウィオ』と呼んでいて、手ではこのように表します」――そういってスタッフの女性は片手の三本指を立て、片手の一本を立て、残りの指で丸を作り、「ウィオー!」とにこやかに挨拶をする。少し戸惑っているうちに、説明は先に進んでゆく。

「トップデッキツアーのために初めて公開するシークレットルームへ、ようこそお越しくださいました。こちらの部屋は、実は東京タワーを設計した偉人の書斎だったのです」。小部屋の壁には、洋書風の背表紙があしらわれた壁紙が貼られている。せっかくだから本物の洋書を並べればいいのになと思う。壁には2枚の写真が掲げられている。東京タワーを設計した内藤多仲と、創設者の前田久吉だという。1957年の春、ふたりのあいだでこんな会話が交わされました――その言葉とともに、額の中の写真が動いて語り出す。

「内藤先生、わしゃあ新聞屋から始めて、色々やってきたけれど、これからはテレビの時代や。そやけど今は皆、てんでばらばらのことをしとる。ワシは全部まとめて、ごつい電波塔を建てたいんや。相談にのってくれまっしゃろかなあ」

「前田社長――いや、マエキュウさん。難しいけど、われわれの技術をもってすれば不可能ではない。私はここ芝公園に、災害にびくともしない塔を必ず作ります。ぜひやらせてください」

一昨年のNHK紅白歌合戦のことを思い出す。あの紅白には、人工知能の技術によって美空ひばりを甦らせて、すでに亡くなった人が「新曲」を歌うという一幕があった。その映像を目にしたときの忌避感が思い出される。設計者と創業者のあいだで、それに近い会話があったのだとしても、こんなやりとりではなかっただろう。そこに抵抗をおぼえるのはなぜだろう。多くの再現ドラマだって、実際に語られた言葉ではなく、「きっとこんな言葉が交わされたに違いない」といった憶測で撮影されているというのに、そこに忌避感をおぼえたことは一度もない。問題はやはり、当人の姿や声を使って語らせるということにあるのだろう。でも、だとしたら、ドキュメントはどうだろう。ドキュメントには、当人が語ったものとして、言葉が記録される。でも、そこには常に編集が加えられている。あるいは、頭には浮かんでいても、実際には語られることのなかった言葉もある。ほんとうの言葉というものがどこかにあるのだとすれば、それはどんなふうに書き記すことができるだろう。

「耐震構造の父」と呼ばれた内藤多仲は、揺れが生じても変形しない建築の研究に没頭する。大正12(1923)年8月、『建築雑誌』に「架構建築耐震構造論」と題した研究論文を発表した翌月に、関東大震災が発生する。その後の「帝都復興」において、耐震構造の第一人者として内藤多仲は数多くの建築物の設計に関与したが、そのひとつがラジオ電波塔だった。震災後、情報が遮断されたことによってさまざまな悲劇が生じたことを受け、緊急時に広く正確な情報を発信するための手段として、最新の技術だったラジオ放送の事業化が進められ、その電波塔の設計を内藤多仲が手がけている。塔が建てられた場所は芝公園の北にある愛宕山だった。この電波塔が完成した30年後には、テレビの時代がやってくる。

当時の放送事業者は各局が電波塔を建て、放送を行っていたけれど、その電波塔は十分な高さがなく、電波を受信できる範囲は限られていた。また、局ごとに違う電波塔から発信されると、視聴者はチャンネルを切り替えるたびにアンテナの向きを調整する必要があった。これらの不便を解消するために総合電波塔が計画され、昭和33(1958)年に高さ333メートルを誇る東京タワー完成する。

エレベーターが動き出す。エレベーターに同乗している人が提げている音声ガイドから、「今日の風景に欠かせないのは皆様です」という言葉が聴こえてくる。30秒ほどで扉が開き、エレベーターを乗り換えて、さらに1分ほど上昇すると、高さ250メートルのトップデッキに到着する。

「これはちょっと、マジで怖いわ」。藤田君はほとんど窓辺に近づかず、塔の中心に背をつけるようにして風景を眺めている。

この高さだと、街の構成がよくわかる。こちらに向かって、まっすぐに延びてきている道路が見える。去年の春、最初に歩いたのはあの道路だ。

「あそこに見える、ブルーの屋根がいくつか並んでいるところが宮内庁なので、その横が皇居ですね」。警備員の男性が、近くにいた見物客に案内している。「で、そこが桜田通りで、それをずうっと進んだ先にある、アンテナが立っている建物が警視庁。その手前が外務省、財務省――この一帯が霞ヶ関、お役所です」。ずっとこの場所で過ごしている警備員の目には、どれが何のビルか、見分けがきっちりついているのだろう。あの場所でいろんなことが決められているんだろうなと思いながら、ぼんやりと霞ヶ関を見下ろす。

「お、富士山が見える」

「ってことは、あっちが西ってことだ?」

「あのあたりが新宿で――杉並はどっちだろう?」

「あのへんだね。それで、向こうに見えてるのが横浜だ」

「こっちにお台場も見える」。方角を確かめるように、ぐるりと360度の風景をひとつひとつ確かめる。フジテレビ本社が建つお台場を眺めていると、その埋立地のさらに向こう側に、荒野のような埋立地が見えた。さらに視線を動かしていくと、さきほどの展望台からだと他の建物に混じって見えていた東京スカイツリーが、不自然なほど高くそびえている。

足元に目を向けると、ビルが無数に立ち並んでいる。前に東京タワーに登ったときにはなかったであろう建物もたくさんある。道路を車が行き交っている。この高さから見下ろしていると、アリの行列のように見えてしまう。あそこを指で塞いで、列を遮断したらどうなるだろう――そんなことを思い浮かべてしまう。あのあたりはゴミゴミしてるから、もう少しすっきりできそうだなと、この高さから見下ろしていると考えてしまう。

しばらく風景を眺めて、エレベーターで150メートルの展望台まで引き返す。「まだ全然普段の目線じゃないはずなのに、もう普段の目線に戻ったように感じる」と藤田君が言う。地上に通じるエレベーターを探して歩いていると、床が透明なガラスになっている箇所があった。藤田君はもちろんのこと、ぼくもおそろしくてその上には立てなかった。

「ほら、バスが見えるよ」。若い父親に手招きされて、ちいさなこどもがガラスの上を歩きまわりながら、地上で待機するバスを見つめている。どんなことを思い浮かべているのか、何度もガラスの上で足踏みしている。「いつから『高い』とかってことがわかるようになるんだろう?」と、相変わらず窓から距離をとったまま、藤田君がつぶやく。あそこで街を展望しているこどもは、東京タワーのぬいぐるみをねだっているこどもは、今日という日のことを、何十年後かに思い出すことはあるだろうか。もしも思い出すことがあるとすれば、それはどんな記憶として甦ってくるのだろう。

「なんか、カップルたちが切ない顔してたな」。東京タワーをあとにして、駅まで歩いている途中、藤田君が切り出す。「東京タワーでデートって、盛り上がり方が難しいですよね、きっと。東京タワーに限らず、その場所を楽しめるか楽しめないって、お金とか時間とかじゃないところにある気がしてて。風景を楽しめるかどうかって、言葉じゃない部分を楽しめるかどうかだと思うんです。だから、デートで東京タワーにやってきたものの、楽しめなくて切ない顔をしてる人たちを見ると、そのふたりが出かける選択肢に演劇があって欲しいなと思うんですよね。東京タワーの一番高い展望台まで昇ると、3000円かかるわけじゃないですか。そこに3000円払うのはアリと僕は思ったけど、あんなに死んだような目で過ごすなら、そのお金を使って演劇を観にきてほしいなと思っちゃうんですよね」

藤田君の言葉に頷きながら、どうして自分は演劇を観るようになったんだっけかと思い返してみる。実家に暮らしていたころは、舞台なんてほとんど観たことがなかったし、小説もほとんど読んだことがなかった。そこからフィクションに触れるようになったのは、ほとんど偶然の出会いがきっかけではあるけれど、それを欲しているのは、わたしの姿に触れたいからなのだと思う。生まれてやがて死んでいく、この時間は一体何であるのか、この世界とは一体何であるのか、フィクションを通してしか触れられないものを、どこかでずっと欲している。

大門駅まで歩き、都営浅草線の普通電車青砥行きに乗車する。「えっと、スカイツリーの駅があるんですっけ?」と藤田君が路線図を見上げる。夏に待ち合わせをした東日本橋駅を通過し、押上〈スカイツリー前〉駅にたどり着く。改札を抜けると、そこにはもうショッピングモールのような空間が広がっている。東京タワーがどこか閑散としていたのに比べて、かなりの人出だ。買い物客で混み合う「商店街」を抜けると、気づけばスカイツリーが真上に屹立している。

チケットを購入し、エレベーターに乗り込むと、たった50秒で最初の展望台にたどり着く。高さは350メートル、すでに東京タワーを超えている。あっという間にこの高さに到着してしまったせいか、耳鳴りがする。そこからさらに100メートル上がったところに、東京スカイツリーの最上階展望台がある。

「ここまできちゃうと、もう、なんだろうな」。藤田君は笑っている。「飛行機に乗るのは怖くないとの同じ感覚になるっていうか。東京タワーは、ちょっと昔のジェットコースター感があるけど、ここは床がちゃんとしてる感じがする」

藤田君の直感は正しく、東京タワーは法規的には「建築」ではなく、あくまで「工作物」になる。それに対して、東京スカイツリーは「建築」の上に、アンテナという「工作物」が伸びているということになっている。

東京タワーより太陽に近いせいか、それとも単に空調の問題なのか、暑くて汗ばんでくる。眼下に広がる風景は霞がかっている。東京タワーも、モヤの中にうっすら佇んでいるだけだ。

「あの森一帯が皇居だから、さっきとは風景が反転してる」と藤田君が言う。東京タワーから見える風景と、東京スカイツリーから見える風景は、東京を一望できるという点では共通しているけれど、角度においても、高さにおいても、見え方はまるで違っている。ここから見渡す風景の中には、スカイツリーは存在しない。反対に、東京タワーからの展望には、東京タワーが欠けている。どんな場所にいても、鏡が存在しない限り、わたしの姿だけは見ることができない。東京タワーで聴こえてきた、「今日の風景に欠かせないのは皆様です」という言葉を思い出す。ここから見下ろす街並みには、たった今、この展望台にいるわたしたちが欠けている。

こうして風景を見下ろすとき、あるいは旅先で車窓から見知らぬ街を眺めるとき、いつも感じることがある。そこにはひとつひとつの生活があり、日常がある。それを見つめるたびに、どうしてわたしがいるのはそこではないのだろうと考える。

「この高さからだと、関東の地形が見えちゃってますよね。向こうに見えてるのは、方角的には千葉で、房総半島の海岸線まで見える。だから、あっち側が埼玉ってことだ。東京タワーに比べると、ずっと地図が見える」

藤田君が見渡す方向に、関東平野がずうっと広がっている。この風景の先に、藤田君の母方の郷里である群馬もある。

年の瀬に東京駅を歩いたときのことを思い出す。北海道に暮らしていたころ、藤田君は正月を群馬で過ごしていたと語っていた。ほとんど好きな食べ物がなかった藤田君は、そこで食べるお雑煮はすごく好きだったのだ、と。

「大根とか葉野菜とか、ぶつ切りにしたいろんな野菜がだくだくに煮込まれていて、それと一緒に餅を食べるっていう、それが死ぬほど好きだったんですよね。あの食べ方、最高じゃないですか? 一年中、ずっとこれでいいって、小さい頃からずっと思ってたんですよね」

それに続けて、いつか絶対お雑煮の店をやりたい、と藤田君は言っていた。昔から「将来は絶対お店を持ちたい」と言っているけれど、そのお店では年がら年中お雑煮を食べれるようにしたい、と。そこで印象的だったのは、自分が食べ馴染みのある群馬のお雑煮だけでなく、「『名久井さんのお雑煮』とか、『船津のお雑煮』とか、そういういろんな家のお雑煮を出したい」と語っていたことだった。

「最近思うのは、誰かが死ぬってことは、味がなくなるってことでもあると思うんですよね。それは『だから味を引き継ぐ』とかっていう、良い話として言っているんじゃなくて、自分の親ってレベルでも難しいことだと思っていて。だから、2代目、3代目になっていくのって、かなり至難の技だと思うというか。名久井さんのお雑煮は食べたことがあって、めちゃくちゃうまかったんだけど、あれはどうやって再現に至れたんだろう?」

展望台から降りて、東京ソラマチというショッピングモールをぶらついていると、たこ焼き屋があった。大たこ入りたこ焼は8個で税込690円、メニューには「これぞ道頓堀の味やで」と書かれてある。

東京スカイツリータウンが開業したとき、「新しく、にぎわう下町」というキャッチフレーズが掲げられていた。その言葉に対する違和感は今も残っている。こんなふうに日本一高い塔が立っている場所というのは、はたして「下町」なのだろうか。そもそも「下町」とは何であるのか、今の時代に「下町」とは一体何を意味するのか。これと近い違和感は、昨年開業したミヤシタパークの渋谷横丁にも感じる。「全国の郷土料理や産直食材を提供する地方特化飲食店を結集」させたというその飲食店街は、商標を無断で使用していたことが発覚したり、「西成酎ハイ」は文化盗用にあたるのではないかとの批判がなされたりと、さまざまな問題が指摘されている。そんなふうに土地の名前を用いた商売には強い違和感をおぼえる。これは、その土地とは無関係の人が勝手にその土地の名前を用いることに対して違和感をおぼえる、というだけではなく、その土地に住んでいる人が用いることに対しても、どこか違和感がある。たとえばぼくの生まれ育った、広島の八本松という小さな町で、「これぞ八本松の味」と八本松サワーが売り出されたとしたら、そこにだって違和感をおぼえるだろう。

でも――と、初めて東京の夏祭りに出かけたときのことを思い出す。あのとき、郷里から遠く離れた東京に、「広島風お好み焼き」と書かれた屋台が出ているのを見つけて、ぼくは妙に嬉しくなった。そこで買い求めた「広島風お好み焼き」は、広島で食べなじんだものとは別の食べ物だと言いたくなるような味だったけれど、それでも妙に嬉しかったのだ。

「これぞ道頓堀の味やで」とメニューに書かれたたこ焼きを2箱、それにビールも買って、テーブルに座る。ぼくは関西出身ではないから、それが「道頓堀」の味なのかどうか、判断はつかない。そもそもたこ焼きの味の違いを、ほとんど判別できないと言ってよいのだけれども、そのたこ焼きはうまかった。

隣のテーブルでは、若い父親がこどもにたこ焼きを食べさせている。まだほとんど言葉もしゃべれないのだろう、頬張ったたこ焼きを飲み込むと、父親の手を掴み、もっととせがんでいる。父親は器用にタコをよけて、生地だけ食べさせている。食べれば食べるほど、こどもが興奮しているのがわかる。

「ツアーでチリに行ったとき、何日目かに寿司屋に連れて行かれたことがあったじゃないですか」と藤田君が言う。「あの寿司屋、すごいよかったですよね。完全に日本の寿司屋とは別物だったけど、そこはよかった」

チリのサンディアゴを訪れたのは、2013年の秋だ。あのときは、日本からはるばるやってきたぼくたちを労おうと、現地のスタッフの人がジャパニーズ・レストランを予約してくれて、そこで晩ごはんを食べることになった。外観は完全に中華料理店だったのだけれども、そこには「カリフォルニア生一本」というラベルの貼られた日本酒があり、徳利とお猪口があった。運ばれてきた寿司は、これまで見たことのなかった姿形をしていた。握っている職人は現地の人たちで、おそらく日本を訪れたこともないのだろう。それは、とても好ましいことのように感じられた。

調べてみると、あのとき訪れたジャパニーズ・レストランは、今も変わらず営業しているようだった。遥か遠く離れた土地で、スシという料理が形を変えて、今日も握られている。そこに、希望を感じる。